Elf Rufe aus der strengen Schreibkammer

Nicole Streitler-Kastberger in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 23)

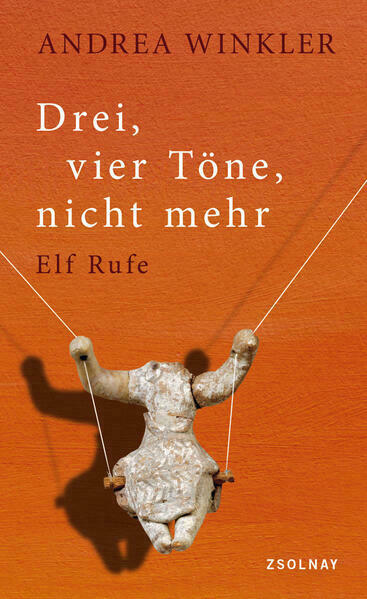

Andrea Winkler bleibt sich treu, die rhetorische Form

ist freilich neu: "Drei, vier Töne, nicht mehr"

Bei der Lektüre von Andrea Winklers neuem Prosaband wird man an einen Satz erinnert, den Robert Musil über seinen "Mann ohne Eigenschaften" geäußert hat: "Die Geschichte dieses Buches läuft darauf hinaus, dass die Geschichte, die in ihm erzählt werden soll, nicht erzählt wird."

Das ist ja durchaus nichts Neues bei der Autorin, die bekannt ist für die "extreme Entkonturierung von Identitäten, Räumen und Zeiten" (Samuel Moser in der NZZ über "Hanna und ich"), die sie in ihren Texten betreibt. Das war schon bei ihrem Erstling, den "Armen Närrchen" (2006), so, bei "Hanna und ich" (2008), und das ist auch so bei "Drei, vier Töne, nicht mehr. Elf Rufe", dem jüngsten Buch der Autorin.

Mangelnde Konsequenz kann man Andrea Winkler also keinesfalls vorwerfen, ganz im Gegenteil. Das freut besonders die avancierte Garde der Kritik und hat Winkler 2008 den erstmals vergebenen Literaturpreis Wartholz und im gleichen Jahr

auch den Förderungspreis für Literatur der Republik Österreich eingetragen.

Was Winkler mit ihrem Erzählen freilich untergräbt, ist das, was wir an Märchen und konventionell geschriebenen Romanen so sehr schätzen, nämlich, dass sie das Erzählte in eine einfache Folge des "als, weil und nachdem" bringen und uns Leser damit sanft an der Hand nehmen und sicher durch die erzählte Welt geleiten, dass uns, wie Musil schreibt, "so wohl wird, als wenn uns die Sonne auf den Bauch schiene".

Statt des besagten Wohlgefühls bietet Winkler eine stete Verstörung, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Was lässt sich vom Inhalt des vorliegenden Buches sagen: Ist es wirklich die Geschichte einer Frau, die einem verlorenen Geliebten nachtrauert, wie uns der Klappentext weismachen will? Auf diese Inhaltsangabe muss man erst einmal kommen.

Erfahrene Winkler-Leser haben die Suche nach kohärenten Inhalten wohl schon vor längerem aufgegeben. Was man stattdessen von den Texten dieser Autorin erwarten darf, ist eine stete Infragestellung des eigenen Erzählens und eine Befragung der Möglichkeit des Erzählens überhaupt. Man muss das natürlich nicht mögen, und manch einer wird einer süffig erzählten Geschichte auch weiterhin den Vorzug geben.

Das Verfahren, das Winkler in dem vorliegenden Buch entwickelt hat, könnte man folgendermaßen beschreiben: Das Buch verweigert sich der oben beschriebenen Linearität der simplen Narration und gehorcht stattdessen einem rhizomartigen Erzählen, das immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt und eigentlich nicht recht von der Stelle kommt, dabei aber doch mitunter ganz herzzerreißende Bilder und Szenen entwirft: "Hereinspaziert, werte Unbekannte! Kommt und schaufelt die Muscheln in den Sack, das Buch und jede Karte, nehmt mir bitte alles, nur den Staub nicht, die Schaukel nicht und den nicht, der im Garten auf ihr saß, bevor er neben mir die Treppe hinunter auf die Straße lief und den Kopf nicht mehr drehte."

Hier klingt nicht nur die erwähnte Trennungsgeschichte an, sondern die Stelle ist darüber hinaus auch repräsentativ für die in der Form des Appells angesprochenen Leser ("werte Unbekannte"), die bei dieser Autorin die Geschichte immer mitkonstruieren und damit auch im Text vorkommen.

Die Form des Appells verweist dabei zugleich auf die gattungsmäßige Kategorisierung, die Andrea Winkler ihrem Text zuweist: "Elf Rufe". Nach den Selbstgesprächen von "Arme Närrchen" und der prinzipiell dialogischen Struktur von "Hanna und ich" erkundet Winkler damit in ihrem neuen Buch eine weitere rhetorische Form. Dass sie dies in einer immens bilderreichen und poetischen Sprache tut, macht ihr schmales Buch zu einem Erlebnis.