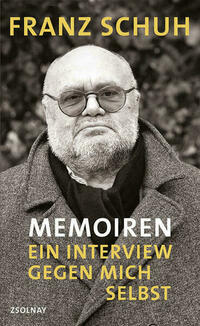

„Perverse Halbidioten wie wir“

Armin Thurnher in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 45)

Ein Gespräch mit dem Essayisten Franz Schuh über die Mitte in der Weimarer Republik, bei Angela Merkel, Thomas Bernhard, im Gemeindebau und im Fernsehen

Franz Schuh ist wieder einmal auf Kur. Aber das Thema interessiert ihn, also macht sich der Gespächspartner auf nach Schärding. Auf einer Terrasse über dem Inn rücken beide dem amorphen Begriff der Mitte zu Leibe. Es wäre nicht Franz Schuh, wenn nicht nur Politik, sondern auch Literatur, Philosophie und TV eine Rolle spielen würden.

Falter: Niemand weiß genau, was die Mitte ist. Ich habe den Eindruck, jeder definiert sie so, wie er will. Sie ist riesengroß und jeder fühlt sich ihr zugehörig. Sie sicher. Ich auch. Was also ist die Mitte der Gesellschaft?

Franz Schuh: Zunächst einmal ist sie – und das ist absolut nicht meine Stärke – im Ernst ein historischer Begriff. In verschiedenen Gesellschaften ist immer etwas anderes die Mitte. Die Vorstellung einer gleichbleibenden Mitte würde eine Starrheit simulieren, die historische Veränderung gar nicht möglich machen würde. Wenn man sehr abstrakt an die Sache geht, ist die Mitte ein Ort zwischen Extremen. Diese Definition bedeutet einfach, dass, was man unter extrem versteht, immer von dem abhängig ist, was sich als Mitte geriert. Und umgekehrt: Was sich als Mitte geriert, wird immer von den Extremen in gewisser Weise sogar bedient. Soziologen haben das herausgefunden, Historiker erst recht: Es gibt eine Gesellschaft ohne Mitte. Das ist die Weimarer Republik gewesen. Eine Gesellschaft – das hat Herfried Münkler sehr schön herausgearbeitet –, in der die Extreme unmittelbar gegeneinanderstanden und in der es, nicht zu vergessen, auch von der ästhetischen Avantgarde her eine permanente Kritik an der Mitte gab. Alles, was sich als Mitte hätte einfügen wollen, ist stigmatisiert und tabuisiert worden. Nicht nur von den Extremisten, sondern auch von den ästhetischen Avantgarden.

Gemeint waren die sogenannten Kleinbürger. Der kleine Mann. Die Kritik, die von Wilhelm Reich bis Kurt Tucholsky an dem Spießertum der Mitte, an diesem unauffälligen Durchschnitt, geübt wurde, aus dem dann doch das Böse kam.

Schuh: Die These vom Bösen, das aus der Mitte kommt, ist meiner Meinung nach keine Ideologie, die man relativieren könnte. Es gibt in der Tat einen Extremismus der Mitte. Der sogenannte Extremismus der Mitte bezeugt wiederum, wie schwierig dieser Begriff eigentlich handhabbar ist. Es besteht die Möglichkeit, dass Gesellschaften, die von einer Mitte zusammengehalten werden, plötzlich von der Mitte her extremistisch werden. Es gibt eine Regel in der Gruppendynamik, die lautet, dass die Mitte einer Gruppe immer in die Richtung der – sagen wir mal – propagandistisch schmerzhaften Radikalen geht.

Dieser Grat ist ja dann oft schmal. Wenn man etwa daran denkt, wie knapp es beim New Deal war, dass Amerika nicht in den Faschismus gekippt ist. Ich habe es als faszinierend gefunden, an welch kleinen historischen Zufälligkeiten es hängt, dass dann plötzlich wieder eine Mitte da ist, die groß wird, wie in der Sozialdemokratisierung durch den New Deal.

Schuh: Die Utopie von sogenannten Demokratien besteht ja darin, dass sie sowohl Partizipation als auch Wohlfahrt erzeugen und erregen können. Und es gibt, was die Demokratie betrifft, gewisse wirtschaftliche Voraussetzungen, die nur in der Demokratie möglich sind. Diese wirtschaftlichen Voraussetzungen produzieren einen Liberalismus, und wenn dieser Liberalismus gelingt, hat er, zumindest in der Rückschau betrachtet, die größte Möglichkeit, eine Mitte zu erzeugen. Das seltsame Problem der DDR war, dass es eigentlich eine sehr starke gesellschaftliche Mitte gab, die aber auf der Grundlage des Gründungsmythos dieses Staates revolutionär hat sein müssen. Man musste etablierten Spießern einreden, dass sie die Avantgarde der Revolution seien, und gleichzeitig durfte man sie nur zum Schein partizipieren lassen; sie mussten als revolutionäre Avantgarde auftreten, damit sie dazugehören, von den öffentlichen Stellen als dazugehörig eingestuft werden können. Das hat komische Effekte geschaffen, nicht zuletzt bei den Führern. Wenn man die Führer des New Deal und jene der kommunistischen Epoche ansieht, sieht man Formatunterschiede, die beachtlich sind.

Sie haben zuvor Demokratie und Liberalismus mit der Fähigkeit verknüpft, einen gewissen Wohlstand und damit die Bedingungen für Freiheit zu schaffen. In China haben wir Kapitalismus ohne Liberalismus und ohne Freiheiten und trotzdem wird dort Wohlstand geschaffen und auch eine Mitte der Gesellschaft, die offensichtlich wächst. Ich verstehe nicht viel von China, aber der Unterschied ist offensichtlich.

Schuh: Dieser Frage sitz ich achselzuckend gegenüber, denn wir kennen nicht den ungeheuren Preis dieser Wohlfahrt. Auch im „Kapitalismus“. Das ist ein viel komplexeres System, als es das bloße Wort Kapitalismus besagt – auch im Kapitalismus wird die Natur geschändet. Beim Streit um den Klimawandel, den wir jetzt sichtlich haben, sagt ein Führer des sogenannten Westens einfach, Klimawandel ist eine Ideologie von Leuten, die uns einerseits politisch korrekt das Gendern beibringen und auf der anderen Seite unsere industriellen Stärken verhindern wollen. Aber in China darf man diese Diskussion nicht einmal führen, da ist man unmittelbar von dieser „Wohlfahrt“ betroffen. Die wunderbaren Bilder von Peking im Smog …

Die Diskussion darf man nicht führen, aber wenn die Partei zur Einsicht kommt, dass doch Umweltprobleme bestehen, dann wird Umweltschutz verordnet und bald wird Peking saubere Luft haben.

Schuh: Meine sinologischen Kenntnisse beschränken sich auf Canettis Roman „Die Blendung“, wo ein Sinologe die Hauptrolle spielt. Aber ich würde sagen, man kann es gar nicht vergleichen, weil der sogenannte Westen oder das Amerika des New Deal gesellschaftlich ausdifferenziert ist. Also da gibt es unendlich viele Interessen, die institutionell verankert sind und die auf eine Weise ausgeglichen werden, damit nichts in die Extreme umkippt. Gesellschaften, die eine Neigung zum Kollektiv haben und die das Kollektiv fördern, die also auch als Einparteiensystem gut überleben können, sind mit diesem Übel der vielen Parteilichkeiten nicht in demselben Maße vertraut. Der berühmte Herr Hitler hat eine Rede gehalten, die man immer wieder sieht – als ob bei den Fernsehleuten eine Lust genau am Zeigen dessen bestünde – und wo er sagt: Wir sind nicht tolerant, wir wollen alle Parteien hinausjagen. Der Liberalismus ist natürlich ein Resultat dieser vielen Fraktionen, in der die Gesellschaft sich zeigt und mit deren Hilfe etwas steuerbar ist. Dieses Steuerungssystem heißt Parlamentarismus, und die politische Rechte hat den Parlamentarismus gehasst. Warum? Weil bei ihm eben diese Ausgleichsprozesse wesentlich sind.

Sie haben eingangs gesagt, der Weimarer Republik hat die Mitte gefehlt und die Klasseninteressen, organisiert wie immer, sind da direkt aufeinandergeprallt. Das hat man ja nach 1945 zu vermeiden versucht, das hat auch die Sozialdemokratie in gewisser Weise zu vermeiden versucht. In Ihrem Buch „Fortuna“ schreiben Sie über den Wiener Gemeindebau, und beschreiben genau, wie Elemente der Liberalisierung die solidarische Gemeinschaft im Gemeindebau auflösen, die aber offensichtlich ihrerseits wiederum eine Reaktion auf die totalitäre Gesellschaft davor war. Ich fand sehr schön, wie Sie das beschreiben, und auch, wie das Privateigentum, nicht an Produktionsmitteln, sondern an Gegenständen, diese Gemeinschaft auflöst. Ist also der Liberalismus an die Stelle dessen getreten, was da war? Und konnte man unter Mitte so eine solidarische Gesellschaft oder Teilgesellschaft verstehen, wie es sie in Wien im Gemeindebau gab?

Schuh: Ja, ich glaube an etwas, was die Soziologen als feststehend bezeichnen: Es ist eine Differenz zwischen der politischen Mitte und zwischen dem, was man etwa in der aristotelischen Tugendlehre als Mitte bezeichnet. In der Tugendlehre ist es relativ klar. Tapferkeit ist eine Tugend. Aber wenn du nicht klug genug bist, wird dir die Tapferkeit ständig auf den Kopf fallen oder zu Kopf steigen. Bei Shakespeare gibt es eine Figur namens Hotspur. Dieser Hitzkopf ist zwar tapfer, aber er hat keine Klugheit. Und die politische Mitte ist sozusagen etwas, was sich einpendelt im Ausgleich der ökonomischen und der politischen Partizipationsinteressen, aber man muss wohl auch sagen: der Desinteressen. Also des freiwilligen Verzichts auf die Partizipationsangebote – und das ist das Phänomen des Wutbürgers. Der Wutbürger begeht den Verzicht und dann beschwert er sich, dass er nicht partizipieren kann. Aber zu partizipieren ist eine Anstrengung. Da muss er sozusagen die Utopie der Mitte, nämlich die absolute Geborgenheit, durch Praxis verlassen.

Sie beschreiben auch, wie im Gemeindebau das zusammenhaltende Gefühl weniger eine politische Geborgenheit als die Geborgenheit vor der Arbeitslosigkeit und vor der Angst des Abstiegs und des Ausgesetztseins war.

Schuh: Auch vor den Reminiszenzen der Arbeitslosigkeit. Ich zitiere immer wieder Kreisky, bei dem ich in einem Interview den Eindruck hatte, dass er einen absoluten Horror vor Arbeitslosigkeit hatte. Das war keine Attitüde. Arbeitslosigkeit war seine zentrale Vorstellung vom Ende aller Humanität, aller gesellschaftlichen Humanität. Wenn Leute ausgegrenzt sind oder, wie das früher hieß, „ausgesteuert“ sind, dann ist eine Gesellschaft höchst gefährdet, was alle liberalen Werte und Möglichkeiten betrifft. Und was diese Entwicklungen betrifft, etwa in den Gemeindebauten, liegt hier ein klassisches Problem vor: Nämlich, dass man einerseits etwas gewinnt durch die Entwicklung, also – sagen wir es ironisch – den Besitz an Gegenständen, der einem etwas bedeutet, Konsumerismus, und andererseits etwas verliert. Man verliert etwas, das man irgendwann einmal als Verlust gar nicht mehr kennt oder erkennt. Man verliert eine Art von Solidarität, die dann auch – und das ist meine etwas idealisierende Perspektive – wertlos wird. Sie wird dann auch für die Zukunft wertlos. Und jetzt habe ich ohne Absicht, aber unwillkürlich die Geschichte der Entwicklung der Sozialdemokratie in einfachen, märchenhaften Zügen erzählt.

Die Sozialdemokratie lebt ja in einer mehrfachen Scheinwelt, ganz offenbar, weil sie sich ja dauernd auf Dinge bezieht, die ihren Wert verloren haben, andererseits aber Dinge materiell vertritt – ich denke an die Wiener Gemeindebauten, die ja in öffentlichem Besitz sind –, die sie nicht argumentiert. Bei denen sie den Leuten, die darin wohnen, gar nicht erklären kann, was sie bedeuten und wie sie davon profitieren. Fantastisch, oder?

Schuh: Es gibt Gruppen, aber auch Insassen von Gemeindebauten, die davon schwärmen, die Wohnungen kaufen zu können.

Geht es uns zu gut für eine solidarische Gesellschaft? Geht es den Leuten zu gut?

Schuh: Nein, ich glaube, das Potenzial an Solidarität ist unter Menschen immer dasselbe, Gesellschaft hin oder her. Oder fast immer. Die Unterschiede sind nur: Kann man mit Solidarität etwas erreichen oder kann man mehr erreichen, wenn man sich unsolidarisch verhält. Diese Auseinandersetzungen existieren ja spürbar, und die soziologische Formel dafür ist der Streit zwischen Gesinnungsethik und sogenannter Verantwortungsethik. Wobei man sagen muss: Max Weber hat die Gesinnungsethik verachtet, auch wenn das in seinem Text so nicht drinsteht.

Außerdem hat er ja bestritten, dass eine davon in unvermischter Form vorkommt.

Schuh: Stimmt schon, in reiner Form gibt es nur in der Rhetorik der Konflikte so etwas wie Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Aber diese Rhetorik der Konflikte gibt es. Man muss sich mal Frau Merkel anhören, wenn sie 2015 erklärt. Und dann muss man dazu die Leserbriefe der Kronen Zeitung lesen, dass eben Frau Merkel gegen jede Verantwortung uns mit einer Flutwelle aus der Fremde eingetunkt hat. Da hat man diese Gegensätze in Reinkultur. Wobei, natürlich, wenn man Verantwortungsethik genau betrachtet, der Leserbriefschreiber in der Kronen Zeitung Leser schlechthin unethisch ist, aber das ist die Behauptung eines Gesinnungsethikers! Das kann man denen nicht klarmachen!

Ganz abgesehen davon, dass Angela Merkel für sich natürlich auch Verantwortungsethik in Anspruch nimmt, indem sie sagt, wir verhalten uns nicht nur humanitär, sondern wir lösen auch Probleme.

Schuh: Ja, das ist wirklich ein komplexes Verhalten. Wer Gesinnungsethik pflegte, war Helmut Kohl, als er sagte, ich sage nicht, von wem die Parteispenden kommen, denn ich habe mein Wort gegeben. Da hat man einen klassischen Fall der Perversion einer Gesinnungsethik. Alle Ethiken können sich pervertieren. Hier sind wir wieder beim Begriff der Mitte. Man muss eine Mitte finden, will man nicht auf einer extremen Seite die ganze Chose pervertieren.

Außerdem ist die Mitte vielleicht leichter zu finden, als eine abstrakte Verhaltensregel zu definieren, wie es Kant versucht hat. Bei Aristoteles geht die Mitte auch nicht immer auf. Es gibt Tugenden, zu denen es keinen richtigen Gegensatz gibt.

Schuh: Bei der aristotelischen Vermittlung spielt ja die Glücksfrage eine Rolle, das Glück liegt sozusagen in der Mitte. Mein Hauptargument dagegen ist, dass das den Exzess ausgrenzt und der Exzess nun einmal eine Glücksquelle ist. Und zwar so sehr, dass der dem Exzess Hingegebene sich gar nicht darum kümmert, was die Folgen des Exzesses sind. Das heißt, der exzessiv Lebende hat einen Moment, wo er nicht von der Sorge diskriminiert wird. Während es sich bei diesen mittigen Verhalten immer auch um eine Reflexion, also um eine Spiegelung von Sorge handeln. Das kann, wenn es extrem wird, irgendwie schlecht ausgehen.

Mich wundert nicht, dass Sie die Tugendlehre verteidigen, denn die höchste Glückseligkeit ist Aristoteles zufolge die Theorie, die Anschauung, also Ihr Beruf. Insofern ist eine gewisse Sympathie nicht unwahrscheinlich, obwohl Sie sich nicht als Aristoteliker definieren würden, nehme ich an.

Schuh: Was die Ethik betrifft, bin ich ein Kantianer. Obwohl es völlig irrelevant ist, was ich bin. Ich finde den Kategorischen Imperativ rein sprachlich genial. Das ist eine geniale Denkoperation und es ist auch eine Operation, die den Anderen als grundsätzlichen Teilhaber des eigenen ethischen Verhaltens definiert. Das ist, glaube ich, eine ganz gewichtige Sache, dass in allen Maximen, die man so aufstellt, die Interaktionen mitberücksichtigt werden müssen. Weil sonst stehst mit deiner Ideologie allein da. Das willst du zwar, aber das ist praktisch nicht durchsetzbar! (Lacht.) Gelingt nicht einmal Trump!

Die vorher beschriebene Liberalisierung hat auch Klassen aufgelöst, zumindest hat man das eine Zeit lang gedacht. Aber mittlerweile gibt es Soziologen wie Oliver Nachtwey, die – mit gutem Recht, meine ich – wieder von einer Rückkehr des Klassenbegriffs sprechen, davon, dass so etwas wie eine reaktionäre Modernisierung denkbar ist, sichtbar in den Wutbürgern, die wir vorher auch besprochen haben. Halten Sie das für denkbar? Oder ist die Mitte noch immer so groß und so mächtig, dass sie die Extreme kleinhält?

Schuh: Dass es so schwierig ist, die Mitte zu definieren, hängt damit zusammen, dass es ein Begriff ist, der einerseits deskriptiv verwendet wird und andererseits aber normativ-wertend eingesetzt wird. Das macht es verdammt schwer, den Begriff irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass der Begriff der Mitte eine Utopie ist. Ich habe ein bisschen ein pessimistisches Weltbild im Sinne Schopenhauers und ich sehe, dass das Leben eigentlich ein sich selbst aufzehrender Existenzkampf ist. Und in so einem sich selbst aufzehrenden Existenzkampf muss man sich irgendwo halten. Wenn links die Stromschnellen toben und rechts die Stromschnellen toben, kann man vielleicht in der Mitte schwimmen. Da ist ein anderer Begriff der Mitte relevant, und zwar jener der Mediokrität. Die Stromschnellen haben etwas Dramatisches. Mitte ist auch immer eine Utopie, und es ist eine liberale Utopie, nämlich: Wenn du dich anständig verhältst in diesen Systemen und nicht auf die Schnellen schaust und Leistung bringst, kommst du durch. Im Kurier gibt es eine eigene angestellte Redakteurin, die Leistung und den Abfall vom Leistungsgedanken bespricht, weil man sich davon eine Mitte erhofft. Ebenso erhofft sich der Steuerstaat nicht nur eine Mitte, sondern er beutet sie gnadenlos aus. Ich rede von mir. Denn, damit die Welt das erfährt: Ich bin als Unternehmer eingestuft und bin bei der SVA versichert, egal, wo ich sonst noch versichert bin. Bei der SVA bin ich extra versichert. Also die Mitte ist ein einerseits etwas unendlich Auspressbares, auf der anderen Seite auch ein Zufluchtsort, wo sozusagen der Mainstream im Existenzkampf durchschwimmen will.

Alexander Kluge zitiert dazu Friedrich von Logaus berühmten Spruch „In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod“.

Schuh: Ja, das ist eines der berühmtesten Zitate. Nach meiner Interpretation richtet es sich nicht gegen die Mitte, sondern ist skeptisch gegenüber der Mitte-Ideologie. Logau hat das in Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg geschrieben, wo du in die Scheißlage kommen konntest – Brecht hat sich auch mit dieser Frage herumgespielt –, zwischen den Fronten einen Mittelweg zu suchen.

Dann schon lieber Partei!

Schuh: Sozusagen. Die Mutter Courage versucht, durch Liberalismus der Parteilichkeit auszuweichen. Ich mach meine Geschäfte, sagt die Mutter Courage und verliert auf diesem Weg alles, aber sie geht weiter ihren Weg. Das spricht die Zerstörungskräfte des Liberalismus an. Es ist ja die Aufgabe des Marxismus, den Liberalismus zu düpieren.

Leider düpiert der Liberalismus uns! Die Marxistin Nancy Fraser sagt, dass durch die Zugewinne an individueller Freiheit in der 68er-Bewegung, Frauenbewegung, Schwulenbewegung usw. eine Individualisierung mitbefördert wurde, die in diesem schönen Individualismus gleich alle Interessen von Gruppen oder der Linken aufgelöst hat.

Schuh: Das ist im Grunde das, was ich vorhin abstrakt, maximenhaft behauptet habe. Alles, was gewonnen wird, ist gleichzeitig ein Verlust. Und es kann Entwicklungen geben, wo der Gewinn gänzlich neben dem Verlust verblasst. Aber diese Individualisierungen können auch Lebensmöglichkeiten, Selbstreflexionen und Selbstbestimmungsmöglichkeiten ergeben, die etwa im Sinne der Glücksmöglichkeiten einem religiösen Weltbild bei weitem überlegen sind. Obwohl natürlich der Verlust sehr groß ist. Wenn ich nämlich immer alles selber tue und nicht den Herrgott walten lassen kann, fällt vieles auf mich zurück.

Anstrengend.

Schuh: Ja, es ist anstrengend. Ein Existenzkampf. Und es gibt in unseren Gesellschaften Vorstellungen, diesen Existenzkampf aufzuheben in sowohl eine religiöse Vorstellung davon als auch eine politische, die Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft, wo das Privateigentum ebenso verschwindet wie der Staat. Das ist aber im Augenblick eine raue, eine ziemlich unbehauene Utopie, denn derzeit haben wir die Wiederkehr des Nationalismus, also eines Eigensinns, der Leuten – ob sie es wissen oder nicht – unendlich viel Kraft kosten wird.

Aber auf der anderen Seite gibt es doch wieder Momente – Bernie Sanders in den USA –, wo ein linker Populismus – wie plump auch immer – eine unverhoffte Resonanz auch bei Gruppen hat, wo man nicht damit gerechnet hätte. Auch bei Jungen. Ist so etwas noch einmal möglich?

Schuh: Das kann niemand beurteilen, und zwar deshalb, weil niemand wissen kann, ob mit solchen Versuchen nicht bloß kompensiert wird, was an – sagen wir mal – Extremismus der Mitte droht oder schon vorhanden ist. Oder ob das tatsächlich praktische Folgen haben kann; ob politisch praktisch werden kann. Die amerikanischen Verhältnisse sind natürlich schon entmutigend. Denn wenn Leute, um das Establishment zu bestrafen, einen der radikalsten Führer dieses Establishments – der ist so radikal, dass er es jetzt parodiert – für ihre Zukunft halten, dann scheint so etwas wie Bernie Sanders eher unwahrscheinlich, aber es bleibt ihm eben die Möglichkeit, kompensatorisch Verhältnisse zu simulieren, dass man die Realität besser aushält. Es gibt ja immer noch den Bernie Sanders. Aber man weiß es nicht. Es kann durchaus sein, dass die Leute wieder einmal so sauer sind von sich selbst, dass sie dann umschwenken, und dann führt der linke Populismus vor dem rechten. Aber das ist noch lange nicht so weit.

Das hängt offenbar auch von personellen Zufälligkeiten ab. Das sozialdemokratische Personal von Drittem Weg, New Labour und wie sie alle heißen, hat sich ja ganz ordentlich diskreditiert und ist vom bürgerlichen Personal oft nur durch etwas weniger Moral zu unterscheiden; Bernie Sanders gehört zu den Ausnahmeerscheinungen, die aufgrund ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit dann doch etwas reißen.

Schuh: Das ist die alte Geschichte vom Buddha bei Nietzsche. Der Buddha hat die Höhle längst schon verlassen, aber der Schatten des Buddhas ist noch in der Höhle. Das Edle an der Sozialdemokratie trägt heute die Uniform Doskozils und ist damit eher anderswo als in dieser Welt. Es ist von uns gegangen, irgendwie. Aber es einzufordern halte ich für absolut sinnlos, weil – und das ist der große Triumph auch des Politroboters im Burgenland – die Leute wollen das gar nicht. Während ich einer bin, der, als sie in der DDR geschrien haben, wir sind das Volk, schon gehört hat, wie sie das wieder schreien werden und es wird eine ganz andere Bedeutung haben als den Aufstand vor Herrscherthronen. So ist auch hier wiederum eine bekräftigende Tatsache für die neue Sozialdemokratie da. Die Leute wollen uns, und das ist die FPÖ, und das sind wir. Und in Oberösterreich sind es die Schwarzen, die es aber leichter haben, weil sie da an unterschwellige Traditionen ihrer selbst anschließen können, wenn sie mit der FPÖ koalieren. Den Ausdruck koalieren müsste man psychoanalytisch verstehen. Da gibt es ja Lust- und Sterbebedürfnisse, die mit diesen Koalierungen zusammenhängen. Das wird natürlich alles verleugnet und pragmatisch hingestellt, aber in Wahrheit ist Österreich schon auch das Bernhard’sche Punschkrapferl: Außen rot, innen braun und immer irgendwie betrunken. Das ist eine polemische Maxime über das, was man beobachten kann und auch muss. Das Interessante an so jemandem wie Thomas Bernhard ist, dass er selbst nicht frei von dem war, was er kritisiert hat. Das ist eine große Kraft, wenn man mit dem, was man hasst, identifizierbar ist, und gleichzeitig das in sich hat, wogegen man auftrumpft. Man sieht, die Mitte ist eine wirklich schwierige Errungenschaft.

Fallen Ihnen noch andere künstlerische Beispiele der Mitte ein?

Schuh: Es gibt eine amerikanische Fernsehserie, die heißt „The Middle“. Als ich „The Middle“ zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ja tausend Jahre alt. Das kommt aus der TV-Steinzeit. Allerdings, ein bisschen kannte ich die Actors und dachte, die sehen aber ziemlich alt und ramponiert aus. Es stellte sich heraus: Es ist tatsächlich eine gegenwärtige Serie, und für die Frage der Mitte ist sie höchst interessant. Nicht nur des Titels wegen. Fernsehstücke funktionieren wie Werbung. Das heißt, sie steuern Verhalten, nachdem sie Verhalten studiert haben. Das haben uns ja die österreichischen Soziologen von anno dazumal eingebrockt, mit ihrer Einstellungsforschung. „The Middle“ ist, wenn man nicht kulinarisch fernsieht, sondern soziologisch fernsieht, eine geniale Selbstfeier und zugleich eine Offenbarung des Existenzkampfes von Menschen, die die Mitte beanspruchen.

Worum geht es da genau?

Schuh: Es geht logischerweise wie in jeder ordentlichen Fernsehserie um Familie. Sogar in den ironischen Serien geht es um Familie, denken wir an „Eine schrecklich nette Familie“, die hat das Fernsehformat total verarscht. In der Familie „The Middle“ geht es um Existenzkampf. Es geht um ein mittleres Einkommen und mittlere Denkweisen, aber ständig in der Antizipation, wie schwierig das ist, das aufrechtzuerhalten. Das ist wahnsinnig geschickt gemacht, wenn man es soziologisch sieht. Rein künstlerisch ist es wirklich Mist. Die Familie hat drei Kinder. Der Kleine ist irgendwie ein Genie, aber ein kommunikativer Idiot. Die Tochter ist von einer geradezu aufdringlichen Hässlichkeit, hat Zahnspangenprobleme, das ist sehr amerikanisch, und hängt ihre Zahnspange in die Kamera, sodass die eigentlich die Hauptrolle an ihrem Körper spielt. Und das dritte Kind ist ein Sohn, ist auf Laissez-faire gestellt. Die Mutter arbeitet, der Vater arbeitet. Was bei „Malcom“ eine Hetz war, wird hier im vollen Ernst präsentiert: Wie hart das ist, sich durchzubringen, und wie man dabei immer emotionale Schwierigkeiten hat. Die hässliche Tochter ist zum Glück auch etwas dumm, sie kann all ihre Niederlagen, obwohl sie oft heult, wie nichts verdauen. Das ist die wesentliche Lehre der Mitte: Uns kann man einihauen, aber irgendwie stehen wir wieder auf.

Aber wir müssen uns immer ein bisschen mehr bemühen.

Schuh: Und wir müssen Leistung bringen. Man kann auch sehr schön sehen, was Familien ausmacht. Historiker haben ja schon früh festgestellt, Familien sind gleichzeitig eine Arbeits- und eine Emotionalitätsgemeinschaft. Liebe und Arbeit sollen in der Familie irgendwie zusammengehen.

Geht sich aber nicht aus.

Schuh: Na, das kann sich nicht ausgehen. Aber das wird nicht gezeigt. Sondern das kommt unmittelbar zum Ausdruck. In einer Folge arbeitet der Kleine irgendwie missverständlich damit, dass die Eltern ihn gehaut haben. Jetzt sitzen die Eltern verzweifelt vor dem Jugendamt und werden von diesem kleinen Idioten erpresst, es geht um alle Kinder und hauptsächlich um die Existenz. Der innerfamiliäre Wahnsinn. Das Leben als eine einzige Lebensaufgabe, die man Tag für Tag meistert. Das ist der Alltag und das ist „The Middle“.

Wie verhält sich „The Middle“ gegenüber früheren Familienserien?

Schuh: Die Entwicklung der Fernsehästhetik ist interessant. Von „Roseanne“ angefangen bis zur „Schrecklich netten Familie“ herrschte eine tiefe Skepsis dem Dargestellten gegenüber. „Roseanne“ ist der unterste Mittelstand, und dann war da dieser grandiose Schauspieler John Goodman. Wie der den Proll hinlegt mit seiner Sprachlosigkeit und mit seiner Unfähigkeit, das Leben glänzend zu bestehen! Das ist so, wie wenn einer mit dem Auto fährt, ständig irgendwo anstreift und mit Müh und Not dann doch nach Hause kommt. Reden über das, was er so macht, kann er auch nicht. Aber er hat ein sogenanntes gutes Herz. Und in der Serie „The Middle“ sind all diese Motive, die es in den anderen Serien auch gibt, mediokrisiert. Hier haben wir die totale Mediokratie.

Ist „The Middle“ witzig?

Schuh: Nein. Es mag Leute geben, die über das eine oder andere lachen. Aber im Wesentlichen geht es darum, eine Mitte zu zeigen, und dass man in der Mitte tatsächlich leben kann. Diese Mediokrität ist ja auch das Interessante an der „Barbara-Karlich-Show“. Genauso arbeitet die. Das ist für den Begriff der Mitte nicht uninteressant. In der „Barbara Karlich Show“ werden immer Leute gezeigt, die irgendwie Außenseiter sind. Entweder haben sie furchtbare Tabus oder sexuelle Vorlieben oder sonst etwas Abweichendes – aber all dieses Außenseitertum wird gezeigt, voller Dankbarkeit, dass die Leute da sind, und es wird ihnen bescheinigt, sie gehören zur Mitte. Sie gehören dazu. In der Serie „The Middle“ feiert natürlich das geheime Wissen fröhliche Urstände, dass die in der Mitte alle perverse Halbidioten sind …

Also wie wir alle!

Schuh: Genau! Wie wir alle! Und dass sie zwar zur Mitte zählen, aber alles andere sind als eine stoisch ausgeglichene Partie.

Um ein Wort von dir zu zitieren: Die Mitte n’existe pas.

Schuh: Ja!

Franz Schuh wundert sich über das Glück

Florian Baranyi in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 32)

Kurz vor seinem 70. Geburtstag wundert sich Franz Schuh über das Glück. Nicht über das Glück an sich, sondern über Zufälle, Lektüren und die geheimen Endorphindepots des Alltags. Er nennt sie, genau wie seine Radiokolumne auf Ö1, Fundstücke „aus dem Magazin des Glücks“.

Nun spielt bei allem, was aus Schuhs Feder stammt, die deutsche und österreichische Literatur- und Philosophiegeschichte eine zentrale Rolle. Seine Essays strotzen vor Verweisen auf Kant, Schopenhauer, Brecht, Thomas Mann, Nestroy, Kraus und Doderer. So ist auch das „Magazin des Glücks“ literarischen Ursprungs, sollte doch eine von Horváth geplante, aber nie Wirklichkeit gewordene Zeitschrift diesen Namen tragen.

Franz Schuh nimmt das geheime Erbe an und tastet in Essays, Miniaturen und freien Versen nach den Inhalten des verstaubten Magazins. Dabei schreibt er scharfsinnig von den Feinden des Glücks, zum Beispiel dem freudlosen Optimierungswillen, „diese Selbstverbeamtung, die keinen Zweifel daran lässt, dass man zu funktionieren gedenkt“.

Seine Methode lässt sich dabei als gelehrtes Assoziationsspiel beschreiben, das Schuh mit bewundernswerter sprachlicher Wendigkeit betreibt. Zudem liefert er immer eine konkrete Begebenheit, die sein Denken und Schreiben in Bewegung setzt, wie Formulierungen, vergangene Begegnungen oder das Fernsehprogramm.

Am stärksten sind seine Texte dort, wo er seine eigene Existenz zum Thema macht. In „Gut untergebracht“ betreibt er eine Art soziologischer Selbstethnografie über seine Kindheitsjahre im Gemeindebau. Von einem vergangenen und kaum mehr wahrnehmbaren Wien ist hier die Rede und von erlernten Sichtweisen, die in eine Meditation über das essayistische Schreiben münden.

Oder in „Ich glaube nicht, dass ...“, in dem Schuh aus dem Sinnieren über die eigene Leiblichkeit heraus zum ewigen Kampf zwischen Apollinischem und Dionysischem Stellung bezieht: „Aber Exzess ist bei allem Risiko eine der größten Glücksquellen, die Menschen haben.“