Gottesanbeterinnen und Geburtshelferkröten

Matthias Dusini in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 8)

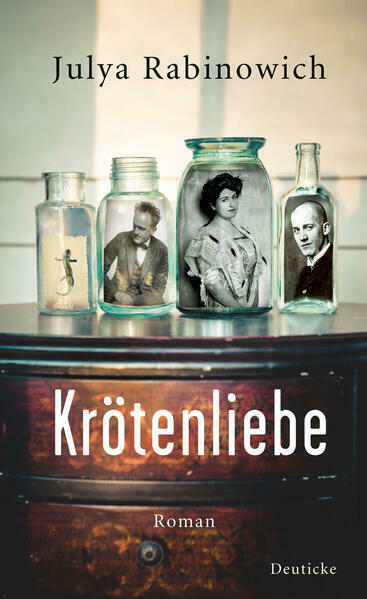

Biografischer Roman oder romanhafte Biografie: Am Beispiel von Alma Mahler testet Julya Rabinowich Genregrenzen aus

Alma Mahler-Werfel ist ein Mythos der Wiener Moderne, schön und biestig zugleich, oder, um es in den Worten von Julya Rabinowich zu sagen – „die Schöne, die ein größeres Biest als das Biest ist“. Berühmt wurde sie als Geliebte und Gattin berühmter Männer, vom Komponisten Gustav Mahler über den Maler Oskar Kokoschka bis zum Schriftsteller Franz Werfel. Die Autorin konzentriert sich in dieser biografischen Erzählung auf die heißesten Jahre dieses bewegten Lebens und verknüpft die gut dokumentierte Kokoschka-Affäre, die 1912, wenige Jahre nach Mahlers Tod, begann, mit einem zeitgleichen Techtelmechtel.

Im Atelier saß Alma Modell, im Biologielabor Paul Kammerers arbeitete sie als Assistentin. Für Rabinowich ist die Wahl der Figuren auch ein Akt der historischen Gerechtigkeit: „Kokoschka und Alma sind Teil des Wiener Kanons“, schreibt sie im Epilog des Romans. „Was bleibt von Kammerer und seinen Ideen?“

Der Wissenschaftler hatte auf Grundlage von Experimenten mit Geburtshelferkröten eine Theorie der Umwelteinflüsse entwickelt, die Darwins Vererbungslehre diametral entgegengesetzt war. Nachdem eine wissenschaftliche Sensation als Fälschung entlarvt worden war, nahm sich Kammerer 1926 das Leben.

Für die anhaltende Popularität Alma Mahlers sorgte deren 1960 erschienene und sehr erfolgreiche Autobiografie, in der sich die Wienerin zur aufopfernden Muse stilisiert, die zugunsten ihrer Männer auf eine eigene künstlerische Karriere verzichtet hat. Rabinowich hat auf „Mein Leben“ von Mahler-Werfel ebenso zurückgegriffen wie auf die erfolgreichste neuere Alma-Biografie, Oliver Hilmes „Witwe in Wahn“ (2004). Sie vereint den zeithistorischen Horizont mit dem Standpunkt von Individuen, den Ersten Weltkrieg mit Almas Schamlippen.

Neben geglückten Passagen, in denen Almas Bett als „magischer Transitraum zwischen bedeutenden Werken und Nervenzusammenbrüchen“ bezeichnet wird, finden sich allerdings auch solche, in denen das Metaphernpferdchen scheut: „Venedig ist für Almas Leben eine bleibende Konstante, die mit starken Pendelbewegungen bei allem Furchtbaren und bei allem Schönen ausschlägt.“

In der Nähe der berühmten Witwe mutieren Männer zu Hysterikern und romantische Liebhaber zu Stalkern. Nach dem Ende der Beziehung wird Kokoschka Alma als Puppe nachbilden lassen, ein spätes Symbol der verrückten Liebe.

„Krötenliebe“ handelt von der Umkehrung der gesellschaftsüblichen Rollen von nachgiebiger Frau und männlichem Genie und stellt die Muse als die eigentliche Schöpferin dar: „Alma, das Objekt, das sich mutwillig zum Subjekt erhebt“. In Kammerers Forschungslabor im Prater findet die Autorin einen reichen Vorrat an sprachlichen Bildern, mit dem sie Almas virtuoses Spiel von Macht und Unterwerfung beschreiben kann. Die in regloser Lauerstellung verharrenden Gottesanbeterinnen hätten der Hobbybiologin gut gefallen, heißt es an einer Stelle. In ihnen erkennt das It-Girl des Fin de Siècle seine eigene Unangepasstheit wieder, die sich allen männlichen Domestizierungsversuchen verweigert.

Julya Rabinowich nutzt die Lizenz zur Fiktion, die der Roman bietet, um sich ihren Figuren zu nähern. Man ist beim ersten Kuss der Heldin ebenso dabei wie bei Kammerers Suizid im Gebirge. Dabei bleibt der Text aber der Psychologie konventioneller Lebensbeschreibungen verhaftet, die den Größenwahn der Protagonistin mehr andeutet, als dass sie ihm sprachlich gerecht würde. Liest man den Roman hingegen als Alma-Biografie, fehlt ihr die Neuigkeit spannender Archivfunde. Es gibt in „Krötenliebe“ kaum etwas, was man bei Hilmes nicht auch schon gelesen hätte.

Übrig bleibt ein fragmentarisches Alma-Porträt, eine Einführung in ein exemplarisches Leben des Exzesses, auf das die Leserschaft mit einer Mischung aus Bewunderung und Abscheu blickt. Der Roman entscheidet sich weder für das eine noch das andere, wodurch er zugleich verplaudert und distanziert anmutet. „Krötenliebe“ ist eine gut lesbare Einführung für Alma-Anfänger. Süchtig macht sie nicht.

Am 31.3., 19.30 Uhr, liest Julya Rabinowich am Uni-Campus (9., Spitalgasse 2–4, Hof 1.11), am 6.4., 19 Uhr, im MUSA (1., Felderstraße 6–8)