Die Kinder der Überlebenden

Stefanie Panzenböck in FALTER 43/2023 vom 25.10.2023 (S. 25)

Helene Maimann will sich erinnern. Sie hat immer ein Notizbuch bei sich. Von vielen Gesprächen verfasst sie kurze Gedächtnisprotokolle, wichtige Bücher liest sie immer wieder. Maimann dokumentiert ihr Leben, begreift Erinnern als Arbeit. Memorieren, memorieren. "Der Film läuft immer wieder durch", sagt sie. "Die Erinnerung fliegt vorbei, wenn man sie nicht wiederholt."

Die Historikerin, Filmemacherin und Autorin sitzt im Café Dommayer in Hietzing. Eine zierliche Frau mit einem blauweißen Tuch in den dunklen Haaren und roten Lippen. Sie spricht langsam, eindringlich, macht Nachdenkpausen vor dem nächsten Satz. Maimann, 1947 in Wien geboren, kuratierte große Ausstellungen zur österreichischen Zeitgeschichte und veröffentlichte zahlreiche Dokumentarfilme, etwa über den ehemaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky, den mittlerweile verstorbenen Künstler Arik Brauer und die Familie Coudenhove-Kalergi. Zudem unterrichtet sie an der Filmakademie Wien.

Nun legt Maimann auf Grundlage ihres Erinnerungsarchivs und minutiösen Recherchen ein neues Buch vor, "Der leuchtende Stern. Wir Kinder der Überlebenden". Sie zeichnet darin das Porträt einer ganzen Generation, der sie selbst auch angehört und die in der großen österreichischen Nachkriegserzählung nicht vorkommt. Und sie geht auch über die Grenzen Österreichs hinaus, berichtet von den Kriegsjahren in England, in der Sowjetunion, in Palästina, von der Résistance in Frankreich und der Entzauberung ihrer Helden.

Wer sind die Kinder der Überlebenden? Die Älteren wurden in der Emigration geboren, quer über die Welt verteilt, die meisten kurz nach Kriegsende in Österreich. Ihre Eltern hatten in alliierten Armeen oder im Untergrund gegen die Nationalsozialisten gekämpft, waren in Konzentrationslager verschleppt worden. Die einen flüchteten nach 1945 aus Osteuropa in den Westen, die Kommunisten kehrten auf Drängen ihrer Partei nach Österreich zurück.

Viele ihrer Kinder besuchten das Gymnasium in der Stubenbastei, wo man in die Russisch-oder Englischklasse gehen konnte und unter sich war. So wie auch in den kommunistischen Kinder-und Jugendorganisationen. Die jungen Menschen lebten in einem Mikrokosmos am Rande der österreichischen Mehrheitsgesellschaft. "Wir wuchsen auf mit einem leuchtenden Stern über uns", schreibt Maimann, "dem roten kommunistischen oder dem blauen jüdischen oder beiden."

Das Judentum war den Eltern nicht wichtig. Wichtig war der Blick auf die Welt, Lernen und Wissen, Zusammenhalt, eine Zukunft im Sozialismus. Allen Kindern wurde beigebracht, dass sie sich wehren sollen, wenn sie jemand antisemitisch beschimpfte oder Neonazis aufkreuzten. Über die Shoah schwiegen die meisten Familien. "Es gab einen Konsens, dass man diesen Schatten nicht über die Kinder wirft", sagt Maimann. "Das hat viel für sich."

Die Kinder der Überlebenden sind "vom Rand der Gesellschaft in ihre Mitte gegangen und haben an ihren Schrauben gedreht", schreibt Maimann. Zu dieser Gruppe gehören neben Maimann selbst etwa die ORF-Journalistin und Filmemacherin Elizabeth Toni Spira, die Soziologin Marina Fischer-Kowalski, der Schriftsteller Robert Schindel, das grüne Urgestein Jean "Schani" Margulies, der Lederwarenhersteller Robert Horn oder der Musiker Edek Bartz.

Seit 2001 trifft sich die Community einmal im Jahr. Mehr als 100 Menschen kommen in einer "Kinderjause" zusammen. Heuer fand die Zusammenkunft am Abend des 6. Oktober statt. Als die Teilnehmer am nächsten Tag aufwachten, wusste man schon von über 1000 Toten in Israel. Das Land war am frühen Morgen von der Hamas angegriffen worden. Die palästinensische Terrororganisation ermordete und verschleppte sowohl Kinder als auch Frauen und Männer, weil sie Jüdinnen und Juden waren.

Seit dem 7. Oktober bekommt Maimanns Buch "Der leuchtende Stern" eine zusätzliche Dimension. Knapp 80 Jahre nachdem ihre Eltern der Vernichtung entgangen sind, wird das Land, das Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust zur Zuflucht geworden ist, angegriffen.

Und noch eine Aktualität weist das Buch auf: Die Sowjetunion spielte in den Familien der Überlebenden eine große Rolle. Von der Verharmlosung stalinistischer Verbrechen in der KPÖ bis zum Engagement in der Neuen Linken der 1960er-und 1970er-Jahre. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine zerstörte für viele die letzte Verbindung zu einer Großmacht, der man ohnehin schon zu viel verziehen hatte.

Helene Maimanns Kindheit entsprach in vielem dem, was für das jüdisch-kommunistische Milieu typisch war. Der Vater, Martin Maimann, entkam als 15-Jähriger mit einem Kindertransport, die Mutter, Franziska Reiss, erhielt mit 19 ein Dienstmädchen-Visum nach England, wo sie sich 1943 kennenlernten. 1944, knapp vor dem D-Day, heirateten sie. Martin Maimann meldete sich freiwillig zur britischen Armee: "Er hat den ganzen Feldzug mitgemacht, durch Belgien, Holland und Deutschland, ist verschüttet worden, hat die Rheinüberquerung überlebt und als Übersetzer gearbeitet. Er hat seinen Krieg gegen das Naziregime gewonnen."

Beide Elternteile wurden in England Kommunisten. Für sie war es ein Überlebensmodell in der Emigration, eine Vision für die Zeit nach einem Krieg, in dem die Sowjetunion der mächtigste Feind Nazi-Deutschlands war. Doch ihre Tochter behelligten sie damit selten, was in ihrem Freundeskreis sehr ungewöhnlich war. "Meine Eltern haben mich beeinflusst, aber nicht manövriert. Ich glaube, dass sie schon früh Zweifel an der Realität des Kommunismus hatten. Aber wenn man sich so jung einer Ideologie ausliefert, einer politischen Religion, ist es schwierig, sich wieder davon zu lösen." Viele wandten schon 1956 der Partei den Rücken zu. "Bei meinem Vater war es dann 1968 so weit", sagt Maimann. "Er hat versucht, es zu verbergen, aber ich habe es gemerkt."

Als Helene sechs oder sieben Jahre alt war, erzählte sie ihrem Vater von einem Auszählreim, den sie beim Spielen gehört hatte: "Jud, Jud, spuck in Hut, sag der Mama, das ist gut." Der Vater antwortete: "So etwas sagt man einfach nicht. Juden sind Menschen wie alle anderen. Man singt ja auch nicht:'Ist die schwarze Köchin da'. Das geht gegen Schwarze."

Er erwähnte nicht, worum es wirklich ging, die jüdische Herkunft. "Ich denke, dass es sehr viele gewusst haben, nur ich nicht", erinnert sich Maimann. Sie selbst erfuhr es als Neunjährige von einem Kinderfreund am Strand von Rimini. "Wir sind ja Juden", sagte der eher nebenbei. Für Maimann war es ein "Flash aus dem Sommerhimmel. Endlich wusste ich, wer ich war. Ich behielt dieses Wort für mich. Da es niemand aussprach, musste es ein verbotenes Wort sein. Aber damals fing ich an, meinen eigenen Weg zum Judentum zu suchen".

Sie las alles, was sie darüber finden konnte. Auch "Die Bastionen fielen" von G. E. R. Gedye. Eine Reportage über die Pogrome gegen die Wiener Juden im Frühjahr 1938. Ihre Eltern gaben nur zögerlich Auskunft. Die beiden Großmütter waren im Krieg "umgekommen". Dass sie von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet wurden, erfuhr die Enkelin erst viel später.

Als Ende der 1950er-Jahre der Film "Der Kanal" des polnischen Regisseurs Andrzej Wajda in der Urania gezeigt wurde - er handelt von den letzten Tagen des Warschauer Aufstands im Jahr 1944 -, ging ihr Vater mit ihr hin. Er hatte nachher tränennasse Augen, wie auch die anderen Erwachsenen im Saal. "Ich war völlig verstört", erinnert sich Maimann. "Und ich habe verstanden, dass dieser Film an furchtbar tiefe Wunden rührt."

Mit 14 trat Maimann in die Jugendorganisation der KPÖ, die Freie Österreichische Jugend (FÖJ), ein. Über die Nazidiktatur wurde viel erzählt, über den Judenmord nichts. Der große Rest der Gesellschaft verlor ohnehin kein Wort darüber. Ein Jahr später wurde die Schülerin Mitglied in der Schwimmsektion des jüdischen Sportklubs Hakoah - und dort wurde endlich die Shoah thematisiert. "Ich habe mir viel von meiner jüdischen Identität aus der Hakoah geholt. Aber ich habe ja auch andere Identitäten, die im Lauf des Lebens mal stärker, mal weniger eine Rolle spielten."

Mit den Jahren kommt es immer wieder zu kleineren und größeren Aktionen gegen das kollektive Schweigen. 1963 wird der ehemalige Ghettokommandant von Wilna, Franz Murer, in Graz von einem Geschworenengericht freigesprochen. Maimann protestiert mit einigen Gleichgesinnten dagegen und verteilt Flugblätter. Erst 2018 wird der Prozess verfilmt. "Niemand wusste mehr, wer dieser Mörder war", sagt Maimann. "Der Schlächter von Wilna hat sein Leben friedlich und hochgeehrt in seinem steirischen Heimatort beendet."

1965 gehen Tausende gegen, aber einige auch für Taras Borodajkewycz auf die Straße, einen Professor der Hochschule für Welthandel, der in seinen Vorlesungen offen antisemitisch auftrat.

Wie viele Kinder von Überlebenden schloss sich Maimann während des Studiums linken Organisationen an, in ihrem Fall der VdS "Reformkommunistische Vereinigung demokratischer Studenten". Über sich selbst sagt sie: "Ich war nie eine Kommunistin, ich habe weder an die Weltrevolution noch an den Sozialismus geglaubt. Dazu war das, was ich schon als Jugendliche in Ungarn oder in Polen und der UdSSR mitkriegte, absolut abschreckend."

Sowohl die VdS als auch die Freie Österreichische Jugend hat sich kritisch mit der Sowjetunion auseinandergesetzt, erinnert sie sich. Auch zuhause konfrontierte Maimann ihren Vater mit seiner Loyalität zur Sowjetunion, als ihr die Protokolle der stalinistischen Schauprozesse in die Hände fielen. ",Du kannst doch nicht geglaubt haben, dass diese Prozesse irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hatten', fuhr ich ihn an."

Er habe zwar nichts bestritten, aber ihre Anschuldigungen dennoch zurückgewiesen. ",Das steht dir nicht zu', sagte er. ,Die Sowjetunion hat mir das Leben gerettet.' Pause. ,Im Rückspiegel der Geschichte', sagte er langsam, ,kann man leicht klüger sein.' Pause.,Wir sind eine verlorene Generation. Alle, nicht nur wir, auch die andern. Alle haben geglaubt, das Richtige zu tun.'"

1972 gründete Maimann mit den Journalisten Raimund Löw, Georg Hoffmann-Ostenhof und dem Politologen John Bunzl die Gruppe Revolutionärer Marxisten (GRM), die sich als österreichische Sektion der IV. Internationale, also als trotzkistisch verstand. Die GRM war international organisiert, ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war die Unterstützung der Dissidenten in Osteuropa.

1975 wurde für Helene Maimann ein Jahr der Erschütterung. In Kambodscha errichteten die Roten Khmer unter Pol Pot ein Terrorregime und ermordeten zwei Millionen Menschen. So wie viele Linke, nachdem sie sich vom Stalinismus der Eltern emanzipiert hatten, Maos Kulturrevolution feierten und die damit verbundenen Verbrechen verharmlosten, verharmlosten sie nun auch den Genozid in Kambodscha.

Maimann berichtet von Ernest Mandel, dem marxistischen Ökonomen und führenden Trotzkisten, der von einer "Bauernrevolte" sprach. "Außerdem sind die Nachrichten unzuverlässig." Maimann schreibt: "Er bagatellisierte den Genozid, weil er nicht in das glorreiche Bild der Revolution in Indochina passte."

Im selben Jahr brach ein Konflikt aus, den Maimann "gespenstisch" nennt. "Die beiden bekanntesten Juden Österreichs, Simon Wiesenthal und Bruno Kreisky, gingen im Oktober 1975 in einen Clinch." Es ging um eine Absprache, die Kreisky mit dem FPÖ-Chef Friedrich Peter, einem ehemaligen SS-Mann, eingegangen war, falls er die Nationalratswahlen nicht mit einer absoluten Mehrheit gewinnen sollte.

Wiesenthal, der sich dafür einsetzte, dass NS-Täter vor Gericht gestellt wurden, wies nach, dass Peter Mitglied einer SS-Brigade war, die in der Ukraine, hinter der Front, unter vielen anderen auch 6000 Wiener Juden ermordet hatte. Peter bestritt diese Anschuldigungen. Kreisky sprang ihm bei und beschuldigte Wiesenthal, mit der Gestapo kollaboriert zu haben.

Die Israelitische Kultusgemeinde hatte keine Freude mit dieser Auseinandersetzung. "Wie immer dieser Kampf endete", schreibt Maimann, "er konnte nur schlecht für die Juden ausgehen." Der Antisemitismus bekam wieder Auftrieb.

Fünf Jahre später traf Maimann Kreisky im Kanzlerzimmer des Parlaments und konfrontierte ihn mit seinem Schweigen über die Vergangenheit Peters. "Ich sagte ihm, dass es sein könnte, dass meine Großmutter Adele unter den 6000 Ermordeten war. Nach ihrer Deportation 1942 nach Izbica verliert sich ihre Spur. Und dass dieses Verschweigen mir sehr weh tut, gerade von ihm."

Kreiskys Reaktion sei lang und heftig gewesen, erinnert sich Maimann. "Ich habe an etwas gerührt, das ihn zutiefst verletzt hat."

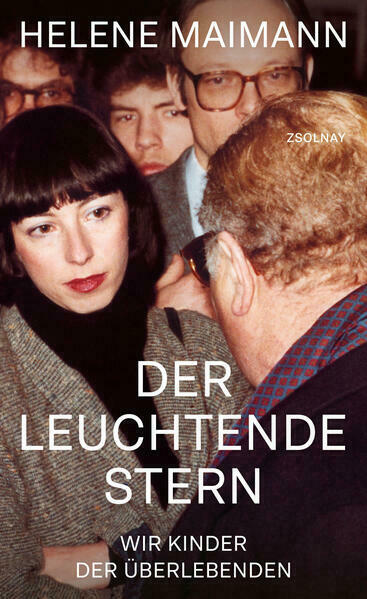

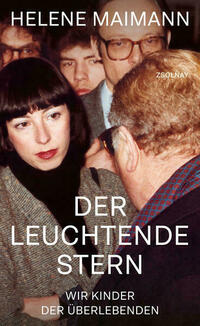

Das Foto, das auf dem Cover ihres Buches zu sehen ist, zeigt Maimanns Begegnung mit ihm drei Monate danach, an Kreiskys 70. Geburtstag. Skeptisch steht sie ihm mit verschränkten Armen gegenüber. Einige Jahre später, nach Gesprächen mit Kreisky und der Publikation seiner Erinnerungen, begann sie, seinen tiefen inneren Konflikt zu verstehen.

Von der organisierten Linken wandte sich Maimann nach dem Kambodscha-Debakel endgültig ab. Und es gab noch einen weiteren Grund. Der linke Antisemitismus wurde stärker. "Nach dem Jahr 1967, nach dem Sechstagekrieg, hat vor allem die deutsche, aber auch die österreichische Linke einen Turn vollzogen. Vorher waren ihre Sympathien bei den Israelis. Als diese den Krieg gewonnen haben, in sechs Tagen, haben sie sich gegen sie gewendet und die Palästinenser entdeckt."

Dass diese nur einen "Befreiungskampf" führten, lässt Maimann nicht gelten. Sie erinnert an das terroristische Attentat von 1972 auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München, an die Entführung eines israelischen Passagierflugzeugs im Jahr 1976 nach Uganda, an den Anschlag auf den Schalter der israelischen Fluglinie El Al in Wien 1985. "Das ist von der Linken nie als das benannt worden, was es war, nämlich Terror gegen Zivilisten."

Maimann zerstritt sich deshalb auch mit dem Dichter Erich Fried, der als Jude vor den Nazis von Österreich nach Großbritannien geflohen war, wo er bis zu seinem Tod lebte. "Fried hatte für alle Verständnis, außer für die Israelis", schreibt sie. Er habe palästinensische Terrorangriffe als Befreiungskampf gerechtfertigt. In seinem Gedichtband "Höre Israel", setzte er die Israelis mit den Nazis gleich. Maimanns und Frieds Verbindung zerbrach daran.

Ob sich Juden wehren dürfen, auch militärisch, stehe nach dem Angriff der Hamas auf Israel wieder zur Diskussion, sagt Maimann. In ihrem Buch beschäftigt sie sich in einem großen Kapitel mit Frankreich und dem bewaffneten jüdischen Widerstand. Im Gespräch stellt sie die Frage, wie viele Juden im Zweiten Weltkrieg in alliierten Armeen und im Widerstand gekämpft haben.

"Im Sommer 1944", sagt Maimann, "standen geschätzt mehr als 1,3 Millionen Juden unter Waffen. Rund 500.000 in der Roten Armee, etwa 70.000 in der britischen Armee und etwa 600.000 in der US Army. Dazu kamen rund 15.000 Polen in freien Formationen und an die 35.000 jüdische Palästinenser unter britischem Kommando."

Da sind die Kämpferinnen und Kämpfer im Untergrund in West-und Osteuropa noch nicht dabei. "Wo Juden die Gelegenheit hatten, eine Waffe in die Hand zu bekommen, haben sie sie genommen", sagt Maimann. "Seit Jahrhunderten hat sich das Bild verfestigt, dass sich Juden gegen ihre Vernichtung nicht wehren können. Diese Viktimisierung war mir seit meiner frühen Jugend zuwider."

Maimanns Kapitel über die Résistance erzählt dennoch keine Heldenmythen. Sie berichtet von dem Film, "Armee im Schatten", den sie 1974 in Paris gesehen hat. "Regie führte Jean Pierre Melville, der selbst in den Einheiten der Freien Franzosen gekämpft hatte. Er zeigte, was in der Résistance auch passiert ist. An Verrat und Hinrichtung der eigenen Leute."

Der Film zerstörte Maimanns idealisiertes Bild von der Résistance. Sie setzt den jüdischen Kommunisten, die einen wichtigen Teil der Résistance ausmachten, ein Denkmal, aber kritisiert sie auch. "Junge Frauen, vor allem Österreicherinnen, haben versucht, sich den Wehrmachtssoldaten zu nähern, um sie ,umzudrehen', also dazu zu bringen, gegen den Krieg aktiv zu werden und vielleicht auch zu desertieren." Es war eine unglaublich belastende Arbeit, die den Frauen zugemutet wurde. "So viele sind verhaftet, deportiert und umgebracht worden. Wo endet Widerstand, wo beginnt das sinnlose Opfer?"

Als der Krieg gegen die Ukraine begann, überarbeitete Maimann ihr Buch noch einmal. Bezog klar Stellung gegen den Aggressor Russland. Nun sitzt sie da und blickt fassungslos auf ihr Handy. "Nachrichten aus Israel", sagt sie. "Die Bilder sind unerträglich. Die Fotos der toten Kinder, über 1000 Menschen, deren Leichen jetzt identifiziert werden."

Sie liebt Israel, hat es oft bereist. Den Antizionismus der Palästinenser könne sie verstehen, "nicht aber die Hartnäckigkeit, mit der sie bisher jeden Lösungsvorschlag abgelehnt haben. Die Anhänger der Hamas, die im Westen als Befreiungsorganisation gefeiert wird, obwohl sie die Auslöschung Israels verlangt, habe ich nie verstanden. Ebenso wenig die brachiale Siedlerpolitik Netanjahus. Fanatiker auf beiden Seiten, die den Takt schlagen. Aber mit Fanatikern kann man nicht reden, hat der Schriftsteller Amos Oz einmal gesagt".

Maimann möchte sich nicht weiter zu dem Thema äußern. Das reine Entsetzen habe sie am 7. Oktober erfasst. "Ich stehe auf der Seite Israels, es kämpft heute um sein Überleben. Keine Ahnung, wie dieser Krieg ausgehen wird."

Draußen bleibt sie beim Eingang des Cafés noch stehen. "Meine Generation wollte die Welt besser hinterlassen, als sie sie vorgefunden hat. Ob uns das gelungen ist?" Maimann nimmt ihr Buch und geht. Es ist mittlerweile dunkel geworden.