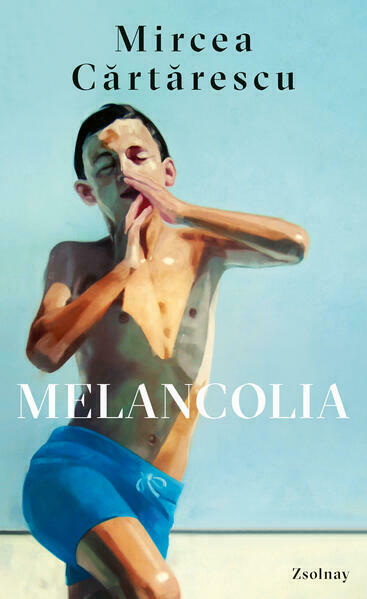

Gesang des Jünglings im Kleiderschrank

Thomas Leitner in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 12)

Nach der monumentalen Orbitor-Trilogie und dem Monolithen „Solenoid“ begnügt sich Mircea Cărtărescu, Rumäniens größte Nobelpreishoffnung, dieses Mal mit knapp 270 Seiten. Er greift dabei auf eine Form zurück, deren er sich, mit einem verwandten Titel („Nostalgia“), bereits 1993 bedient hatte: Zwei Gleichnisse rahmen, wie Ouvertüre und Coda, drei Stimmungsbilder, die aneinandergereiht wie langsame Musiksätze eines Schostakowitsch-Quartetts Szenen kindlicher und jugendlicher Isolation aufbauen.

Die Spiegelfechterei des Selbst in der Eingangsparabel könnte man mit einem Rilke-Vers auf den Nenner bringen: „Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn.“ Im Schlussabschnitt nimmt die Darstellung des solipsistischen Ich noch dunklere Farben an, muss das Ego konzentrische Kreise durchstoßen, um vom Claustrum, dem Innersten des menschlichen Hirns, bis zur realen Welt vorzudringen.

Cartarescus Kinder weinen viel in ihren Einsamkeiten. In der ersten Erzählung findet sich ein Fünfjähriger ohne seine Mutter wieder. Spielzeug ist der einzige Zeitvertreib: ein weißes Pferd, eine blaue Katze und ein Clown; Letzterer übernimmt, seinem Wesen entsprechend, die Rolle des Störenfrieds. In gefühlten Jahrhunderten der Abgeschiedenheit entwirft sich das Kind Brücken und Stege aus seinem Gefängnis. Sie führen ihn zur überlebensgroßen Figur des immer schon abwesenden Vaters, zu dessen Füßen er den Clown begräbt. Zurück im Haus muss er feststellen, dass das nun ungestörte Spiel jeden Reiz verloren hat – eine Einladung zur tiefenpsychologischen Deutung.

In der Folgeerzählung „Die Füchse“ wird der Ton noch märchenhafter. „Einstmals lebten in einer fernen Stadt, in der sich die Häuser wie blaue Flecken auf der blassen Haut des Himmels ausnahmen, zwei Geschwister […]. Marcel zählte acht Jahre und ging schon zur Schule, Isabel war ein Mädchen von drei Jahren.“

Wie der Grimm’sche Hänsel tritt der große Bruder als Beschützer auf, sein Rettungswerk gelingt allerdings nur, solange die angreifenden Füchse imaginiert sind. Als ein reales Tier auftritt – Symbol für die lebensbedrohliche Krankheit des Mädchens –, wird die Lage prekär. Die Schilderung der geschwisterlichen Angst um die nun tatsächlich mit dem Tod Kämpfende gehört zum Stimmungsvollsten und Dichtesten, was dieses Buch zu bieten hat.

Der dritte Teil ist bei weitem der längste. Überbordend von Symbolen und Metaphern schildert er das Seelenleben eines 15-jährigen Jünglings, der sich zum Dichter berufen fühlt. Von der Mauser ist hier die Rede, die ihm das Federkleid und die Schwingen eines Poeten verleiht. Beeindruckt findet man sich in halb ruinösen Stadtlandschaften wieder, von den gleichen Straßenbahnen durchquert, wie sie schon Cărtărescus frühere Werke befuhren.

Häutungen bestimmen das Heranwachsen der männlichen Jugend. Bei ersten Kontakten mit Mädchen macht der Protagonist die Geschlechterdifferenz erschrocken daran fest, dass jene keine abgestreiften Häute im Schrank haben, also wohl anders reifen müssen. Als er im Inneren einer Riesenstatue des Literaten Solitude hoch steigt, gerät er in einen Zustand der Levitation. Man kennt das bereits aus „Solenoid“; dort wirken diese „Ekstasen“ im großen Erzählfluss faszinierend, in „Melancolia“ dick aufgetragen; dort changierten die Bilder zwischen Piranesi und de Chirico; hier wirken sie nur gewollt und manieristisch.

Die sichtlich autobiografisch motivierte Schilderung eines „Porträts des Künstlers als junger Mann“ ist schlichtweg überfrachtet. Sie wirkt, als hätte man ein ursprünglich kammermusikalisch konzipiertes Werk im Nachhinein für großes Orchester instrumentiert.