„Du fehlst mit derart, dass es zum Kotzen ist

Matthias Dusini in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 18)

Im selbstbewussten Leben der Wiener Ärztin Ilse Benedikt (1918–1969) gab es eine große Demütigung. Nachdem sie 1938 vor den Nazis geflüchtet war, studierte sie in Zürich Medizin. Als sie nach dem Krieg in ihre Heimatstadt zurückkehrte, musste die fertige Medizinerin Prüfungen ablegen – vor ehemaligen Nationalsozialisten. „Diese Nostrifikation hat sie Österreich nie vergessen“, meint Ilse Benedikts Sohn Ernst Strouhal.

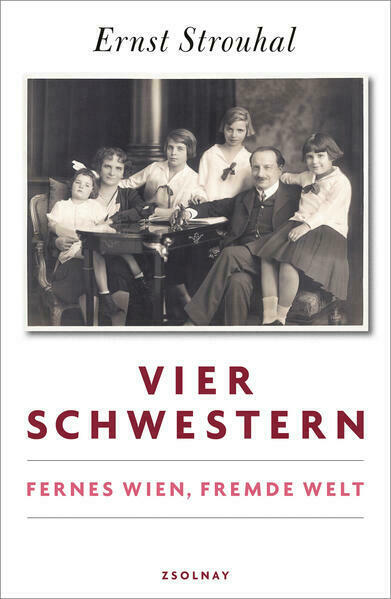

Der Wiener Kulturwissenschaftler und Publizist hat ein Buch über seine Familie geschrieben. Im Zentrum stehen die aus einer jüdisch-großbürgerlichen Familie stammende Mutter und ihre drei Schwestern: Gerda, Jg. 1915, wurde Sozialarbeiterin in New York, die 1916 geborene Friedl Schriftstellerin. Susanne, Jg. 1923, wurde Journalistin in Paris.

Lokalaugenschein in der Himmelstraße. Das ehemalige Haus der Familie Benedikt auf Nummer 55, eine inzwischen stark veränderte gründerzeitliche Villa, liegt an einem steil vom Zentrum Grinzings zum Wienerwald aufsteigenden Fahrweg. Fast jedes Haus hat eine prominente Geschichte.

Rechter Hand liegt die ehemalige Villa der Schauspielerdynastie Hörbiger-Wessely, schräg gegenüber ließ der Maler Alois Delug eine private Malakademie errichten. Hier wohnte auch ein Mieter, der in Strouhals Buch eine wichtige (Neben-)Rolle spielt, der spätere Literaturnobelpreisträger Elias Canetti (1905–1994).

Das Haus der Benedikts wurde 1938 „arisiert“ und erst 1951 nach langwierigen Prozessen restituiert. Die Eltern hatten den Krieg in Schweden überlebt. Das Vermögen war aber aufgebraucht, sodass sie die Immobilie nach der Rückstellung sofort verkaufen mussten, nicht zuletzt, um die angehäuften Schulden zu decken.

„Für die vier Schwestern war die Himmelstraße ein Ort von Geborgenheit“, sagt Strouhal im Interview. Die Eltern stritten zwar häufig, und die Kinder waren oft wie Hund und Katz. Nach der Flucht wurde die Villa dennoch zum Sehnsuchtsort. „Auch wenn das eine Illusion war, haben sie diese verteidigt.“

Vom ersten bis zum letzten Brief ist von Sehnsucht die Rede: Sehnsucht nach den gemeinsamen Mittag- und Abendessen, den Rodelpartien und dem großen Garten, dem gemeinsamen Musizieren und Malen. „Du hast keine Ahnung, was ich für Sehnsucht habe“, schreibt Ilse 1941 aus Zürich an die Mutter in Stockholm. „Mein Geliebtes, Blödes“, heißt es in einem späten Brief Gerdas an Susanne in Paris, „Du fehlst mir derart, dass es zum Kotzen ist.“

Strouhal sichtete in Wien, London, Paris und Zürich 15.000 Seiten Dokumente, vor allem Briefe der Schwestern, 400 davon hat er transkribiert. Der Autor nimmt sich als Erzähler zurück, seine kompilatorische Tätigkeit vermittelt eher distanzierten Respekt als intime Identifikation, was die biografische Arbeit angenehm versachlicht. Aus Briefausschnitten und historischer Recherche entstand eine eindrucksvolle Geschichte über Emigration und Emanzipation. So sticht „Vier Schwestern“ aus den vielen Publikationen heraus, die die Tragödie jüdischer Familien im Holocaust beleuchten.

Natürlich war die erzwungene Flucht vor den Nazis die bedeutendste Zäsur in ihrem Leben, aber die Frauen waren keine passiven Opfer, sondern führten ein enorm aktives und autonomes Leben“, befindet Strouhal, der das Projekt lange vor sich hergeschoben hat, schließlich aber einsehen musste, dass er der einzige Nachkomme war, der die Geschichte der vier Benedikt-Töchter schreiben konnte. Neffen und Nichten in Paris und New York wären an der Sprachhürde gescheitert.

„Die vier Schwestern entsprachen in nichts den herkömmlichen Klischees von Frauen im Exil. So verschieden sie waren, sie waren alle vier sehr selbstbewusst und hatten wenig Zweifel an dem, was sie taten“, führt Strouhal aus. „Keine Vorsicht, keine Bedenken, keine Angst“, charakterisiert Susi ihre Schwester Friedl in ihren Erinnerungen.

Strouhals Mutter Ilse war die dritte Tochter von Ernst Benedikt (1882–1973), dem Chefredakteur und Eigentümer der Neuen Freien Presse. Ernst Benedikt stand im Schatten seines mächtigen, ja übermächtigen Vaters Moriz Benedikt (1849–1920), der die Neue Freie Presse zur wichtigsten Zeitung der k.u.k. Monarchie gemacht hatte.

Nach ihrer Rückkehr aus dem Exil eröffnete Ilse 1948 im Goethehof, einer roten Hochburg in der Donaustadt , eine Ordination. Die Kommunistin engagierte sich für Frauen, half ihnen bei ungewollten Schwangerschaften und publizierte Aufklärungsbroschüren.

Ilse war eine der wenigen praktischen Ärzte im Bezirk und hatte rasch mehrere tausend Patientinnen und Patienten. „Ich glaube an das Leben und den Kampf“, schrieb sie in einem Brief. Auch ihrem Sohn Ernst galten die Benedikts als Großbürger, vor allem aber war der Urgroßvater Benedikt das Feindbild des von Strouhal geschätzten Publizisten und Sprachkritikers Karl Kraus (1874–1936).

Kraus wiederum hatte einen prägenden Einfluss auf Elias Canetti, der 1935 mit seiner Frau, der Schriftstellerin Veza Canetti, in die Himmelstraße zog und Strouhals Tante Friedl Benedikt kennenlernte.

Friedl wollte Schriftstellerin werden, Canetti gab ihr Ratschläge und machte die elf Jahre jüngere Schülerin zu seiner Geliebten bzw. sie ihn zu ihrem Geliebten; das schwierige und ambivalente Verhältnis fand nach beider Flucht nach London eine Fortsetzung. Veza Canetti duldete und förderte die außereheliche Verbindung.

In England schrieb Friedl unter dem Künstlernamen Anna Sebastian vielbeachtete Romane, ein Erfolg, der die Dreiecksbeziehung belastete. Die Lektüre der Briefe brachte Strouhal letztlich doch noch dazu, in die lange gemiedene bürgerliche Welt seiner Vorfahren einzutauchen. Die jüdische Identität der Familie war erst durch die rassistische Politik der Nazis überhaupt zum Thema geworden.

Das Schreiben von Briefen eröffnete den Schwestern im Exil einen Resonanzraum, den es im Alltag nicht gab. Die auf vier Länder verteilten Frauen beklagten die Abwesenheit der anderen, kamen nach 1938 aber kein einziges Mal mehr vollzählig zusammen. Der Ton war nie sentimental, sondern mitunter heftig schnörkellos. Auch vor den Eltern nahmen sie sich kein Blatt vor den Mund. Die Anreden lauteten manchmal liebevoll „Geliebtes altes Schweinchen“ oder rotzig „Tepperte, alte Drecksau“.

Als einzige Schwester war Ilse nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien zurückgekehrt. Die Eltern wohnten, nun fast mittellos und angewiesen auf die Unterstützung ihrer Töchter, in einer kleinen Wohnung in der Nähe des Grinzinger Friedhofs. Bei ihren sonntäglichen Besuchen lernte der Autor auch den Großvater kennen. „Ich möchte nicht sagen, dass die Begegnungen des Kindes mit den Großeltern immer friktionsfrei verliefen, um es höflich auszudrücken. Ich war ein zorniges Kind.“

Die Schriftstellerin und Canetti-Freundin Friedl Benedikt kam nur mehr für kurze Aufenthalte nach Österreich. Eine Reisereportage führte sie 1950 auch in die Himmelstraße, wo folgende sehnsüchtigen Zeilen entstanden: „Während ich höher und höher hinauf gehe, erhebt sich die Stadt zu meinen Füßen, halb aus der Erde und halb vom grenzenlosen Himmel und den süßen, schweren Weintrauben geschaffen. Auf der trockenen Erde der Weingärten liegen die Liebenden in stiller, hitzedurchfluteter Umarmung.“

Ilse starb 1969, kurz vor ihrem Tod kaufte sie sich noch ein Klavier. Keinen Steinway-Flügel wie in ihrer Kindheit, sondern ein Pianino, das ins Schlafzimmer der Gemeindebauwohnung passte. „Sie hat den Umstieg nie bedauert“, sagt Strouhal.