"Wir arbeiten in einem Willkürstaat"

Lina Paulitsch in FALTER 38/2023 vom 20.09.2023 (S. 23)

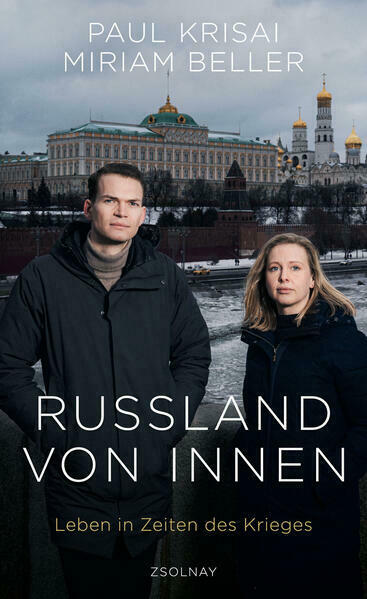

Seit Februar letzten Jahres sind ihre Gesichter dauerpräsent. Paul Krisai, 28, und Miriam Beller, 34, berichten von Moskau aus für den ORF. In ihrem Buch, das am 25. September im Zsolnay Verlag erscheint, lassen sie die Kriegsereignisse der letzten Monate Revue passieren. Krisai und Beller werden ab Oktober nach Wien zurückkehren. Im Gespräch mit dem Falter erzählen sie von ihrem Alltag, von Gesprächen mit der russischen Bevölkerung und den Wurzeln von Ideologie.

Falter: Frau Beller, Herr Krisai, aktuell sind Sie noch in Moskau. Könnten Sie für das, was Sie im Buch niederschreiben, in Russland verurteilt werden?

Paul Krisai: Das ist eine gute Frage. Natürlich wollten wir in diesem Buch so detailgenau und so interessant wie möglich berichten. Wir haben derzeit eine Situation, in der selbst Putin und hohe Regimevertreter immer wieder das Wort "Krieg" aussprechen und damit auch das meinen, was sonst als Spezialoperation verharmlost wird. Es ist nicht eindeutig, wo die rote Linie verläuft.

In "Russland von innen" geht es vor allem um Ihre journalistische Arbeit unter Zensur. Welchen Einschränkungen unterliegen Sie?

Miriam Beller: Im Alltag bedeutet es etwa, dass man bei TV-Drehs jedes Mal von der Polizei kontrolliert wird. Und dass man, wenn nicht auf Ablehnung, zumindest auf Skepsis und Misstrauen der Bevölkerung stößt. Es ist vielleicht auch gar nicht mehr sinnvoll, Leute auf der Straße nach ihrer Meinung zu fragen, da wir sie womöglich in Gefahr bringen. Ein Mann hat dem Medium Radio Free Europe ein Interview gegeben und sitzt jetzt zehn Jahre in Haft. Da stelle ich mir die Frage, ob wir das wirklich riskieren sollen, nur für einen guten O-Ton.

Krisai: Wir diskutieren täglich: Wie und was können wir berichten? Es ist ein ständiger Drahtseilakt, oft auch in Absprache mit Rechtsexperten. Laut russischem Gesetz darf man seit März 2022 die russische Armee, wie es offiziell heißt, nicht diskreditieren. Doch das ist ein Gummiparagraf. Er wird flexibel gegen alle möglichen Leute angewandt. Da gab es zum Beispiel einen Fall, wo ein Mann mit einem blau-gelben Klebeband sein Auto repariert hat. Und diese Farben, die Nationalfarben der Ukraine, wurden ihm dann als Diskreditierung der russischen Armee ausgelegt. Was ich damit illustrieren will, ist, dass wir hier in einem Willkürstaat leben und arbeiten.

Sie beschreiben, dass die Zensurvorgaben vor allem in Stresssituationen zum Problem wurden.

Krisai: Ich erinnere mich gut an meine erste Liveschaltung nach der Einführung der Militärzensur. Das war ein Nervenkitzel insofern, als man damals noch nicht wusste, wie diese Gesetze ausgelegt werden. Normalerweise sprechen wir uns vorher mit der Moderation ab. Problematisch wird es bei spontanen Fragen -Stichwort militärisches Geschehen. Berichte über Offensiven überlassen wir daher den Kollegen in der Redaktion in Wien, die nicht belangt werden können.

Frau Beller, Sie schildern in einigen Kapiteln die Mechanismen der russischen Staatspropaganda. Wie sehen die aus?

Beller: Sehr vielfältig und widersprüchlich. Was ich beobachtet habe: Es ist nicht das Ziel der Propaganda, dass die Bevölkerung nur eine Version der Geschichte glaubt, sondern dass sie gar nichts mehr glaubt. Dass sie ein Misstrauen gegenüber Wahrheiten entwickelt. Nach dem Motto: Man kann unserer Regierung vielleicht nicht vertrauen, aber den anderen sowieso auch nicht. Oft werden widerstreitende Erklärungen in ein und demselben Medium gestreut. Als Fazit bleibt übrig, dass nichts stimmt, weil ohnehin eine diffuse Macht alles steuert.

Wer sind diese Mächtigen?

Beller: Einerseits sind es klassisch antisemitische Verschwörungstheorien. Da sind es die Juden, die nach Macht streben würden und deshalb Kriege bräuchten. Andererseits ist es der Westen, die Nato. Vor allem seien die USA am Krieg interessiert. In Russland wird das Narrativ eines Stellvertreterkriegs befördert: Es handle sich um einen Konflikt um die Weltmacht, wo die Ukraine nur eine kleine Rolle spielt. Dadurch wird der Handlungsspielraum der Ukrainer total negiert.

Warum unterstützt die Bevölkerung diese Erklärung?

Beller: Die russischen Medien wettern schon sehr lange gegen die Nato. Und da das Fernsehen in vielen russischen Haushalten zentral ist, höhlt der stete Tropfen den Stein. Irgendwann fängt man an zu glauben. Ich merke jetzt auch selbst, dass immer mehr Leute sich denken, naja, vielleicht ist ja was dran an der Geschichte. Je länger das alles dauert, desto mehr Menschen werden von der Propaganda eingefangen.

Auch in ungarischen oder heimischen rechtsextremen Medien heißt es, die Nato habe Putin mit ihren Expansionsplänen bewusst gereizt. Inwiefern schafft es Russland, seine Ideen zu exportieren?

Krisai: Es gibt unterschiedliche Narrative, etwa die viel zitierte Idee einer "russischen Welt", mit der Putin seinen Angriff auf die Ukraine gerechtfertigt hat. Da geht es darum, die russischsprachige Bevölkerung, die nach dem Zerfall der Sowjetunion in Nationalstaaten außerhalb Russlands übrig geblieben ist, als schutzbedürftig darzustellen. Aus meiner Sicht funktioniert das nicht als Exportgut. Weil wir jetzt sehen, dass sich ehemalige Sowjetrepubliken in Zentralasien, etwa Kasachstan, immer stärker von Moskau distanzieren.

Aktuell gibt es eine Debatte rund um den Ukraine-Korrespondenten des ORF, Christian Wehrschütz. Die Ukraine möchte seine Akkreditierung nicht verlängern, da er angeblich prorussisch berichtet. Finden Sie das gerechtfertigt?

Krisai: Das kommentieren wir nicht.

Wie funktioniert die Manipulation der russischen Behörden konkret im journalistischen Alltag?

Beller: Bedeutend für internationale Medien ist die Rolle der staatlichen Nachrichtenagenturen, wie Ria Novosti oder Tass. Da muss man sich schlicht bewusst sein, dass alles, was von russischer Seite kommt, der Versuch ist, den eigenen Spin und Falschinformationen über den russischen Krieg in der Welt zu verbreiten.

Welche Rolle spielen soziale Medien und Influencer bei der Ideologisierung junger Menschen?

Beller: Es gibt kein freies Internet mehr in Russland. Instagram, Facebook, Twitter, selbst LinkedIn sind gesperrt. Außerdem bringt sich jeder, der sich gegen den Krieg auf sozialen Netzwerken äußert, in die Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden.

Krisai: Influencer sind meines Erachtens weniger wichtig als die imperialistischen Tendenzen in der Bevölkerung. Viele Menschen meinen, die Ukraine sei undankbar, weil sie sich von Moskau abgewandt und dem Westen zugewandt habe. Vor Kurzem habe ich in der Nähe von Wladiwostok ein junges Pärchen, keine 20 Jahre alt, kennengelernt. Die beiden waren vollkommen überzeugt, dass dieser Krieg das einzig Richtige ist. Wir haben lange geredet und es hat sich herausgestellt, dass diese Meinungen nicht aus sozialen Medien, sondern aus den Familien kommen.

Wladiwostok liegt an der Grenze zu China. Warum ist die Unterstützung für Putin dort so groß?

Krisai: In vernachlässigten Regionen ist die Armee ein renommierter Arbeitgeber, der pünktlich das Gehalt zahlt. Das ist der Grund, warum für viele Menschen in der Provinz der Weg entweder in den Alkoholismus führt oder zu den Organen, wie das so schön heißt im Russischen. Damit sind die Staatsorgane gemeint, Polizei, Armee oder andere Sicherheitskräfte.

Das Buch versammelt Alltagsszenen, politische Analysen und Reportagen. Haben Sie eine Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Beller: Ja. Ich habe ein Ehepaar aus Mariupol getroffen, das ausgerechnet nach Sankt Petersburg flüchten musste. Wladimir und Viktoria. Sie war im neunten Monat schwanger und war im Krankenhaus in der Ukraine, als das Gebäude von den Russen bombardiert wurde. Ihr Kind starb. Am nächsten Tag wollte Wladimir zu ihr, geriet in einen Angriff und verlor ein Bein. Ich werde die Begegnung mit ihnen nie vergessen. Wie sie immer noch diesen Lebenswillen hatten, obwohl ihnen alles genommen wurde.

Krisai: Bei mir war es keine Begegnung, sondern ein Briefwechsel mit dem politischen Gefangenen Ilja Jaschin. Er ist ein bekannter Oppositionspolitiker, so etwas wie die Nummer zwei hinter Alexej Nawalny. Jaschin war einer der wenigen, die nicht sofort ins Ausland geflohen sind. Durch Zufall konnte ich ihm schriftliche Fragen ins Gefängnis zukommen lassen. Das ringt mir nach wie vor sehr viel Respekt ab: dass Menschen aus einer moralischen Überzeugung heraus im Land bleiben. Und bereit sind, einen sehr hohen Preis zu zahlen, nämlich den ihrer Freiheit.

Sie sind nicht nur als Korrespondenten in Russland, sondern haben auch ein Privatleben. Wie sieht Ihr Alltag aus?

Krisai: Von meinem russischen Freundeskreis sind 80 Prozent ins Ausland gegangen. Die Menschen, die im Land geblieben sind, versuchen, den Krieg auszublenden, zum Teil erfolgreich. Aber ganz klappt das nicht, selbst wenn ich Radfahren gehe, mein Hobby, dann radle ich erst wieder an fünf Propagandaplakaten vorbei.

Beller: Die größte Herausforderung ist, mit dieser Parallelwelt umzugehen. Eine Welt, in der es keine Empathie gibt mit dem Leid, das gerade angerichtet wird. Ich denke etwa an den vergangenen Sommer, wo viele zivile Ziele in der Ukraine getroffen wurden. Im Büro haben wir die Bilder gesehen. Und draußen, auf den Straßen Moskaus, herrschte so eine unbeschwerte Sommerstimmung. Ich konnte mich nicht entscheiden, was schlimmer war: die ganze Propaganda in den Medien oder diese Blase, in der es den Krieg gar nicht gab.

Mit Oktober kehren Sie beide nach Wien zurück. Wie kam es zu diesem Wechsel?

Krisai: Ich war jetzt vier Jahre in Russland und es fühlt sich ehrlich gesagt an, als wären es viel mehr gewesen. Jetzt muss wieder etwas Neues her. Russland entwickelt sich nur in eine Richtung und die geht bergab. Das ist etwas, das auch persönlich belastend ist. Jetzt tragen wir einen Rucksack an Erfahrungen und Erinnerungen, die wir versucht haben, in diesem Buch zu verarbeiten. Für mich war das eine gute Art von Therapie, um alles zu verdauen.

Beller: Ja, ein Rucksack kann auch schwer sein. Ich werde zurückkehren in die Redaktion der Außenpolitik der "Zeit im Bild". Wir hatten jahrelang einen Planungshorizont von einer Woche. Jetzt fahren wir nachhause und schauen dann, wie es weitergeht.

Gibt es noch Widerstand in Russland?

Beller: Für die politische Opposition werden immer mehr Türen zugemacht. Die Gedenkkultur rund um Stalins Terror ist etwa nicht mehr gerne gesehen. Fast alle Kritiker sind im Gefängnis oder im Ausland. Es gibt noch den russischen Galgenhumor. Aber einen offenen Widerstand gegen das Regime, den gibt es nicht.