Barbiepuppen mit Brandblasen

Stefanie Panzenböck in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 6)

Gleich der erste Satz ist ungewöhnlich schön, melancholisch und komisch: „An einem schwülen Freitagnachmittag beschloss ich, unter meinem Schreibtisch ein Bett zu bauen.“ Die Protagonistin, eine Vertragsbedienstete in einer Behörde, macht sich daran, Bücher und Zettel so anzuordnen, dass sie sich hinlegen kann.

Sie könne es sich nicht erklären, wie sie an diesen Punkt gekommen sei. Sie hatte doch immer alles richtig gemacht und ihren „Teil des Integrationsversprechens eingehalten“. Sie sei weiß, christlich und esse gern Schweinefleisch. „Ich hatte immer nur gelernt oder gearbeitet, war nie krank gewesen, hatte ein Semester unter Mindestzeit studiert, einen Doktortitel und Schlafprobleme, seit ich fünfzehn war.“

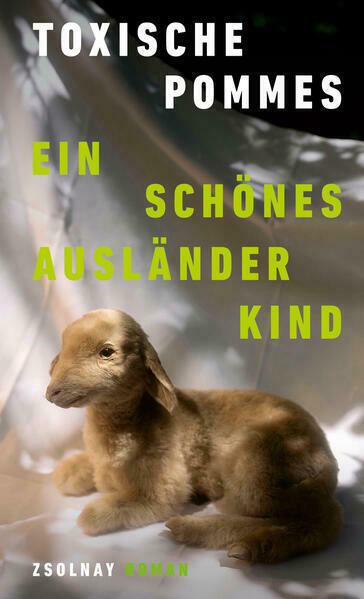

„Ein schönes Ausländerkind“ ist der eindrucksvolle Debütroman von Toxische Pommes, die ihren bürgerlichen Namen geheim hält und die wie ihre Hauptfigur Juristin ist sowie Migrationshintergrund hat. Während der Pandemie begann die Autorin unter dem Pseudonym Toxische Pommes auf Tiktok satirische Videos zu posten. Sie schlüpft in Charaktere wie „Bobo-Lorenz“ und „Rassismus-Renate“ oder macht sich über die eigene Berufsgruppe lustig. In wenigen Sekunden skizziert sie ganze Milieus und Gedankenwelten.

Mittlerweile steht sie auch mit einem Kabarettprogramm auf der Bühne, „Ketchup, Mayo & Ajvar – Die sieben Sünden des Ausländers“. In ihrem ersten Buch verarbeitet Toxische Pommes auch Teile ihrer eigenen Lebensgeschichte.

Melancholie und Komik prägen, wunderbar ineinander verwoben, den gesamten Roman. Die kurzen, witzigen Formen, die man von Toxische Pommes aus dem Netz kennt, verbinden sich mit einer langen Erzählung über Ent- und Verwurzelung und Verlust. Oft schreibt sie Sätze auf B/K/M/S – Bosnisch/Kroatisch/Montenegrinisch/Serbisch –, die sie sowohl übersetzt als auch erklärt.

Toxische Pommes erzählt die Geschichte einer Familie, die vor dem Krieg in Kroatien nach Österreich flüchtet. Allerdings wollen die Eltern, die ursprünglich aus Serbien und Montenegro stammen und deshalb in Kroatien ihre Jobs verloren haben, nicht um Asyl ansuchen, sondern als Gastarbeiter erwerbstätig sein.

Auf Anraten einer Freundin landen sie in Wiener Neustadt bei Renate Hell. Sie dürfen dort in einem leerstehenden Haus wohnen. Dafür müssen die Neuankömmlinge jedoch als Dienstboten bereitstehen. Die Mutter putzt den ganzen Tag und soll immer noch mehr leisten. Der Vater soll sich zu Beginn einen Job suchen, doch er bekommt keine Arbeitserlaubnis.

„Ein schönes Ausländerkind“ ist die Geschichte eines Mädchens, das mit aller Kraft versucht, in Österreich anerkannt zu werden, Klassenbeste wird, und dann doch nur in die Hauptschule gehen soll. „Immerhin ist Deutsch ja nicht ihre Muttersprache“, sagt der Lehrer.

Toxische Pommes beschreibt eindrücklich die Geschichte der Eltern, die in ihrer Heimat Studien abgeschlossen haben, angesehene Berufe ausübten und einen großen Freundeskreis hatten. Als der Krieg kam, wurden sie als Nicht-Kroaten ausgestoßen, obwohl sie die nationalistische Politik von Slobodan Milošević und die Angriffe Serbiens auf die anderen Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien ablehnten. In Österreich rackern sie sich ab, egal wie müde und erschöpft sie schon sind.

Für ihre Tochter tun sie, was sie können. Als ein Kaufhaus abbrennt, fährt der Vater sofort los, um die echten Barbiepuppen, die sich die Familie nicht leisten kann und die den Brand nur mit leichtem Schaden überstanden haben, nun für einen Spottpreis zu kaufen. Die Mutter bietet einer Lehrerin die Stirn, die Nicht-Österreichern aus Prinzip keinen Einser geben will. Und dennoch verlieren die Familienmitglieder immer mehr die Verbindung zueinander.

Als die Tochter – also die Hauptfigur, deren Namen wir nie erfahren – einigermaßen gut Deutsch spricht, musste sie für ihren Vater übersetzen. Traurig, auch wütend beobachtet sie, wie er, der nun Hausmann ist, sich verändert.

Sobald er außer Haus geht, wird er zu einem anderen Menschen: „Seine Körperhaltung veränderte sich, sein Gang wurde bedächtiger, sein Rücken gebückter und die Stimme schwächer. Es war, als hätte ihm jemand die Kleider vom Leib gerissen und als müsste er auf einmal nackt durch die Welt gehen.“

Als die Mutter Arbeit findet und anschließend auch ihren Studienabschluss nostrifiziert, bleibt er daheim, verbringt Tage und Nächte damit, alles penibel zu reinigen, später sitzt er ständig vor dem Computer. Wenn Freunde seiner Tochter zu Besuch kommen, versteckt er sich.

Die Autorin beschreibt das Leben der Familie in Österreich, aber auch ihre Fahrt in die alte Heimat, die sie jeden Sommer antritt. Wie sehr sie es genießt, mit den Verwandten zusammen zu sein.

Aber auch das schwere Leben der Großmutter in Montenegro ist Thema. Sie hat zwei Söhne verloren. Eine höhere Schule durfte sie nicht besuchen, weil dort nur „Huren“ hingehen, wie ihr Vater sagte. Sie hätte Sängerin werden können, aber diesmal war ihr Mann dagegen, weil seine Frau ja keine „Hure“ sei.

Und sie erzählt, wie der Vater ein anderer wird, wenn er durch seinen Heimatort spaziert: „Hier war er nicht nur ein schlecht integrierter Vater, der sich zu Hause vor der Welt versteckte, sondern er war Schulkamerad, Freund, Bruder und Sohn.“

Toxische Pommes gelingt ein einfühlsames Porträt einer Familie, die in zwei Welten leben muss. Mit Witz und Selbstironie durchbricht sie auch immer wieder tragische Situationen. Dennoch bleiben am Ende Einsamkeit und Ernüchterung.