"Man muss keine Angst vor Würmern haben"

Katharina Kropshofer in FALTER 44/2024 vom 30.10.2024 (S. 42)

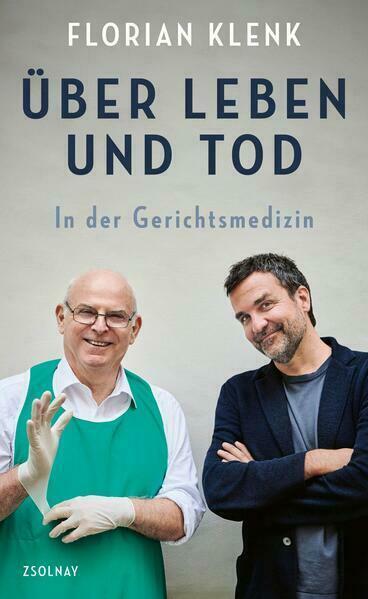

Allerheiligen, Allerseelen: Das ist auch die Zeit, in der wir in verschiedenen emotionalen Stimmungen uns der Toten erinnern. Ganz Österreich pilgert zu den Gräbern der Liebsten und der Ahnen und gedenkt ihrer. Aber was passiert tief unten in den Gräbern und Gruften? Darf man neugierig sein, was der Tod mit unseren Körpern macht? Der Gerichtsmediziner Christian Reiter, bekannt aus dem Falter-Podcast "Klenk + Reiter", hat sich schon in Kindheitstagen für das Leben nach dem Tod interessiert. Er erforscht, wie uns die Natur zu Staub zerfallen lässt, und nimmt uns mit der Faszination des Forschers die Angst vor dem Tod. Ein Gespräch über das faszinierende Leben im Sarg. Eine Langfassung des Gesprächs finden Sie in der soeben gestarteten vierten Staffel des Podcasts.

Falter: Herr Professor, gehen Sie gerne auf Friedhöfe?

Christian Reiter: Ja, sie haben mich schon in Kindestagen fasziniert. Meine Urgroßmutter, die sich liebevoll um mich kümmerte, hat die Ansicht vertreten, kleine Kinder gehören an die frische Luft. Und wo gab es im Wien der Nachkriegsjahre noch frische Luft? Auf den Friedhöfen! Da waren Gräber zu putzen, Kerzerln anzuzünden, Blumen hinzustellen. Ich habe zu Friedhöfen eine sehr positive und versöhnliche Beziehung aufgebaut.

War das nicht schrecklich langweilig?

Reiter: Nein, meine "Uma" hat mir immer Geschichten über die verstorbenen Verwandten erzählt und mir all die Tanten dadurch sehr nahe gebracht. Und so bin ich als Kind oft mit Matchbox-Autos am Rand solcher Grabplatten gelungert, habe meine Gefährte an den geschwungenen Grüften auf-und abfahren lassen und mir vorgestellt, wie die Verwandten da unten in den Grüften und Gräbern aussehen.

Wie haben Sie sich die Toten vorgestellt?

Reiter: Wie Schneewittchen im gläsernen Sarg. Schon als Kind habe ich mich gefragt: Was passiert da unten eigentlich? Mich hat diese Frage auch als Wissenschaftler nicht losgelassen.

Heute wissen Sie es en détail. Klären sie uns über die Natur des Todes auf?!

Reiter: Wir müssen zunächst einmal zwischen Gruft-und Erdbestattungen unterscheiden. Eine Gruft ist ein betonierter Schacht, in den mit Holz verkleidete Särge hinuntergelassen werden, darin liegen Metallsärge, in die der Leichnam eingelötet wird ...

wie eine Sardine.

Reiter: Ja, luftdicht und ohne Kontakt mit dem Erdreich. Wir kennen das aus den berühmten Gruften, etwa der Kapuzinergruft in Wien. Der Tote hat nur Kontakt mit seiner eigenen Bakterien-und Pilzbesiedelung, er fault sehr langsam, mitunter finden wir exzellent erhaltene Körper. Im Gegensatz dazu haben wir die Erdbestattung. Wenn die Erde über dem Holzsarg feucht wird, nimmt sie massiv an Wasser und Gewicht zu. Spätestens nach dem zweiten Winter bricht der Deckel des Sarges ein und es kommt zum innigen Kontakt zwischen uns und der Erde.

Staub zu Staub. Sie formulieren das sehr tröstlich.

Reiter: Die Natur nimmt uns wieder auf, wir kehren zurück. Und dann beginnen nicht nur die Bakterien oder die Mikroorganismen aus dem Inneren der Leiche an der Zerstörung des Leichnams Anteil zu nehmen, sondern auch die Mikroorganismen des umgebenden Erdreichs.

Mit "inneren Bakterien" meinen Sie das Mikrobiom, also die Darmbakterien, die im Menschen vorhanden sind?

Reiter: Ja. Vor unserer Geburt sind wir in der Fruchtblase unserer Mutter steril. Wenn wir im Fruchtwasser schwimmen, haben wir keinen Kontakt zu Mikroorganismen. Aber schon in dem Moment, wo wir vaginal geboren werden, nehmen wir Mikroorganismen aus der Vaginalfauna der Mutter auf - an der Haut, vielleicht auch in den Gesichtsöffnungen -, es erfolgt die erste bakterielle Besiedelung. Beim Stillen nehmen wir dann die Mikroorganismen der Haut der Mutter auf. So besiedeln wir unseren Verdauungstrakt. Je älter wir werden, desto größer ist das bunte Bouquet an Mikroorganismen, die mit unserem Immunsystem in einem Gleichklang stehen sollten. Es entsteht eine Symbiose zwischen dem Wirtsorganismus und seinem Mikrobiom im Verdauungstrakt. Und solange der Organismus lebt, leben die beiden in einer Koexistenz.

Gehen wir chronologisch vor: Was passiert in einem Sarg, wenn der Tote hineingelegt wird?

Reiter: Das Erdgrab ist zunächst einmal eine feuchte Kammer, eine Art Kühlschrank. Es herrscht dort eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber es ist kühl. Die Bakterien wachsen und besiedeln den Leichnam vom Darm aus. Sie treten über die Darmwand in das Blutgefäßsystem ein.

Wie gelingt ihnen das?

Reiter: Darmbakterien haben spermienartige Geißeln, mit denen sie sich fortbewegen können. Sie klettern aus dem Darm in das Blutgefäßsystem und nützen das Röhrensystem der Blutgefäße, um sich in diesen an alle Stellen des Körpers auszubreiten.

Das bedeutet, ein Sarg ist voll des Lebens?

Reiter: Ja, da lebt's im Grab. Langsam besiedeln die Darmbakterien den gesamten Organismus und verstoffwechseln unseren Körper. Je wärmer es ist, desto schneller. In einer Gruft wird der Sauerstoff allerdings sehr schnell aufgebraucht. Da können eigentlich nur Bakterien weiter wachsen, denen Sauerstoff nicht bedeutend ist. Sie fermentieren -zum Teil auch mit Pilzen, also Hefepilzen -den Organismus.

Wie kann man sich das vorstellen?

Reiter: Meinen Studenten habe ich immer erklärt, dass ein Leichnam unter Luftmangel ein bisschen an die Sauerkraut-oder an die Silofutterherstellung erinnert. Denn auch hier wird ein Substrat durch Mikroorganismen unter Sauerstoffabschluss fermentiert. Ein frisches Kraut, das man einsalzt und im Bottich aufhebt, riecht nach gar nichts, außer nach Kraut vielleicht. Aber in dem Moment, wo die Fermentierung fortschreitet, entstehen entsprechende Stoffwechselprodukte dieser Mikroorganismen, und dann beginnt dieses Substrat zu riechen.

Wonach riechen wir?

Reiter: Es riecht jeder Mensch ein bisschen anders. Je nach Mikrobiom und je nachdem, was diesen Mikroorganismen als Substrat angeboten wird. Ein fettleibiger Mensch bietet den Bakterien relativ viele Fettsäuren. Ich erlaube mir einen Vergleich: Ein frischer Käse, der riecht nach gar nichts. Aber wenn Sie etwa einen Camembert längere Zeit lagern und die Mikroorganismen das Fett und das Eiweiß abbauen, dann wird der harte Camembert plötzlich innen weich und flüssig. Warum? Weil die Fettsäuren durch die Bakterien und ihren Stoffwechsel kürzer werden. Fettsäuren sind langkettige Kohlenstoffverbindungen, und die Bakterien schneiden sich immer ein Scheiberl runter. Je kürzer eine Fettsäure wird, desto dünnflüssiger wird sie.

Die Wissenschaft hat sich mit der Verwandlung des bestatteten Menschen im Grab relativ spät beschäftigt und Erzählungen über das Leben nach dem Tod den Religionen überlassen. Es war ein Tabu. Warum?

Reiter: Die erste wissenschaftliche Untersuchung über den Verlauf des Abbaus eines menschlichen Körpers im Grab stammt im Prinzip aus dem 19. Jahrhundert. Die Religionen hielten lange dagegen. Davor kannte man natürlich auch schon Leichen, aber eher jene, die an der Oberfläche verwesten, etwa auf Schlachtfeldern. Da geht es etwa achtmal schneller. Insekten und andere Tiere erledigen das sehr schnell.

Viele Menschen lassen sich verbrennen, weil sie nicht "von den Würmern" gefressen werden wollen. Verstehen Sie das?

Reiter: Man muss keine Angst vor Würmern haben. Das, was wir als die sogenannten "Würmer" bezeichnen, sind Verwandte der Regenwürmer. Die sind nicht so sehr erpicht auf Leichen. Sie bewegen sich zwar schon auch im Erdreich und werden auch ein bisschen von diesem nährstoffreichen Substrat mit der Erde aufnehmen, aber im Prinzip hat ein Regenwurm keine besondere Beziehung zu Leichen. Auch Kompostwürmer ernähren sich vegetarisch, sie lieben verrottendes Pflanzenmaterial. Die Würmer, die einen fressen, sind in Wirklichkeit die Maden der Fliegen, die an der Oberfläche den Leichnam besiedeln. Doch an der Oberfläche verwesen wir ja in der Regel nicht.

Im Sarg gibt es also gar keine Würmer? Reiter: Nein, nur wenn auf dem Toten bereits Fliegeneier drauf sind. Aber sie sterben aufgrund des Sauerstoffmangels irgendwann in diesem Sarg ab.

Wie steht es um die Pilze, die ihre Körper über potenzielle Nahrung drüberstülpen und durch ihr Myzel alles verdauen können?

Reiter: Wir Gerichtsmediziner untersuchen immer wieder Verstorbene, die an feuchten Stellen gefunden werden. Pilze, die an der Haut als Sporen vorhanden waren, beginnen diesen Leichnam zu verstoffwechseln. Sie vermehren sich, indem sie in der Haut des Verstorbenen ein Myzel bilden und blühen. An der Oberfläche entstehen dann, wie beim Camembert, meist weiße Schimmelflecken. Es gibt hier übrigens etwas sehr Interessantes zu beobachten: Dort, wo dieses Pilzmyzel in den Körper eindringt, beginnt der Körper zu mumifizieren. Die langen, dünnen Fäden des Myzels wirken wie ein Löschpapier und ziehen Feuchtigkeit aus der Haut an die Oberfläche. Ein Myzel ist ja ein riesiges Netzwerk an Fäden, der Hauptbestandteil des Pilzes. Das, was man im Wald sammelt, ist nur der Fruchtkörper, und den braucht der Pilz zur Fortpflanzung. Und noch etwas Spannendes ist zu berichten: Pilze produzieren, weil sie in natürlicher Konkurrenz zu den Bakterien stehen, Stoffe, die Bakterien in ihrem Wachstum hemmen.

So entdeckte der Mensch das Penizillin.

Reiter: Alexander Fleming, der seine Agarplatte (eine Petrischale, Anm.) zu entsorgen vergessen hatte, entdeckte nach einem Urlaub, dass dort ein Pilz gewachsen war, der das Bakterienwachstum gehemmt hatte. Eine bahnbrechende Erkenntnis, die Milliarden Menschen das Leben gerettet hat.

Wir würden gerne noch ein bisschen tiefer graben in den Gräbern. Bei einem Rundgang in der Gerichtsmedizin in der Sensengasse trafen wir auf einen Kollegen, der Knochen aus einem Massengrab in Sankt Pölten untersucht hat.

Reiter: Das ist ein faszinierendes Forschungsprojekt an der Gerichtsmedizin in Wien, es geht um ein Grab aus der Pestzeit. Die Forscherinnen und Forscher wollten wissen, wie weit sich die Pesterreger im Laufe der Jahrhunderte evolutiv verändert haben? Man kann Pesterreger aus den Knochen molekularbiologisch isolieren und deren DNA -also deren Genom -untersuchen und etwas über die Veränderungen dieser Erreger über die letzten Jahrhunderte sagen. In Pandemiezeiten eine wichtige Forschungsfrage.

Ist das gefährlich? Kann man sich da noch mit Pest infizieren?

Reiter: Nein, bei der Pest ist nach 200 Jahren Erdlagerung von einer Infektiosität nicht mehr auszugehen. Aber es gibt schon Erreger, wie zum Beispiel den Milzbrand, die gefährlich sind. Man kann sich mit dessen Sporen infizieren, daher müssen Archäologen schon auch aufpassen. Die Wahrscheinlichkeit, sich an alten Leichen zu infizieren, ist trotzdem äußerst gering. Wir wissen zum Beispiel aus Versuchen, dass Fliegenmaden, die infektiöses Material einer Leiche fressen, nach der Passage des Materials durch den Verdauungstrakt keine Bakterien mehr ausscheiden. Die Natur schafft es, die Mikroorganismen wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Die Natur gegenreguliert in dem Moment, wo das Individuum stirbt, und stellt wieder Gleichgewicht her.

Spielen menschliche Leichen eine Rolle im Ökosystem?

Reiter: Die Biomasse toter Menschen ist nicht unerheblich. Aber wenn sie unter die Erde kommen, haben sie weniger Einfluss auf die Lebenswelt über der Erde. Wenn man zum Beispiel zu Katastrophen gerufen wird, wie ich seinerzeit beim Tsunami in Thailand 2004, wo hunderte Leichen auf engstem Raum gelagert werden, erlebt die Insektenwelt kurzfristig einen Hype. Das hat einen kurzen, aber erheblichen Einfluss auf das Ökosystem.

Das heißt, es gibt so etwas wie eine CO2 Bilanz von Toten?

Reiter: Ja. Das Verrotten an der Oberfläche führt selbstverständlich zu einer relativ starken CO2-Belastung, während die langsame Umwandlung in Biomasse unter der Erde einen wesentlich ökologischeren Verlauf eines Organismus darstellt. Am schädlichsten ist übrigens das modern gewordene Kremieren. Der Energieaufwand, der erforderlich ist, um einen Leichnam zu kremieren, ist enorm. Die Gasmengen, die verbraucht werden, um ein einziges Individuum zu kremieren, sind unverantwortlich in Zeiten wie diesen. Sie brauchen mindestens eine Stunde bei rund 1000 Grad Celsius, um einen menschlichen Körper, der ja zu 70 Prozent aus Wasser besteht, zu verbrennen. Rund 50 Liter Wasser zu verdampfen ist schon ein enormer Energieaufwand.

Jemand, der auch nach dem Tod ökologisch leben will, lässt sich also nicht verbrennen, sondern legt sich unter die Erde. Dort ist der CO2-Ausstoß am geringsten, dort wird er verstoffwechselt, dort lebt 's munter im Sarg.

Reiter: Ja, und es können immer wieder von oben neue Individuen kommen. Während in einer Gruft -ein Schacht ist reine Bodenversiegelung -der Zerfallsprozess viele, viele Jahre dauert. Gruftbestattung ist also Oberflächenvergeudung, während Erdbestattung ökologisch wäre und die Artenvielfalt bereichert. Prinz Eugen, der berühmte Feldherr, hat einmal gesagt, er glaubt, dass Schlachten eigentlich nur dazu dienen, damit sich Insekten fortpflanzen können.

Die Mumie riecht nach Salami

Florian Klenk in FALTER 33/2024 vom 14.08.2024 (S. 34)

Es ist ein trüber Herbstmorgen, Christian Reiter erwartet mich diesmal nicht in seinem Studierzimmer, sondern an der Adresse Sensengasse 2, seinem früheren Arbeitsplatz. Er wird mich frühmorgens durch die Seziersäle und die gerichtsmedizinische Sammlung führen. Hier züchtete er Fliegenlarven, hier sezierte er zirka 10.000 Menschen, um zu klären, ob sie eines natürlichen Todes starben oder aufgrund von "Fremdverschulden".

Das Institut für Gerichtsmedizin residiert neben dem ehemaligen k. k. Garnisonsspital, links und rechts stehen zwei Anbauten aus den Sechzigerjahren. Als ich vor fast einem Vierteljahrhundert das letzte Mal die Seziersäle betreten habe, um mit Reiter eine Radiosendung aufzunehmen, stank es hier nach Verwesung und Tod. Das Leichenhaus, sagte Reiter damals sarkastisch, "ist schon ein bisserl abgelebt". Das war eine Untertreibung. Es war in einem desaströsen Zustand, kaputtgespart, die Leichen lagen nackt am Gang herum.

Das ist heute Geschichte. Das Institut ist renoviert. So wie der Campus des Alten Allgemeinen Krankenhauses, an dessen Ende die Gerichtsmedizin untergebracht ist. Und so wie der Narrenturm, der über Jahrzehnte vor sich hin moderte. Gerichtsmedizin, AKH und Narrenturm sind nur ein paar Gebäude eines einst nahezu revolutionärmodernen Spitalsbezirks, erbaut unter dem Habsburgerkaiser Joseph II.

Zwischen der Spitalgasse, der Lazarettgasse und der Sensengasse schuf der aufgeklärte Monarch ein Zentrum der modernen Medizin. Große Reformer, wie der 1745 geborene Johann Peter Frank, begründeten die "medizinische Polizey", ein öffentliches Gesundheitswesen und eine Sozialmedizin, die die Armut als die "tödlichste Krankheit der Welt" erkannte. Hier forschten die Mediziner der Wiener Moderne, die Straßen ringsum tragen ihre Namen. Hier führten aber auch Nazi-Ärzte Experimente an jenen Menschen durch, die sie als "erbbiologisch minderwertig" klassifizierten.

Reiter forschte hier nicht nur im Auftrag der Wissenschaft oder der Medizin über den Tod, er untersuchte auch Knochen und Schädel von Menschen, die schon lange gestorben waren, die er enterdigte, die er aus Grüften holte oder die - auch das kam vor - einfach gestohlen wurden, so wie Mary Vetsera, die Geliebte des Thronfolgers Rudolf.

Adelige, Komponisten, Pfarrer, mehr oder weniger berühmte Menschen, die die Geschichte der Stadt und des Landes prägten, lagen hier auf dem Tisch -zumindest lagen ihre Reliquien unter Reiters Mikroskop: Paracelsus, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert oder Ötzi, der Mann aus dem Eis. Auch dessen Hintern hat Reiter untersucht. Für zwei Stunden ist Reiter mein Führer durch dieses Totenreich, in dem jeder von uns am nächsten Tag auf dem Tisch liegen könnte. Einige, die hierherkamen, haben das Haus nie wieder verlassen, manche von ihnen landeten in Teilen in der Sammlung des Gerichtsmedizinischen Instituts.

Etwa das Präparat Nummer 10. "Es wurde beim Abmähen eines Getreidefeldes vollkommen vertrocknet aufgefunden", erklärt Christian Reiter. Wir stehen vor einer spindeldürren, kleingewachsenen Frau im Erwachsenenalter, der Kopf reicht uns gerade einmal bis zu den Schultern, "verstorben zwischen den Jahren 1850 bis 1870, genau lässt sich das nicht rekonstruieren".

Sie war außerhalb der Stadtmauern Wiens aufgefunden worden, dort, wo einst der Pulverturm stand und heute die besseren Wiener Viertel liegen. Der Pulverturm, verrät die Stadtchronik, ist 1779 "bei einer Explosion in die Luft geflogen, als hätte man zu gleicher Zeit tausend Kanonen abgefeuert". 92 Menschen mussten sterben, rund um den zerstörten Bezirk wuchs eine Gstettn, und in der Grünfläche fand man rund 100 Jahre später die Mumie dieser kleinen Frau.

Kein Tier hat an ihr genagt, kein Insekt hat sie bis heute zersetzt, sie muss sofort - wohl im Winter -ausgetrocknet sein. Und weil diese kleine Frau so anmutig war und ihre Identität nie geklärt wurde, stellte man sie in die gerichtsmedizinische Sammlung. Wie eine Statue bewacht sie das Museum über dem ehemaligen Hörsaal des Anatomischen Institutes des k.k. Garnisonsspitals, den Blick nach unten gerichtet, den Mund geöffnet, das lange dünne Haar trägt sie offen.

Mediziner verwandelten ihren Körper in ein Präparat, schnitten ihn mittels Vertikalschnitt auf, klammerten die Hälften mit einem Scharnier zusammen -"wir können sie aufklappen", erklärt Christian Reiter und öffnet die Mumie wie ein dreidimensionales anatomisches Lehrbuch. Man sieht dann ihre Wirbelsäule und vertrocknete Eingeweide, sieht in das Innere ihres Schädels. Es sind Einblicke, die vor 150 Jahren selten waren. Reiter sagt: "Und dann ist da noch etwas ..."

Während des Sommers, wenn das Sonnenlicht die Fenster des meterhohen Saales flutet, bildet sich unter den Füßen der kleinen Frau eine kleine Lacke, so, als ob sie schwitzte. "Riechen Sie es?", fragt Reiter und nähert sich mit der Nase dem Körper, "sie riecht ein bisschen nach Salami." Das sei nichts Ungewöhnliches. Mumien seien im Grunde Fleisch, dem man Flüssigkeit entzogen habe. "Wie Speck?", frage ich. "Ja", erklärt Reiter, wenn man früher am Land "in der Selch oder in der Speis Rauchfleisch aufgehängt hat, dann hat es auch geschwitzt."

Nummer 10 ist eines von 2500 Präparaten, die hier im Institut Sensengasse 2 verwahrt sind. Gerhard Roth, der Schriftsteller, bemerkte in seiner Reportage über dieses Museum, hier seien "wie auf einer Bühne Tragödien von Verbrechen, Verrat, Einsamkeit, Verzweiflung, Eifersucht und Hass" zu sehen. Man kann es anders betrachten: Der Saal ist nicht nur die Dokumentation des Bösen, sondern auch das Reich der Aufklärung. Es ist die älteste und bedeutendste gerichtsmedizinische Studiensammlung der Welt.

Man betritt diesen für die Öffentlichkeit unzugänglichen Saal durch eine unscheinbare Tür, von ihr führen links und rechts zwei Treppen ins Totenreich hinab, am Rande der Stufen stehen die Skelette von Hingerichteten neben jenen von Mordopfern, Kriegstote sind hier zu sehen und Wasserleichen, sogenannte Fettwachsleichen. Sie stecken noch in ihren alten Lederstiefeln. Das Museum, sagt Reiter, sei die "Bibliothek von Alexandria im Fachgebiet Gerichtsmedizin". Jedes Exponat ist ein Buch, das der Tod geschrieben hat, um den Lebenden zu helfen.

Die Seiten, die hier aufgeschlagen werden, bestünden, so schreibt Ernst Hausner in einem Bildband zu dem Museum, "zumeist aus Fleisch und Blut, sie präsentieren die Resultate von Taten und Tatwerkzeugen, herbeigeführten oder schicksalhaften Ereignissen, sie zeigen (in Teilen) vor allem die Betroffenen". Die Täter, so bemerkt er, bleiben trotz all der Realität ihres Wirkens "zuerst ins Unsichtbare entrückt".

In fünf Reihen sind hier Glaskästen aufgestellt, in denen Gerichtsmediziner die Asservate nach einzelnen Kapiteln gerichtsmedizinischer Lehrbücher geordnet haben. Hier ruhen "Knochenpräparate, Trockenpräparate, Feuchtpräparate, Korrosionspräparate, Injektionspräparate, Aufhellungspräparate und Moulagen, Modellplastiken und Gipsabformungen". Daneben bewachen groteske Fettwachsleichen, mumifizierte Kinder, eingetrocknete Tiere oder sogar Schrumpfköpfe -"der Zwidere" und "der Gmiatliche", wie Reiter sie nennt -dieses Totenreich, bestehend aus den Einzelteilen von Mitmenschen.

Es ist völlig ruhig in diesem Saal, bis auf ein gespenstisches Knacken, das durch das "arbeitende Holz" der Balken des Hörsaals verursacht wird, wie Professor Reiter erklärt. Es durchbricht die Stille, die auch dem Respekt vor den Toten geschuldet ist. Neben den Mumien und den in Formalin gelegten Körperteilen ruhen hier Dutzende Köpfe, die von Verbrechern eingeschlagen worden waren, aber mit Drähten wieder kunstvoll zusammengesetzt wurden, damit Studenten an ihnen lernen konnten. Sie seien "mazeriert" worden, sagt Reiter, ausgekocht und als Trockenpräparate verwahrt.

Und später "sind sie zwar identifiziert, aber nicht mehr bestattet worden". So fanden sie hier ihre ewige Ruhe.

Welchem Zweck dienen diese Präparate heute?"Wozu brauchen wir sie?", frage ich Reiter, während wir von der Eisentreppe auf diese Sammlung hinabschauen. Das Museum archiviert eine Kulturgeschichte der Not und des Verbrechens, führt Reiter aus. Es dokumentiere die Leidensgeschichten der Opfer, nicht selten armer Frauen und ihrer Kinder. Es gebe Fälle, die man heute im Seziersaal nicht mehr sehen und schon gar nicht als museale Präparate aufheben könne: die Fettwachsleiche in den Stiefeln etwa. Sie sei nach vielen Jahren im Museum eines Tages von Käferlarven befallen worden. Man habe sie bedampft und von Ungeziefer befreit, denn "wo gibt es so etwas noch zu sehen?"

Die Auszubildenden könnten hier Todesursachen sehen, die es Gott sei Dank nicht mehr zu beklagen gebe. Wenn sich ein junger Gerichtsmediziner über das gesamte Spektrum der Todesarten informieren möchte, auch historischer Mordmethoden, "dann hat er hier die Möglichkeit, anhand der Präparate diese Wissenslücken zu füllen". Man könne hier "im Wortsinn etwas, was man noch nicht kennt, begreifen, angreifen, anschauen".

Bedächtig und mit dem notwendigen Ernst schreiten wir zwischen den Glasvitrinen, die auf mich wie Glassärge eines kleinen Friedhofs wirken. Sie sind allerdings nicht mit den Namen der Verstorbenen beschriftet, sondern erzählen von der Fantasie und der Mordlust des Menschen. "Verbrennung mit Schwefelsäure, Eifersuchtsattentat des Gatten, verstorben nach acht Tagen", lese ich auf einem Asservat. Man sehe hier die Hautveränderungen an der Brustkorbvorderseite einer Frau, sagt Reiter, die "Säure-Abrinnspuren". Daneben ein paar Regale mit "Verätzungen der oberen Verdauungswege".

Früher, erklärt Reiter, lagerten in den Küchen unter der Abwasch alle möglichen Substanzen, die man im Haushalt gebraucht hat, etwa Salzsäure oder Natronlauge. Hausfrauen, die aus dem Leben scheiden wollten, "es aber nicht übers Herz brachten, sich zu erhängen", tranken von der Säure und starben einen qualvollen Tod. Reiter zeigt nun auf Leberpräparate, die Spuren von Phosphorvergiftungen dokumentieren. Wieder eine Todesart, die es heute nicht mehr zu sehen gebe, erzählt Reiter und berichtet von einem Stubenmädchen, das "ungewollt schwanger geworden ist und ein paar Schachterln Zündhölzer in einem Reinderl am Herd erwärmt" habe, um den Phosphor zu schmelzen und diesen als Abtreibungsmittel zu trinken. Die Organe sind handwerklich kunstvoll arrangiert, mit dünnen, unsichtbaren Schnüren aufgespannt wirken sie, als würden sie in den Glaszylindern schweben.

In den unteren Reihen der Regale sind sogar tätowierte Hodensäcke und Penisse ausgestellt, offenbar haben die Gerichtsmediziner früher Interesse an den guten Stücken gefunden. Ich lese später in Hausners Bildband nach, dass man von manchen Toten offenbar noch bis in die Siebzigerjahre Präparate anfertigte. Die Akte eines in Alkohol gelegten Geschlechtsteils vermerkt: "1951, gestorben an Schädelbruch, Verkehrsunfall. Fahrerflucht."

Noch 1976 schnitt man einem Toten den Penis samt Hodensack ab und konservierte ihn, offenbar weil er einen "an der Vorhaut befestigten Schweinsborstenanhänger" trug, ein Piercing, das allem Anschein nach damals als Kuriosum galt. Der Mann sei durch Schüsse schwer verletzt worden und starb im Spital. "Nur für meinen Schatz Kathy","Nur für Damen" ist auf konservierten Häuten zu lesen.

All die Ornamente, Blumen, Heiligenbilder und Widmungen erinnern Reiter an "naive Bauernmalerei", an "Hinterglasmalerei", an "gestickte Deckerln mit Kreuzstich". Gerichtsmediziner seien "große Fans des Tätowierens, weil es dadurch wesentlich leichter ist, unbekannte Leichen zu identifizieren". Für einen Gerichtsmediziner seien Tätowierungen daher etwas Feines, sie erleichtern die Arbeit. Und natürlich waren sie einst etwas Seltenes, aber auch etwas Schönes, das man nicht so einfach wieder in den Sarg legen wollte.

Wir gehen von einer Vitrine zur nächsten, Neugier vertreibt das anfängliche Grausen. Ich studiere und notiere die Beschriftungen der menschlichen Körperteile, weil sie auch Aufschluss geben über das Schicksalhafte, aber auch das Grausame unserer menschlichen Existenz. "Zerreißung des Herzens durch Sturz aus dem zweiten Stock", "sexuell motivierte Bisswunden bei Lustmord","abgebissener Daumen","Schleifspuren am Schuhwerk und an den bloß gelegten Knochen eines Fußes durch Treiben in der Donau","nach dem Tode vom eigenen Hund angenagt","Fruchtabtreibung". Es sind jene Menschen, die am Vortag nicht wussten, was ihnen tags darauf widerfahren wird. Jeder von uns könnte hier ausgestellt sein, wäre er vor mehr als 50 Jahren gestorben.

Wir halten bei zwei Kindern, die am Dachboden entsorgt und von Nagern angebissen wurden; sie liegen in der Vitrine, die den Tod von Kindern und Säuglingen dokumentiert. Armut, medizinische Unterversorgung und wohl auch Scham hat den hier ausgestellten Babys das kurze Leben gekostet. "Kindsmord durch Erdrosseln","Kindsmord durch Halsdurchschneiden","Kindsmord durch Erschlagen" und "Kindsmord durch Faustschlag".

Reiter hebt ganz vorsichtig diesen einen kleinen Totenkopf aus dem Regal, er ist dünn wie Papier: "Wir wissen, wie eingeschlagene Schädel bei Erwachsenen ausschauen. Aber wir wissen aus der täglichen Erfahrung wenig, wie es aussieht, wenn ein erwachsener Mensch auf den Schädel eines fünf Monate alten Kindes mit der Faust schlägt." Hier können wir es studieren.

Nur ein paar Schritte weiter zwei "verblindete" Kästen, in ihnen lagert die sogenannte "Systematische Sammlung verschiedener Hymenalformen". Erst vor einigen Jahren wurden diese Schränke mit weißen Folien blickdicht gemacht. Während die männlichen Gemächte in den unteren Regalreihen wie Kunstwerke ausgestellt werden, sind die weiblichen Organe schamhaft versteckt.

Wir lassen den Kasten verschlossen, aber ich erinnere mich noch an den Besuch aus Studententagen: Die Genitalien waren wie seltene Schmetterlinge aufgespannt. Die Sammlung irritierte schon damals. Reiter erklärt, die Gerichtsmedizin habe bis in die Achtzigerjahre von der Justiz die Aufgabe übertragen bekommen, nach Sexualdelikten den "Zustand der Jungfräulichkeit" zu untersuchen. Schon damals, erzählt er, sei dieser Auftrag den Ärzten zutiefst zuwider gewesen. "Wir haben wieder eine Defloration. Die Polizei kommt mit dem Opfer in einer halben Stunde", hieß es, "und viele Kollegen haben sich mit einem dicken Buch am Klo eingesperrt und waren längere Zeit nicht greifbar."

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts seien "nicht deflorierte und deflorierte Hymen" bei Obduktionen "rausgeschnitten und aufgespannt" worden, um Gerichtsmediziner dadurch auszubilden, Vergewaltigungen aufzuklären. Mit der DNA-Methode sei dieser Befundbereich obsolet geworden, sagt Reiter, "aber jetzt haben wir zwei Kästen mit diesen Präparaten und fangen nichts mehr damit an, weil wir sie nicht brauchen". Umgekehrt seien sie "ein Zeichen ihrer Zeit, ein Kulturdenkmal, das wir aufbewahren müssen". Als Mahnmal einer patriarchalgewalttätigen Gesellschaft und einer Justiz, die von dieser geprägt war.

Wir kommen an der Totenmaske von Luigi Lucheni vorbei, dem Hilfsarbeiter und Anarchisten, der im Alter von 26 Jahren Elisabeth, die Kaiserin von Österreich, mit einer Feile erstach. Daneben befindet sich der Kasten mit den "Stich-und Schnittverletzungen". Wien besitze "die größte Sammlung von Schädeln nach Selbstmord durch Erhacken", klärt Reiter auf und deutet auf ein Asservat: "Wir sehen, dass hier sicherlich hunderte Male auf den Kopf geschlagen wurde, so lange, bis der Knochen so zertrümmert war." Selbstmord durch Erhacken sei fast immer mit Schizophrenie kombiniert.

Die Beschriftungen der Totenschädel in den Glasvitrinen lauten folgendermaßen: "Zahlreiche Hiebe mit Bügeleisen", "Mit einer Holzhacke erschlagen","Hiebe mit Steinklopfer","Spatenhiebe","von der Dampftramway überfahren","mit Maurerhammer erschlagen","Hiebe mit Schmiedehammer","mit einem Holzprügel erschlagen". Zwei nebeneinander ruhende Schädel tragen rosa Zahnprothesen. "Sohn erschlug seine beiden Eltern mit einem 2 Kilo Gewicht." Ob das Ehepaar je damit gerechnet hat, hier in dieser Form die letzte Ruhe zu finden? Reiter sagt: "Damals wurden diese Köpfe auf richterlichen Beschluss als Beweismittel für den Prozess abgetrennt, ausgekocht, aufgehoben und dann nicht mehr bestattet. Hier im Museum haben sie ihre letzte, auch bedeutungsvolle Ruhestätte gefunden."

Wir gehen weiter. Christian Reiter zeigt auf ein offenes Regal: "Dieser Kasten umfasst den Themenkreis Mumifizierung." Ägyptische Köpfe schauen uns mit zornig aufgerissenen Mündern an. Kein Wunder, angesichts des Frevels der Nachwelt. Apotheker aus ganz Europa beauftragten Grabräuber, Mumienschädel zu exportieren. Warum? Reiter holt aus. Ägyptische Mumien seien nicht nur mit Natron eingesalzen, sondern auch mit Erdpech konserviert worden. Die Hirne seien entfernt, die Köpfe mit "Mum" gefüllt worden. Mum ist Erdpech, Bitumen.

Apotheker verarbeiteten es zu Zugsalbe, wenn sich Menschen einen Schiefer eingezogen hatten, aber auch als Medikament bei Durchfall. "Eine sehr archaische Medizin", sagt Reiter, aber "Mumia vera pulverisata" war begehrt. Immer wieder entdecke die Polizei Mumien oder mumifizierte Präparate auf Dachböden oder in Mülltonnen.

Reiter zieht nun ein mumifiziertes Bein aus dem Regal. Vor einigen Jahren wurde es in einer Mülltonne im Nobelbezirk Wien-Döbling gefunden. "Was sagen Sie dazu?", fragte ihn die Polizei. Reiter antwortete: "Es ist eindeutig eine untere Extremität, wobei die Proportionen nicht ganz passen." Fersenbein, eine Wachstumsfuge, kein erwachsenes Individuum. Ein Kleinwüchsiger? Ein Kind?

"Nein, dafür war der Fuß zu groß." Reiter entdeckte bei Röntgenuntersuchungen im Fuß auch noch Knöchelchen, die eigentlich dort nicht hingehören -sogenannte Sesambeine, kugelige, zusätzliche Knochenstrukturen, die der menschliche Fuß nicht kennt. "Dann bin ich mit diesen Röntgenbildern zu einem Veterinär gegangen und der sagte: ,Das ist der Fuß eines Bären.'" Eine Familie hatte Bärenschinken aus Slowenien importiert und nach dem Verzehr die Knochen weggeschmissen. "So kam der Hinterlauf des Bären in unseren Besitz."

Das Knacken im Gebälk hat aufgehört. Es ist wieder still in diesem Saal, in dem die Wissenschaft den Tod aufklärt und zugleich der Vergänglichkeit und der Verwesung trotzt. Aber nicht alles hier ist tot. Es gibt auch Leben. Speckkäfer würden sich hier "immer irgendwo durchwursteln" und die Mumien und Fettwachsleichen riechen. Sie alle stünden in Gefahr, dass sie aufgefressen werden. Mit einer Pyrethrumbombe habe man die Käfer deshalb hier "ausgegast". Wenn die Leichen hier kaputtgehen, sagt Reiter, "dann können wir uns ja nicht einfach auf dem Friedhof neue holen".