„Denken vergeht einem, wenn das Schicksal zuschlägt“

Georg Renöckl in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 34)

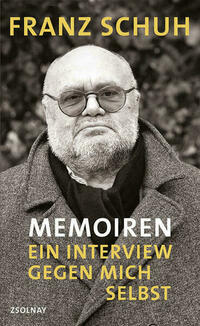

Schlecht, aber das bin ich gewöhnt“, antwortet Franz Schuh auf die Frage, wie es ihm gehe. Unbedacht hingeworfene Floskeln sollte man im Gespräch mit dem Autor, der sich selbst als Bewahrer der sprachlichen Tradition des Feuilletons sieht, besser meiden. Warum er dennoch den Small Talk dem Big Talk vorzieht, erklärt er in seinem neuen Buch und im Interview mit dem Falter.

Falter: Ich würde gern mit dem Sterben anfangen, Ihr Buch beginnt ja mit dem Tod von Peter Simonischek. Sie sind der Meinung, dass das Sterben in Würde an der Spitze der Bestenliste unserer Existenz stehen soll. Was heißt das?

Franz Schuh: Es gibt eine Chance, würdig zu sterben. Nämlich dann, wenn man kein Vorlaufen zum Tod erlebt, sondern irgendwann einmal mitten im Leben abdankt. Dieses Vorlaufen ist wie der Rest des Lebens: Man hetzt über die Hürden, bis man endlich ans Ende kommt. Die Gefahr ist groß, dass das Sterben mit all den Nöten verbunden ist, die der Arztroman in seinen Fernsehfassungen verschweigt. Die biologische Strafe, dass man am Leben war, kann sehr bitter und würdelos ausfallen. Wenn du mies abkratzt, dann hilft dir auch die tröstende Krankenschwester am Bett nicht.

Ist der assistierte Suizid, wie ihn Niki Glattauer gewählt hat, würdevoller?

Schuh: Nein, das ist Glattauers Versuch, sich über den Tod hinwegzuschwindeln: Man ist zwar nicht unsterblich, steht aber noch post mortem in der Zeitung. Man weiß schon vor dem Tod, was in der Nachwelt von einem überbleibt, weil man es ja selbst der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Aber es hat keinerlei Bedeutung, die irgendeine philosophische Qualität im Umgang mit dem Sterben haben kann.

Sie sehen das nicht wie etwa Seneca, für den der Tod die letzte große Freiheit war?

Schuh: Was ich sehe, ist, dass alle Glückslehren, alle Sterbenslehren, alle Lebenslehren nicht stimmen. Alle diese Lehren haben ihre Wahrheiten, aber sie sind nie ganz wahr. Es gilt Hans Blumenbergs Wendung vom „Absolutismus der Wirklichkeit“. Das heißt, du kannst nicht wirklich relativieren, was dein Geschick ausmacht, sondern du musst es ertragen, aushalten, und es wird immer irgendetwas dran sein, was dich am Ende überrascht und, wenn du kein Glück hast, hoffnungslos schmerzen wird.

Was bedeutet Hoffnung für Sie?

Schuh: Das ist eine der Elfer-Fragen im Einerseits-anderseits-Spiel. Die Hoffnung macht einerseits Sklaven aus uns. Hoffend ertragen wir auch, was hoffnungslos ist. Das Gewäsch von der Zuversicht, mit dem die Leute einander aufmuntern, einen Chor bildend, der im finsteren Wald pfeift – diese Zuversichtsrhetorik zeigt, dass die Leute keine wirkliche Hoffnung haben. Sie reden sich nur selbst gut zu. Anderseits sind Menschen Wesen der Sorge. Die Sorge darf uns nicht auffressen, ohne Hoffnung wären wir im Vorhinein verloren. Die Hoffnung ist sowohl ein belastendes, pseudo-euphorisierendes Element als auch eine existenzielle Notwendigkeit. Und dafür, wie man im eigenen Leben mit dieser Polarisierung auskommt, wünsche ich allen alles Gute.

Sie zitieren Thomas Bernhard, in dessen Roman „Alte Meister“ steht, angesichts des Todes eines geliebten Menschen sei die ganze Kunst sinnlos, aber auch Nietzsches Satz „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen“. Wie sehen Sie das?

Schuh: Die Bernhard’sche Variante ist in sich widersprüchlich, denn wo sagt er das? In „Alte Meister“, wo er in kunstvoller Art und Weise die Kunst bis zu einem gewissen Grad denunziert, aber gleichzeitig auch lobt, zum Beispiel, weil sich dieses eine Bild von dem historischen Kitsch im Kunsthistorischen Museum unterscheidet: Tintorettos „Weißbärtiger Mann“ bringt originär Menschliches zum Ausdruck. Es geht, hier stimmt die Phrase, dem Dichter um das originär Menschliche. Das heißt in vielen Fällen um den Tod, und in Bernhards Fall stets auch um den eigenen, um den autobiografischen Tod.

Hilft die Kunst dort, wo die Philosophie nicht hilft?

Schuh: Es gibt ein Gedächtnis, das die Literatur bietet. In Canettis Roman „Die Blendung“ können wir beobachten, wie es durch die Modernisierung zu einer Radikalisierung kommt. Und jetzt haben wir die Blendung als Lebensform: Man sieht, wie Trump beim Tisch sitzt – und der englische König neben ihm redet im Stehen vollkommen würdelos sich eine Welt zusammen, die am besten allein aus den USA und aus Großbritannien bestehen würde.

Um das kaputte Großbritannien dem Allermächtigsten schmackhaft zu machen, mag das einen rationalen Grund haben. Aber es ist eine geniale Inszenierung der verblendeten Existenzweise, die man aus Canettis „Blendung“ kennt: Da sitzt einer da, der hört sich den untertänigen König an. „Die Krone gebührt also mir“, denkt der aufmerksam Zuhörende. Noch nie hat es eine Situation gegeben, wo das blöde Wort „bauchgepinselt“ so wahrhaftig funktioniert wie in dieser Inszenierung des Welttheaterstücks: „Bei Königs zuhause.“ Wenn Begreifen hilft, dann begreift man vieles, wenn man die richtige Literatur zur Verfügung hat. Und Trump ist der klassische Hauptdarsteller, er ist wie König Ubu von Alfred Jarry, mit einer Wankelmütigkeit und einer Aggression stigmatisiert, die aus der Angst vor dem Machtverlust kommt. Überall sind ja Feinde, und die muss man überall bestrafen: I hate my opponents!

Sie verweisen auf viele kleine Schritte in Richtung Abschaffung der Demokratie.

Schuh: Jedenfalls gibt es eine Propaganda für das Abschaffen. Die sagt natürlich nicht, wir wollen die Demokratie abschaffen, sondern – so geschickt ist man mittlerweile schon – wir wollen ja nur die wahre Demokratie etablieren. Was diese Diktatur ausmacht, ist der Hass auf das Individuum als die Substanz einer Gesellschaft. Der Einzige und sein Eigentum nannte das Max Stirner. Jetzt will man dem Einzigen das Eigentum nehmen und in die Nation oder in Gott weiß was Übergreifendes einfügen. Der Einzelne zählt nur dann, wenn er als statistische Größe, bei der freien Wahl, die eigentliche Größe, also den Trump und die USA wählt. Das läuft unter „Demokratie“. Das Wort Demokratie, sagte Handke, könne er nicht mehr hören.

Sie zitieren Plato, Horaz, Kafka oder Brecht, deren Lektüre in den Schulen ja auch weitgehend abgeschafft wurde. Wo liegt das „eigentliche“ Problem der Bildung, wie Sie das nennen?

Schuh: Als Bildungsbegriff habe ich die Formulierung eines deutschen Wissenschaftlers übernommen: „Gebildet sein heißt tugendhaft sein und lebenstüchtig.“ Danach kann von Bildung nicht die Rede sein, wenn man den Ovid hersagen kann, aber keine Ahnung hat, wie man seine Bankgeschäfte verrichtet. Es ist aber gut, wenn man Plato, Kafka und diese einerseits überschätzte und anderseits verachtete humanistische Bildung kennt.

Wir sinken derzeit von einer halbwegs funktionierenden Zivilisation ab in die Barbarei. Bildung kann die Barbarei nicht auflösen, siehe den Heine zitierenden und geigespielenden Konzentrationslager-Kommandanten. Aber das Argument deckt auch zu, dass vielleicht doch Chancen der Sensibilisierung beim Publikum bestehen könnten, wenn die klassische Tradition Lehrstoff sein würde.

Horaz hat über nugae, also Nichtigkeiten, eine Satire verfasst, die Sie wiederum zu einem Lob des Badeschwamms inspiriert.

Schuh: Ich weiß nicht, wieso ich mir ausgerechnet dieses Gedicht von Horaz gemerkt habe. Es liegt wohl daran, dass wir – nicht zuletzt im Lateinunterricht – überfrachtet sind von Bedeutendem. Wir haben in unserem Kulturbetrieb eine Sucht nach dem Bedeutenden, was es auch ermöglicht, dass niederträchtige, ahnungslose Typen Weltgeschichte schreiben. Sie wissen, wie man Bedeutung simuliert. Karl Kraus hat das Bedeutende am Journalismus verspottet: „Feuilleton“ hieße auf einer Glatze Locken drehen. Ich nehme den Spott nicht mehr ernst, sondern als Handlungsanweisung, wie man ein Feuilleton gut machen soll: weg vom Bedeutenden und hin zum Badeschwamm. Die Modernisierung nimmt Fahrt auf: Ein Badeschwamm am Stiel war gestern. Jetzt gibt es Badeschwämme mit einem abschraubbaren Stiel und ich lobe die Menschheit dafür. Sogar mit solchen Alltagshürden wird der Mensch fertig, während er schon die Atombombe besitzt, um alles in die Luft zu sprengen. Das ist doch eine gute Aussicht.

Das klingt fast hoffnungsvoll, aber Hoffnung gibt es bei Ihnen nicht ohne ihre Gegenkräfte wie Enttäuschung und Verzweiflung.

Schuh: Mich interessieren Fragen der Balance. Es gibt einen Punkt, wo Skepsis in die Verzweiflung übergeht. Ich kann verzweifelt überhaupt keinen Gedanken mehr fassen, weil mich die Kraft des Gedankens, also auch eines skeptischen Umgangs mit dem Unerträglichen, verlassen hat. Diese Balance aus der Differenz von Skepsis und Verzweiflung ist im Zustand der Verzweiflung zu Ende. Es ist eine Negation jenes Denkvorgangs passiert, der einem Skeptiker noch die Welt erträglich macht, ohne dass er mit ihr einverstanden wäre. Wenn dieses Einverständnis letzten Endes total verloren geht, dann tritt so etwas ein wie Verzweiflung, wie sie wohl viele Menschen in der Geschichte erlebt haben.

In Ihrem Buch definieren Sie Frustration als „Erwartungsenttäuschung“, später drehen Sie das um und schreiben von Ihrer eigenen „Enttäuschungserwartung“. Ist das eine Definition von Grant: ein Schutz davor, enttäuscht zu werden?

Schuh: Der Grant schützt davor, dass man der Hoffnung auf den Leim geht. Der Grant kann eine sehr reaktionäre Haltung sein, aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen fürs Nicht-Einverstandensein. Wenn Bundeskanzler Gusenbauer, der in der Geschäftswelt seinen eigentlichen Sinn sieht und ihn verfehlt, sagt, „san do schon wieder so viele Leut’, die sudern“, dann hat er richtig verstanden, dass die ihn nicht wollen. Und sein Grant schützt ihn davor, es als eigenen Fehler zur Kenntnis nehmen zu müssen.

Wien gewinnt regelmäßig den ersten Platz im Ranking der unfreundlichsten Städte der Welt. Ich habe einmal mit dem Herrn Elmayer darüber gesprochen. Den schmerzt das, weil der Grant für ihn nichts anderes als fehlende Höflichkeit ist.

Schuh: Die Höflichkeit ist ein interessantes Phänomen. In der 68er-Revolution hat man alle Höflichkeiten als verlogen abgelehnt. Aber nur Deppen sagen einander die Wahrheit andauernd ins Gesicht. Ich schlage vor, die Wahrheit über seinen Nächsten stets hinter dessen Rücken zu sagen. Wenn er das Gleiche tut, hat man sich unter Umständen viel erspart. Aber sie ihm gleich ins Gesicht zu sagen – außer in entscheidenden moralischen und politischen Zusammenhängen –, dagegen bin ich sehr. Die Höflichkeit abzulehnen, weil sie unwahrhaftig wäre, auch da bin ich dagegen. Ich bin ja auch für den Small Talk und gegen den Big Talk.

Ein bisschen Big Talk aber noch zum Schluss. Am Ende Ihres Buches steht ein Essay über Krieg, Krise und den Zustand der Welt. Sie haben ihn nach den Terrorangriffen der Hamas geschrieben, und Sie nennen darin die Forderung, zu differenzieren, eine dumme Phrase. Ist das nicht das Einzige, was uns übrigbleibt: wenigstens zu versuchen, zu differenzieren?

Schuh: Zwischen Versuchen und Gelingen gibt es aber einen Unterschied. Kritik heißt, Unterschiede zu treffen, zu bewahren und entlang der Unterschiede zu argumentieren. Und das ist, wenn die Sache dramatisch wird, fast unmöglich. Das ist übrigens auch schon eine sehr alte Erkenntnis. Die griechische Tragödie hat das vorgeführt, und auch Shakespeare zum Beispiel im „König Lear“. Das Denken vergeht einem, wenn das Schicksal zuschlägt.

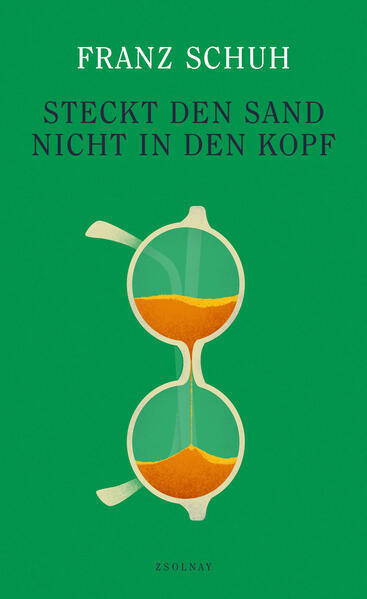

In Ihrem Buch geht es neben vielen Krisen auch um das unerbittliche Verrinnen der Zeit. Für die steht ja der Sand im Titel.

Schuh: Die Zeitlichkeit, in der wir uns bewegen, bedeutet für einen Essayisten, dass er mitschreibt. Und wenn er mitschreibt, liefert er sich zugleich der Vergänglichkeit aus. Dieses Ausliefern an die Vergänglichkeit ist ein Teil der Wahrhaftigkeit, die man erreichen kann. Im Augenblick existieren wir, aber irgendwann einmal nicht mehr. Es gibt viele Arten des Sterbens und nicht nur den Tod, sondern es sterben Hoffnungen, es sterben Menschen, deren Leben ein Teil des eigenen gewesen ist. Es ist vieles weg, was einmal da war. Der Schriftsteller schreibt mit und er vergeht mit dem, was er mitgeschrieben hat. Aber gleichzeitig ist das ein Zeugnis dafür, dass er wenigstens da gewesen ist.

Das ist schön.

Schuh: Ja, und bitte immer aufhören, wenn’s anfängt, schön zu werden.