" Zweifeln ist das Wichtigste"

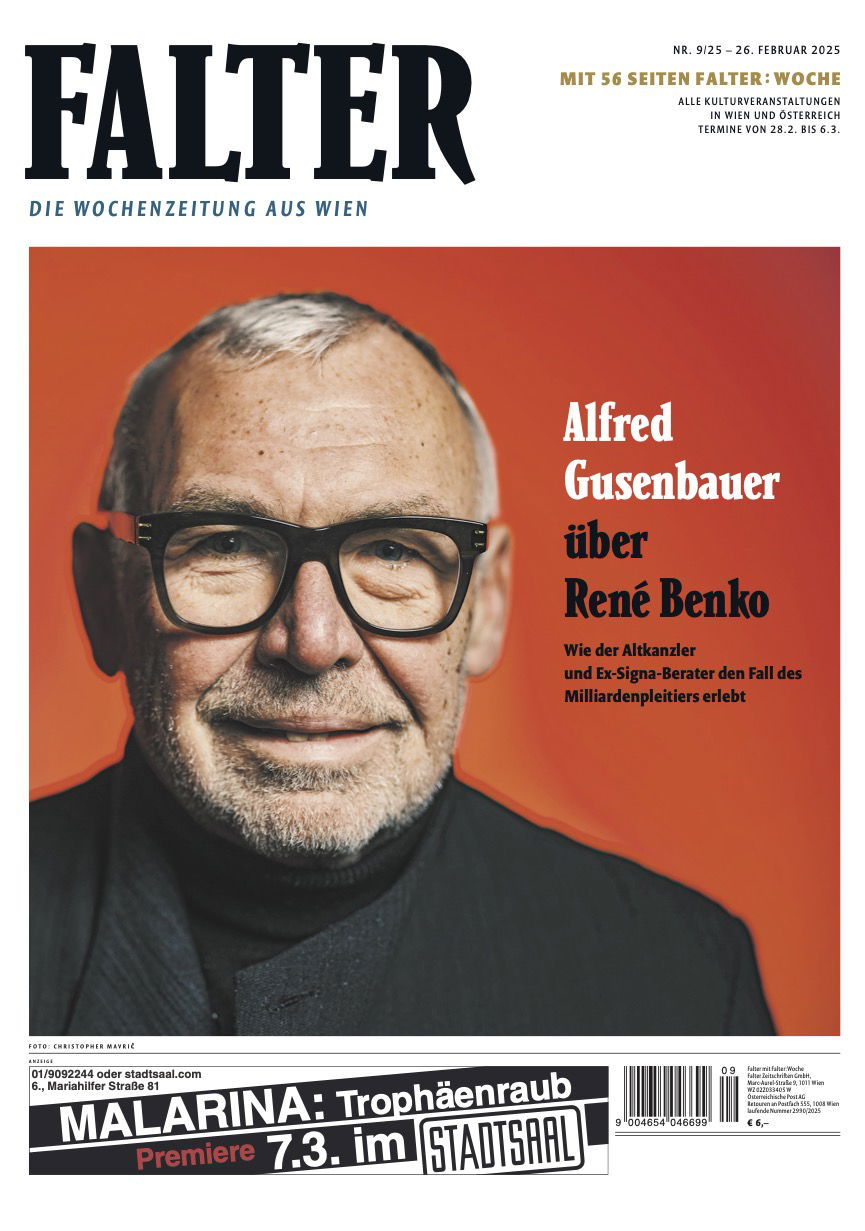

Matthias Dusini in FALTER 9/2025 vom 26.02.2025 (S. 31)

Es soll schneien. Tom Segev hörte in den Nachrichten von dem Wintereinbruch. In der für eine weiße Kristalldecke nicht gerüsteten Stadt bedeutet das Verkehrschaos, die Kinder aber jubeln. "Ich werde mit den Enkeln einen Schneemann bauen", sagt Segev am Telefon.

Segev ist so alt wie die neue Welt. Vor 80 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Vor 80 Jahren, am 1. März, wurde Segev in Jerusalem in eine Familie deutscher Flüchtlinge hineingeboren. Er gehört zur Gruppe der Neuen Historiker, die in den 1980er-Jahren in die Archive gingen, um eine kritische Geschichte des Zionismus zu recherchieren. Seine Dissertation schrieb er über KZ-Kommandanten.

Segev verfasste Biografien über den Staatsgründer David Ben-Gurion und den Wiener Publizisten Simon Wiesenthal, der versteckte NS-Kriegsverbrecher aufspürte. Zuletzt erschien das Erinnerungsbuch "Jerusalem Ecke Berlin", das anlässlich von Segevs 80. Geburtstag neu aufgelegt wird. Die ungewöhnliche Geschichte seiner Familie nimmt darin breiten Raum ein.

Falter: Herr Segev, Sie haben sich mit allen wichtigen historischen Ereignissen Israels beschäftigt. Werden Sie auch ein Buch über den 7. Oktober 2023 schreiben?

Tom Segev: Ein ernsthaftes Buch über den 7. Oktober kann man erst in 40 Jahren schreiben, wenn die Archive geöffnet werden. So haben wir Neuen Historiker es vor 40 Jahren gemacht. Wir hatten in Israel viel Ideologie und Mythologie, aber wenig Fakten. Die kamen erst, als wir die Akten lesen konnten. Mein persönlicher Eindruck ist, dass dieser bestialische Angriff der Hamas dazu geführt hat, dass unser Krieg mit den zu erwartenden Racheaktionen begonnen hat. Aber dann kam es rasch zur Vertreibung der Palästinenser aus dem Norden in den Süden von Gaza. Vielleicht mit der Hoffnung, dass wir sie so loswerden. Nur hat man vergessen, die Ägypter zu fragen, ob sie die Grenze öffnen werden.

Wie geht es Ihnen persönlich mit der Situation?

Segev: Ich bin sehr deprimiert. Der Terrorangriff der Hamas, die Verschleppung von Israelis, die teils in der Gefangenschaft ermordet wurden, und die Verwüstung von Ortschaften im Süden rechtfertigen aus meiner Sicht nicht die Massentötung von Zivilisten. Ich mag mir nicht vorstellen, wie viele Kinder unter den Zehntausenden getöteten Palästinensern sind. Ich fühle so etwas wie ein Schuldgefühl für das, was auch in meinem Namen passiert ist.

Was kann man aus dem 7. Oktober lernen?

Segev: Wie irrational dieser Konflikt ist. Er beruht auf Mythen und Gefühlen. Es ist ein Konflikt um Identitäten. Beide Völker definieren sich über das Land, und zwar das ganze Land. So gibt es keine Möglichkeit für einen Kompromiss. Segevs Eltern kamen aus Deutschland. Ricarda Meltzer war Fotografin, der Vater Heinz Schwerin Architekt. Nach der Machtübernahme sperrten die Nazis den überzeugten Kommunisten ein, 1935 gelang den beiden die Flucht nach Jerusalem. Erst als Erwachsener nannte sich der Sohn Thomas Schwerin Tom Segev.

Die Mutter brachte nach dem frühen Tod ihres Mannes 1948 die beiden Kinder durch einfache Jobs über die Runden. Später fand sie zu ihrer alten Profession zurück und stieg zur erfolgreichen Fotografin auf. Von Schwerin stammt etwa das ikonische Porträt der mit ihr befreundeten Philosophin Hannah Arendt. Der Neubeginn fiel ihr schwer. Als Kommunistin lehnte sie den zionistischen Nationalismus ab. Vor allem haderte sie mit ihrer Herkunft. Als blonde, nichtjüdische Deutsche fühlte sie sich in Israel nicht akzeptiert. Segev geht auf die Konflikte ein, die er mit der starken und streitbaren Mutter hatte.

Auch in Ihren persönlichen Erinnerungen bleiben Sie der Historiker, der jede Information hinterfragt. Warum?

Segev: Ich schreibe nur das, was ich mit Quellen belegen kann.

Sogar, wenn es Ihre eigene Mutter betrifft?

Segev: Ja, sie hat mir etwa immer wieder erzählt, dass mein Vater 1933 in Frankfurt aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen geflohen sei. Bis ich fast mit dem Studium fertig war, dachte ich das - und das machte mich recht stolz. Vielleicht hätte es sogar sein können, aber es war nicht so.

Wie dann?

Segev: Als ich zum ersten Mal in Frankfurt war, beschloss ich, das Lager zu suchen, und erfuhr, dass Sachsenhausen ein ganzer Stadtteil ist. Und als meine Mutter ihre Erinnerungen niederschrieb, war nicht mehr von einem Konzentrationslager die Rede, sondern vom Amtsgerichtsgefängnis im Stadtteil Sachsenhausen. Ich habe das nachgeprüft. Meine Mutter hasste es, dass ich ihre Angaben angezweifelt habe, und sie hörte daher auf, ihre Memoiren zu schreiben.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Segev: Mir tat das sehr leid. Ich werde die Szene nie vergessen, als ich ihr sagte: "So kann es nicht gewesen sein." Sie reagierte tief verletzt: "Ich sehe, du überprüfst meine Aussagen, glaubst mir wohl nicht. Dann brauche ich auch nicht zu schreiben." Ich habe daraus einen wichtigen Grundsatz für biografische Interviews gelernt: Man darf jemanden, der sein Leben erzählt, nicht unterbrechen. Als ich später einige KZ-Kommandanten interviewte, dachte ich, dass ich meiner Mutter für diese Lektion dankbar sein müsse.

Was Sie aber nicht davon abgehalten hat, biografische Angaben zu prüfen.

Segev: Zweifeln ist das Wichtigste im Leben. Zweifeln ist für mich gleichbedeutend mit Freiheit. Zuerst frage ich: Kann das stimmen? Wenn es belegt ist, akzeptiere ich es auch.

Ihre Mutter hat Ihnen auch verschwiegen, wie Ihr Vater ums Leben kam. Sie haben erst spät erfahren, dass er nicht durch palästinensische Kugeln starb. Während des Unabhängigkeitskrieges 1948 ist er in Jerusalem an einer Regenrinne hinaufgeklettert und vor den Augen Ihrer Schwester abgestürzt.

Segev: Ich habe es zufällig erfahren, als ich die Biografie meiner Schwester gelesen habe. Zuerst war ich bestürzt und habe mir gedacht, mein Leben beruht auf einem Schwindel. Keine Ahnung, warum mir das niemand gesagt hat, obwohl es alle gewusst haben. Wollte meine Mutter, dass mein Vater für mich ein Held ist? Eigentlich war sie gegen jeden Nationalismus. Dann habe ich mir -wie immer - gedacht, wow, was für eine Story.

Seine Tätigkeit als Auslandskorrespondent israelischer Zeitungen brachte Segev Mitte der 1970er-Jahre nach Wien, wo der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky im Mittelpunkt eines großen Skandals stand. Der "Nazijäger" Simon Wiesenthal spürte Kriegsverbrecher auf und kritisierte Kreisky, der mit einem FPÖ-Politiker mit SS-Vergangenheit koalieren wollte. Kreisky diffamierte Wiesenthal in der Folge als "Nazi-Kollaborateur".

Das Gespräch mit Kreisky bezeichnet Segev als Höhepunkt seiner journalistischen Laufbahn. Zur Verblüffung des Gastes aus Israel stellte der Politiker mit jüdischen Wurzeln die Existenz eines jüdischen Volkes infrage. Zu unterschiedlich sei das Schicksal der in die ganze Welt verstreuten Israeliten. "Was verbindet mich beispielsweise mit einem jüdischen Schuhmacher im Jemen?", fragte Kreisky. "Weder Religion noch Rasse noch Schicksal."

Rückblickend unterstreicht Segev die persönliche Ebene des Konflikts zwischen Kreisky und Wiesenthal, dem er nach dessen Tod eine eigene Biografie widmete. "Wien war wohl zu klein für zwei so ehrgeizige und egozentrische Juden", schreibt Segev.

Was hat Sie an Simon Wiesenthal interessiert?

Segev: Die Mentalität eines Holocaust-Überlebenden. Holocaust-Überlebende übertrumpfen sich manchmal gegenseitig darin, wer am meisten gelitten hat. Das ist eine Art Leidensaristokratie.

Gibt es dafür ein konkretes Beispiel?

Segev: Wiesenthal hat am Anfang in Interviews gesagt, er sei in fünf Konzentrationslagern gewesen, dann waren es sieben oder acht. Am Ende wurde sogar gesagt, er habe Auschwitz überlebt, aber er war nie dort. Menschen, die ein großes Unglück überlebt haben, übertreiben manchmal. Nach dem Attentat auf die New Yorker Twin Towers 2001 hat mir ein Psychiater von einem Patienten erzählt, der behauptet, er sei im 50. Stockwerk gerettet worden, dabei hatte er sich im Foyer aufgehalten.

Wie erklären Sie sich das?

Segev: Wiesenthal hatte das Schuldgefühl, dass er überhaupt überlebt hat. Als Teil dieses Schuldgefühls musste er seine eigene Biografie teilweise neu erfinden, damit sie heroischer ist und damit sein Leiden größer erscheint. Wiesenthal überlebte durch puren Zufall, aber er hat ständig neue Storys erzählt, als sei es ein Wunder, dass er noch am Leben ist. Überlebende haben oft das Bedürfnis, ihrer Rettung durch solche Geschichten eine Bedeutung zu geben. An ihm fand ich auch seine sehr humanistische Auffassung vom Holocaust interessant.

Inwiefern?

Segev: In Israel hat das Thema eine nationalistische Bedeutung. Der Holocaust wird als Argument dafür verwendet, dass die Juden einen eigenen Staat brauchen. Wiesenthal hingegen hat gesagt, dass der Holocaust ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Für ihn war es eine Mahnung an jede Gesellschaft, gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen.

Segevs Eltern verliebten sich am Bauhaus in Dessau ineinander. Das Bauhaus galt damals als Zentrum einer modernen, interdisziplinären Gestaltung. Heinz Schwerin, Jg. 1910, studierte an der Kunstschule Architektur, die Mutter Ricarda Meltzer, Jg. 1912, Fotografie. "Sie waren typische Bauhäusler", erinnert sich Tom Segev. Meltzer sei am ersten Schultag zum Friseur gegangen, um sich einen damals modischen Bubikopf schneiden zu lassen, und habe sich ein blaues Cordkleid gekauft, wie es alle Studentinnen am Bauhaus trugen. Nach der erzwungenen Übersiedelung nach Jerusalem 1935 eröffneten die Schwerins eine Werkstatt, die im Bauhaus-Stil Spielzeug für Kinder herstellte.

War das Bauhaus bei Ihnen zuhause ein Thema?

Segev: Meine Eltern waren Kommunisten und sind aus diesem Grund rausgeworfen worden. Das war jene Phase vor dem Ende des Bauhauses, wo die Schule noch Hoffnung hatte, weiterbestehen zu können. Die NSDAP-Fraktion im Dessauer Gemeinderat forderte 1931 die Schließung, und die Leitung wollte die Einrichtung retten, indem sie kommunistische Aktivisten aus dem Unterricht entfernte. Auch der Architekt Mies van der Rohe und der Maler Wassily Kandinsky haben den Ausschluss meines Vaters unterzeichnet. Er erhielt kein Abschlussdiplom.

Ihr Vater ist gestorben, als Sie drei Jahre alt waren. Wie hat Ihre Mutter auf das Bauhaus zurückgeblickt?

Segev: Mutter hat mich und meine Schwester in der Auffassung erzogen, dass wir etwas Besseres verloren hätten. Das Bauhaus war in ihren Augen Teil dieser höheren Kultur. Das war typisch für die Einwanderer aus Deutschland, die Jeckes. Meine Mutter hat fast jeden Satz mit den Worten begonnen: "Bei uns in Deutschland war das so." Von dem Bauhaus-Kult selbst hat sie nicht viel gehalten. Sie hat gesagt, dass alles viel einfacher war als das, was nachträglich als sogenannte Bauhaus-Ideologie hineininterpretiert wurde. Ich habe immer mit diesem Holzspielzeug gespielt und mein Vater hat Möbel gebaut. Mir ist erst spät bewusst geworden, dass das wertvolle Sammlerstücke sind. Den Schreibtisch, auf dem ich meine Bücher geschrieben habe, habe ich dem Bauhaus-Museum in Deutschland überlassen. Für meine Eltern waren die Bauhaus-Jahre die Jugend, die sie verloren hatten.

Haben Sie den Film "The Brutalist" gesehen, der für zahlreiche Oscars nominiert ist?

Tom Segev: Nein, aber der Hauptdarsteller Adrien Brody ist gerade in Israel und hat gestern im Fernsehen ein ausführliches Interview gegeben.

Im Film geht es um einen Bauhaus-Architekten, der dem Holocaust knapp entrinnt und schließlich in Israel landet. Ein Bauhaus-Freund Ihrer Eltern wählte, wie in Ihrem Buch zu lesen ist, die umgekehrte Richtung. Wie kam es dazu?

Segev: Selman Selmanagić war der beste Freund meines Vaters. In meiner Geburtsurkunde steht nicht der Name Thomas, sondern Tito. Meine Eltern wollten damit indirekt ihren jugoslawischen Kollegen Selmanagić ehren.

Warum musste Selmanagić nicht vor den Nazis fliehen?

Segev: Er war eine Art Vorläufer von Woody Allens Filmfigur Zelig, ein Mann mit tausend Gesichtern. Selmanagić stammte aus der bosnischen Kleinstadt Srebrenica und war wie meine Eltern Kommunist. Nach dem Bauhaus ging er auf Wanderschaft und landete in Jerusalem, wo er eine Zeitlang mit meinen Eltern eine Wohnung teilte. Dann trieb er sich im faschistischen Italien herum. Schließlich zog er weiter nach Nazi-Deutschland und startete dort eine neue Karriere. Der Mufti von Bosnien hat ihm eine Bestätigung ausgestellt, dass er einer alteingesessenen muslimischen Familie entstammte. Das schützte ihn vor dem Verdacht, womöglich jüdisches Blut in den Adern zu haben. Über Selmanagić könnte man auch einen Film drehen.

Segev gibt wenig Einblicke in seine Gefühlswelt. Eine Ausnahme ist die Zuneigung zu seinem Adoptivkind, das er im Zuge einer Recherche kennenlernte. Der Journalist flog 1991 nach Äthiopien, um über eine Mission der Regierung zu berichten. Die israelischen Behörden evakuierten damals tausende äthiopische Juden, die sich auf der Flucht vor Hunger und Krieg befanden.

Einer der Geretteten war Itayu Abera, dessen Werdegang Segev für die Zeitung Haaretz über viele Jahre hinweg erzählte. Segev schilderte an Itayus Beispiel den Rassismus, dem schwarze Juden im Gelobten Land ausgesetzt sind. Er engagierte sich für die Ausbildung des Buben und adoptierte ihn schließlich. Der heute 43-jährige Abera arbeitet als Ingenieur in der Luftfahrtindustrie und hat vier Kinder, um die sich auch der Großvater kümmert.

Für einen äthiopischen Buben sei es nicht einfach, in Israel aufzuwachsen, erzählt Segev. Zunächst als ein verlorener Stamm begrüßt, bekommen die Zuwanderer die Vorurteile gegenüber Schwarzen zu spüren. Itayus Kinder würden in der Schule nicht diskriminiert, sagt Segev. Aber immer, wenn er seine Enkelin Lyia von der Schule abhole und mit ihr Eis essen gehe, wolle jemand wissen, warum dieses Mädchen einen glatzköpfigen weißen Opa hat. "Wir schauen uns dann schon an und denken uns: Jetzt passiert es wieder. Lyia hat einen guten Trick gefunden, mit dem sie weitere Fragen abblocken kann. Sie schenkt den Leuten ein Engelslächeln und sagt: "Das ist eine lange Geschichte."