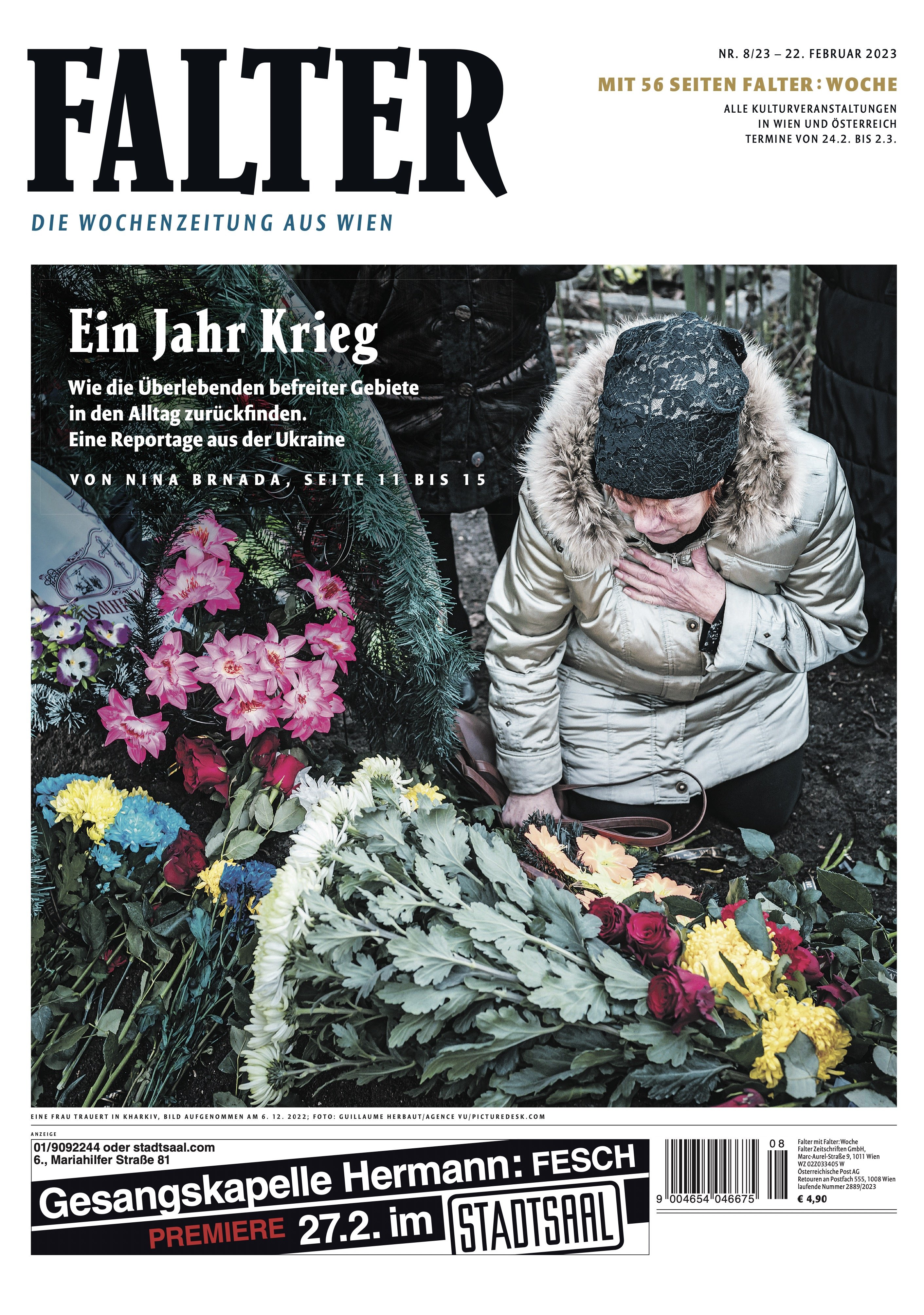

NATUR IM KRIEG

in FALTER 8/2023 vom 22.02.2023 (S. 51)

Was für ein vielfältiges Land! Im Westen ragen die Karpaten auf, ein Gebirge geprägt von Weideland. Im Süden erstrecken sich die Feuchtgebiete der Schwarzmeerküste und die Schilflandschaft des Donaudeltas. Vom Zentrum des Landes dehnt sich die Steppe bis in den Osten, und im Norden liegen die Laubwälder samt riesiger Torfmoore. Die Ukraine wirkt wie ein buntes Puzzle wertvoller Lebensräume, sie beherbergt mehr als ein Drittel der biologischen Vielfalt Europas. Durch die Weiten des Landes schleichen Luchse, stapfen Wisente, hier heulen Wölfe und pfeifen die vom Aussterben bedrohten Seggenrohrsänger. 70.000 Pflanzen-und Tierarten leben hier.

Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine zerstörte nicht nur Menschenleben, seine Soldaten zogen auch gegen die Natur ins Feld. Laut einer WWF-Analyse bedroht der Krieg mindestens 14 Feuchtgebiete, die nach der internationalen Ramsar-Konvention geschützt sind. Ein Fünftel der Naturschutzgebiete des europäischen Smaragd-Netzwerks, die in der EU "Natura 2000"-Gebiete heißen, wurde bereits militärisch beschädigt. Am Wochenende veröffentlichte das ukrainische Umweltministerium eine Bilanz der Umweltschäden seit dem Beginn des Krieges: 15 Prozent der Ackerfläche seien demnach vermint, 1597 Tonnen Schadstoffe in die Gewässer gelangt, 687.000 Tonnen Erdölprodukte aufgrund des Beschusses verbrannt, mehr als 59.000 Hektar Wald und Plantagen im Kugelfeuer vernichtet -eine Fläche größer als Wien.

Dazu kommt das Kernkraftwerk Saporischschja am Fluss Dnipro, das riesige Mengen an Kühlwasser aus dem Kachowkaer Stausee zieht. Die Russen hätten unkontrolliert Wasser abgeleitet, der Wasserspiegel sei dramatisch gesunken. Die Sicherheit des Kernkraftwerkbetriebs stehe deshalb auf dem Spiel, warnt das ukrainische Umweltministerium, es drohe "eine Umweltkatastrophe, die zerstörerische Folgen für den gesamten europäischen Kontinent" haben könnte.

Wann dieser Krieg enden wird, weiß niemand. Sicher ist nur, dass die Narben in der Natur auch dann noch zu sehen sein werden, wenn die Waffen längst schweigen. So wie in Aserbaidschan. Nachdem das Land am Kaukasus vor drei Jahren weite Gebiete in der Region Bergkarabach zurückerobert hatte, die seit den 1990ern umkämpft und von den Armeniern besetzt worden waren, fanden sie Verwüstung vor. Die Liste der Vorwürfe Aserbaidschans ist lang: Die Armenier hätten einst fruchtbare Äcker vermint, verbaut und zu Brachland verkommen lassen. Sie hätten Naturdenkmäler wie 2000 Jahre alte Bäume gerodet, große Teile der Wälder zerstört, in denen gefährdete Arten wie der Kaukasusleopard leben.

Aserbaidschans Klage ist bahnbrechend, zum ersten Mal strebt ein Land ein zwischenstaatliches Schiedsverfahren im Rahmen der Berner Konvention an - jenem völkerrechtlichen Vertrag des Europarats, der die europäische Natur schützen soll. Ob die Klage erfolgreich sein wird, ist ungewiss. Denn ein Bericht des UN-Umweltprogramms, der die Umweltschäden des Konflikts untersuchte, stellt neben der Umweltzerstörung auch fest, dass sich die Natur die vom Menschen verlassenen Felder wieder zurückgeholt hat. "An einigen Orten hat dies der Vegetation und der Tierwelt die Möglichkeit gegeben, sich wieder anzusiedeln, wie in und um viele verlassene Siedlungen zu beobachten war."

Stärker als die Auswirkung auf die Umwelt zeigt der Bergkarabach-Konflikt, was die moderne Geschichte lehrt: Für den Sieg auf dem Schlachtfeld verbuchten Feldherren die Vernichtung der Umwelt als notwendigen Kollateralschaden. Als die Japaner im Chinesisch-Japanischen Krieg China überrollten und immer weiter ins Landesinnere vordrangen, ließ der Oberkommandeur der chinesischen Streitkräfte, Chiang Kai-shek, im Juni 1938 einen Damm durchbrechen. Der eingehegte Gelbe Fluss sollte sich in eine Massenvernichtungswaffe verwandeln, um die japanische Armee zu stoppen. Die Kriegshandlung gilt als eine der schwerwiegendsten für die Umwelt in der modernen Geschichte. Die Flutwelle traf die Japaner kaum, veränderte aber die Landschaft, begrub Flora und Fauna unter sich, löste als Folge Seuchen und Hunger aus. Die Entscheidung Chiangs löschte Ökosysteme aus und raffte 800.000 Menschen dahin.

Nur wenige Jahre später gerieten die Japaner im Zweiten Weltkrieg selbst in eine verzweifelte Situation. Durch ein Ölembargo der USA stotterte der japanische Kriegsmotor. Als Ersatztreibstoff fürs knappe Öl setzten die Japaner ihre Hoffnung auf Wurzeln der Kiefer, die sie zu einer öligen Substanz verkochten und zu Flugbenzin weiterverarbeiten wollten. Von der Kriegspropaganda angetrieben, gruben Zivilisten -oft Schulkinder und Alte - in den letzten beiden Kriegsjahren massenweise Bäume aus. USamerikanische Streitkräfte berichten von Bergen an Wurzeln und Baumstümpfen, die sich entlang der Straßen auftürmten.

Dabei waren die Wälder durch Japans Ressourcenhunger ohnehin schon schwer havariert. In den letzten vier Kriegsjahren rodeten die Japaner 35.000 Quadratkilometer Wald - eine Fläche größer als Belgien. Das entsprach etwa 15 Prozent der Waldfläche auf Japans Hauptinseln. Die Kiefern-Kampagne endete im ökologischen Kamikaze. "So weit bekannt, ist nie ein japanisches Flugzeug mit dem Extrakt der Kiefernwurzeln geflogen", schreibt der deutsche Umwelthistoriker Frank Uekötter in seinem Buch "Im Strudel". Nachdem die Amerikaner Japan besetzt hatten, füllten sie zu Versuchszwecken das Öl aus Japans Wäldern in einen ihrer Jeeps. Der Motor verklebte und ging kaputt.

Die Natur ist mehr als ein ziviles Opfer, lange galt sie den Herrschern und Denkern sogar als erklärter Feind. "Wir sollten lernen, den Krieg gegen die Naturgewalten zu führen statt gegen unsere eigene Gattung; unser Erbe, wenn wir so wollen, vom Chaos zurückzuerobern statt dessen Reich zu vergrößern", schrieb der schottische Philosoph James Dunbar 1780. Wie das ging, hatte Friedrich der Große wenige Jahrzehnte zuvor eindrucksvoll vorgeführt, der laut dem Historiker David Blackbourn "mehr Moore und Sümpfe trockenlegen ließ als jeder andere Herrscher seiner Zeit". Der preußische König lieferte sein Meisterstück mit der Trockenlegung des Oderbruchs, eines damals sumpfigen Gebiets, das heute im Osten Deutschlands an der polnischen Grenze liegt. "Hier habe ich eine Provinz im Frieden erobert", verkündete Friedrich stolz.

Sümpfe hatten gleich mehrere Nachteile für Regierende. Sie machten das Volk krank (Malaria), behinderten Soldaten auf ihrem Marsch und boten zugleich Wegelagerern und Deserteuren einen Rückzugsort. Dazu kam: Das unzugängliche Gelände verunmöglichte, das Land zu vermessen - das war notwendig, um die Grundsteuer festzulegen.

Die Vorstellung, der Mensch müsse die Natur bezwingen, hielt sich Jahrhunderte. Als der faschistische Diktator Benito Mussolini die Pontinischen Sümpfe in Mittelitalien urbar machen ließ, schmierte er mit der Erzählung von der "Eroberung einer neuen Provinz" seine Propagandamaschine. "Dies ist der Krieg, der uns lieber ist", tönte Mussolini 1932 bei der Einweihung der neu gegründeten Stadt Littoria. Tatsächlich sollte die Neubesiedelung mit italienischen Bauern im neu gewonnenen Raum inmitten des Staates ein Testballon für weitere Eroberungen außerhalb der Landesgrenzen werden. Mussolinis politisches Ziel war es, "Land zu gewinnen, und mit dem Land die Menschen, und mit den Menschen die Rasse". Denn gemäß der faschistischen Ideologie müsse sich die starke "Rasse" vermehren, brauche Platz und habe das Recht, sich den Lebensraum der Schwächeren zu nehmen.

Auf dieser Maxime bauten die Nationalsozialisten ihre Blut-und-Boden-Politik auf. Ihre Ideologie, mit der sie die Welt in den Zweiten Weltkrieg stürzten und Europa in ein Massengrab verwandelten, leiteten sie von vermeintlichen Regeln der Natur ab. Sowohl die Rassenideologie als auch der Sozialdarwinismus fußen auf biologischen Konzepten, die wissenschaftlich längst unhaltbar geworden sind. "Die nationalsozialistische Diktatur berief sich - wie andere totalitäre Regime auch -auf die Natur, um Krieg, Gewalt und Massenmord zu legitimieren", resümieren die Historiker Verena Winiwarter und Hans-Rudolf Bork in ihrer "Geschichte unserer Umwelt".

Die Natur diente im Krieg nicht nur als zweifelhaftes Vorbild, sondern auch als Vorwand, um gegen den Feind vorzugehen. Im Vietnamkrieg versprühten US-amerikanische Flieger zwischen 1962 und 1971 Unkrautvernichtungsmittel über dem vietnamesischen Dschungel, unter anderem jene Herbizidmischung, die als Agent Orange bekannt wurde. Offiziell wollten die USA damit die Sicherheit der eigenen Truppen steigern, um die Wälder zu entlauben und die Hinterhalte des Vietcong zu enttarnen. Tatsächlich war das Gift eine chemische Vernichtungswaffe.

Die US-Streitkräfte radierten Kulturpflanzen aus, nahmen damit den nordvietnamesischen Guerillakämpfern die Nahrungsquelle. Sie zerstörten Böden und wichtige Mangrovenwälder, die Fischfauna veränderte sich, Vietnamesinnen brachten immer öfter missgebildete Kinder zur Welt. Der gewaltige Einsatz an Pestiziden reichte weit über das Kriegsende hinaus.

Auch fürs Völkerrecht. Angetrieben durch die Sowjetunion einigte sich die Staatengemeinschaft 1976 als Reaktion auf den Vietnamkrieg auf das Umweltkriegsübereinkommen. Dieser völkerrechtliche Vertrag verbietet es seither, Techniken militärisch einzusetzen, die die Umwelt verändern, und die Natur als Waffe zu missbrauchen. Das Übereinkommen hinderte den irakischen Diktator Saddam Hussein trotzdem nicht daran, 1991 in Kuwait einzumarschieren und einen der schmutzigsten Kriege der Geschichte zu beginnen.

Im Golfkrieg gingen 650 Ölquellen in Flammen auf, viele davon wurden absichtlich angezündet. Die brennenden Ölfelder erzeugten gigantische Rauchwolken, die Österreichs erster Raumfahrer, Franz Viehböck, selbst Monate nach dem Ende des Krieges noch vom All aus sah. 500.000 Schafe und rund 100.000 Kamele starben an den Folgen der Luftverschmutzung. 800.000 Tonnen Öl wurden absichtlich in den Persischen Golf geleitet, an dessen Küsten sich ein 700 Kilometer langer Ölteppich ausbreitete. Zehntausende Vögel kamen um. "Die mittlere und obere Gezeitenzone verlor den größten Teil ihrer Tier-und Pflanzengemeinschaften. Große Flächen der Salzmarschen und Mangroven mit ihren dazugehörigen Lebensgemeinschaften waren tot", fasst Greenpeace die Umweltschäden des Golfkriegs in einem Bericht zusammen.

Greenpeace selbst -eine der größten NGOs der Welt - trägt den Pazifismus im Namen und wurde 1971 als Umwelt-und Friedensbewegung gegründet. Das Zusammendenken von Umwelt und Frieden spielt auch für das Friedensforschungsinstitut Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) mittlerweile eine zentrale Rolle. Im Report "Umwelt des Friedens", den Sipri drei Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine veröffentlichte, heißt es: "Hinter den Schlagzeilen über den Krieg in Europa und die Nachwehen der Covid-19-Pandemie wird unsere Welt in ein schwarzes Loch gezogen, in dem sich eine doppelte Krise in den Bereichen Sicherheit und Umwelt zuspitzt." Die beiden Krisen befeuerten sich gegenseitig. "Die Länder, die am stärksten ökologisch bedroht sind, sind statistisch gesehen wahrscheinlich diejenigen, in denen der Frieden am gefährdetsten ist."

Wie Umweltkrisen politische Spannungen verschärfen, zeigt die jüngste Vergangenheit -etwa im westafrikanischen Mali, wo die Weidegebiete der Tuareg verwüstet wurden. Das Vieh der muslimischen Nomaden hatte immer weniger zu fressen, die Regierung half den Tuareg nicht, sie revoltierten, 2012 entzündete sich der Bürgerkrieg. Oder Syrien: Dort ruinierten ungewöhnlich viele Dürren zwischen 2006 und 2010 die Landwirtschaft. Hirten und Bauern verarmten, zogen scharenweise in die Städte. Diktator Baschar al-Assad reagierte nicht auf die soziale Notlage, die Bevölkerung ging auf die Straße. 2011 stürzte das Land in einen Krieg, der bis heute andauert.

Beide Beispiele stammen aus der Abhandlung "Klima und Krieg" des US-amerikanischen Friedensforschers Michael Klare. Die UN-Klimakonferenz in Paris, auf der sich die Staatengemeinschaft 2015 auf den internationalen Klimavertrag einigte, bezeichnete Klare im Vorfeld als "die wahrscheinlich wichtigste Friedenskonferenz der Geschichte". Denn je stärker sich die Welt aufheizt, desto mehr Kämpfe um lebensnotwendige Ressourcen drohen.

Kriege ums Wasser, Dürren, Hunger, daraus entstehende Migrationsbewegungen - all das beschäftigt auch Österreichs Militärstrategen in Österreich. Im Jahr 2019 gab das Bundesheer den Bericht "Unser Heer 2030" über die größten Bedrohungen dieser Dekade heraus. Auf dem verteidigungspolitischen Risikobild verzeichneten die Offiziere auf der y-Achse die Auswirkung auf die Sicherheit Österreichs und auf der x-Achse die Eintrittswahrscheinlichkeit. Rechts oben - knapp über dem Bedrohungsszenario "Russland in Konfrontation zu Europa" - stand als größte Gefahrenquelle: "Rapider Klimawandel."

In dieser Rezension ebenfalls besprochen:

Schöne neue Umwelt

Benedikt Narodoslawsky in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 48)

Es ist alles schnell kompliziert geworden. Noch vor kurzem pflügte der Bauer mit seinem Ochsen das Feld, um mit den Früchten seiner Arbeit die eigene Familie zu ernähren, während die Bäuerin über den Feldweg zum Markt marschierte, um im Dorf ein paar Eier zu verkaufen. Einen Wimpernschlag später sind aus Ochsen Traktoren geworden, haben sich Feldwege in stark befahrene Asphaltstraßen verwandelt und der Bauer wurde zum Spezialisten, der mit Dünger Hybridmais dopt, den er mit neuen Pestiziden vor eingeschleppten Insekten schützt. Die Ernte landet nicht mehr auf dem Mittagstisch, sondern auf dem Weltmarkt. Und die Eier stammen auch nicht mehr vom Hof, sondern aus Massentierhaltungsbetrieben. Das Rad der Zeit dreht sich immer schneller, wer ihm dabei zusieht, dem muss zwangsläufig schwindlig werden. So sieht es zumindest der deutsche Umwelthistoriker Frank Uekötter. Wo er den Zustand der Welt gerade historisch verortet, macht er im Titel seines neuen Werks deutlich: „Im Strudel“. Uekötter legt darin eine „Umweltgeschichte der modernen Welt“ vor, die die letzten 500 Jahre umfasst und auf die letzten beiden Jahrhunderte fokussiert.

Sein Vorhaben gleicht einer Herkulesaufgabe, die sich auch nicht mit einem 838-seitigen Wälzer bewältigen lässt. Der Autor erhebt diesen Anspruch deshalb erst gar nicht, sondern stellt stattdessen 41 Umweltgeschichten nebeneinander: Artensterben, Luftverschmutzung, Energie und Industrialisierung, Bodenerosion, internationale Umweltpolitik, Mobilität, invasive Arten, Wald, Müll, Atombombentests, Konsumrausch, fossile Rohstoffe, Bergbau und industrielle Landwirtschaft – damit wären die wesentlichen Themen des Buches umrissen.

Auf die klassische lineare Erzählart verzichtet Uekötter, weil sie der immer komplizierter werdenden Welt nicht mehr gerecht werde, zumal der mächtige Strudel die gängigen Vorstellungen von Kausalität und Handlungsmacht fraglich werden lasse. Schließlich leben wir in einer Welt, in der „französische Diplomaten ein Pariser Klimaabkommen aushandeln, das ein Tsunami namens Trump gleich wieder über den Haufen wirft, dann steht plötzlich eine junge Frau namens Greta vor dem schwedischen Parlament, und wenig später fallen die Treibhausgasemissionen, allerdings durch ein Virus, das [...] ein Nebenprodukt des illegalen Handels mit geschützten Schuppentieren ist, der wiederum seit den 1990er-Jahren boomt, weil Kleinbauern durch die Expansion der Massentierhaltung in neue Geschäftsfelder gedrängt werden“.

Uekötter orientiert sich in der Machart seines Buchs folglich nicht an den Klassikern der Umweltgeschichte, sondern nimmt sich jene Geschichtsbücher zum Vorbild, die in den letzten Jahren in mehreren Ländern erschienen sind und in denen Historiker europäische Erinnerungsorte essayistisch aufgearbeitet haben. Die 41 in sich abgeschlossenen Kapitel seines eigenen Buches bedeuten für Uekötter nichts weniger als eine „neue Art des Erzählens“ in seinem Metier. Geht es nach ihm, sollen die Leser sich gar nicht ans Skript halten, sondern sich je nach Lust und Laune ihren eigenen Weg durch den Wälzer bahnen, ohne auf die Kapitelanordnung Rücksicht zu nehmen.

An die Anfänge seiner Geschichten stellt Uekötter historische Schauplätze und bemüht sich redlich darum, sie nicht nur in westlichen Ländern, sondern auf der ganzen Welt zu finden. So führt er die Leserschaft etwa nach Mauritius, wo im September 1598 niederländische Seeleute an Land gingen und bald einen exotischen, großen, pummeligen Vogel namens Dodo entdeckten, dessen Fleisch gut zu essen war. Keine 100 Jahre nach der ersten Entdeckung waren alle Dodos tot.

Nächstes Thema: Costa Rica 1871, dort sollte ein junger Amerikaner eine Eisenbahn vom Zentrum des Landes an die Karibikküste bauen. Weil das Projekt aufgrund widriger Umstände wackelte, versuchte die Regierung den Unternehmer bei Laune zu halten und versprach ihm neben der Kontrolle über den Bahnbetrieb auch 800.000 Morgen Land entlang der Trasse, auf der er seine Arbeiter Bananen pflanzen ließ.

So entstand der Megakonzern United Fruit Company (heute: Chiquita Brands International), der die gesamte Warenkette von der Plantage über den Transport bis zum Verkauf bestimmte, Zwischenhändler und Kleinunternehmer aus dem Markt drängte und binnen weniger Jahre die Banane von einer exotischen Frucht zu einem Massenprodukt machte, das sich auch Arbeiter leisten konnten. Der Konzern wurde ebenso mächtig wie berüchtigt. Dass Jacobo Árbenz Guzmán als Präsident von Guatemala nach einem vom CIA orchestrierten Putsch aus dem Amt gejagt wurde, könnte durchaus damit zu tun haben, dass Guzmán eine Landreform zulasten des Bananenkonzerns geplant hatte, die der Bevölkerung zugutekommen hätte sollen.

Nächste Geschichte: Japan 1945, das im Zweiten Weltkrieg zunehmend von Erdöllieferungen abgeschnitten wurde. Verzweifelt machten sich die Generäle Gedanken darüber, wie sie ohne Treibstoff die Kriegsmaschinerie am Laufen halten konnten. Sie schickten nicht nur Kamikaze-Flieger in die Schlacht, die sich beim Angriff selbst töteten und der Armee damit den Sprit für den Rückflug sparten. Sie mobilisierten auch Alte und Junge, um massenweise Kiefern auszugraben und aus deren Wurzeln Rohöl zu gewinnen. Die Aktion scheiterte spektakulär. Das Öl reichte trotz nationaler Anstrengung bei weitem nicht aus und war von zweifelhafter Qualität. Dafür türmten sich entlang der Straßen nun Gebirge von Wurzeln und Baumstümpfen.

Uekötter schöpft aus einem bemerkenswerten Rechercheschatz, der Grundlage seiner scharfen, pointierten Analysen bildet, die er mit reichlich Anekdoten ausstattet. Er fürchtet sich dabei nicht vor Grautönen, die differenzierte Betrachtung liegt ihm jedenfalls näher, als plump Katastrophenstimmung zu verbreiten. Dem Leitbild des Buches macht er alle Ehre, sprichwörtlich strudelt er durch die einzelnen Essays, streift dabei allerhand Themen, lässt aber manchmal die Folgen des menschlichen Handelns auf Flora und Fauna unberührt. So drängt sich die Frage auf, wie die finale Auswahl der einzelnen Schlaglichter auf die Umweltgeschichte zustande kam. Einige der Kapitel lesen sich jedenfalls eher wie eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche Abhandlung denn als Umweltgeschichte. Der Frage nach der Kapitelauswahl widmet Uekötter ein eigenes Nachwort. Eine zufriedenstellende Antwort liefert es nur bedingt.

Mäandernde historische Essays kann man mögen oder nicht. Ob sich die „neue Art des Erzählens“ durchsetzen wird, die Uekötter für seine Zunft einfordert und mit „Im Strudel“ selbst verwirklicht hat, werden Historiker beurteilen müssen. Einen Versuch war es allemal wert.