Schöne Taten mit hässlichen Folgen

Matthias Dusini in FALTER 49/2017 vom 06.12.2017 (S. 19)

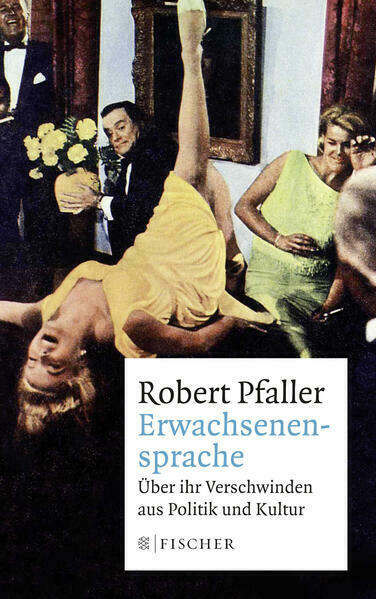

Der Philosoph Robert Pfaller geißelt die Auswüchse der Political Correctness und beißt sich dabei im falschen Gegner fest

Den Aufkleber „Parental Advisory“ („Hinweis für Erziehungsberechtigte“) kennt jeder, der schon einmal eine Hip-Hop-Platte in die Hand genommen hat. Er warnt vor „anstößigen Inhalten“, die sich schädlich auf Kinder auswirken könnten. Folgt man den Ausführungen des Philosophen Robert Pfaller, dann klebt auf der ganzen Kultur der Gegenwart ein Warnhinweis. Gewalttätige Szenen in Shakespeare-Dramen könnten traumatische Reaktionen auslösen, Faschingskostüme verfolgte Minderheiten brüskieren.

Beschränkten sich die Konservativen Mitte der 1980er-Jahre noch auf den Kinderschutz, so greift die Political Correctness inzwischen auch in erwachsenen Bereichen durch: Komplimente werden als sexueller Übergriff gebrandmarkt, wer ein anstößiges Wort verwendet, muss in den digitalen Netzwerken mit einem Shitstorm rechnen.

„Parental Advisory“

Scharfsinnig beschreibt Pfaller diese Rituale, die Widersprüche seines linksliberalen Milieus bloßstellend. Was ursprünglich als Teil einer emanzipatorischen Politik intendiert war, kippt in seinen Augen oft ins Gegenteil, die tolerante Inklusion verwandle sich in einen repressiven Ausschluss. Statt einer Vielfalt an divergierenden Meinungen zähle nur mehr das Recht, gekränkt zu sein.

Die Polemik gegen die Political Correctness sichert Pfaller seit dem Essay „Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft“ (2008) eine treue Leserschaft nicht nur unter bürgerlichen PC-Verächtern. Es gibt auch unter Linksliberalen genügend Zeitgenossen, die einerseits mehr soziale Gerechtigkeit wollen, andererseits mit schrillem Feminismus und aufgesetzt wirkendem Antikolonialismus wenig anfangen können.

Für diese Gruppe formuliert Pfaller eine auf den ersten Blick einleuchtende Botschaft.

Die Identitätspolitik, die den Schutz ethnischer und sexueller Minderheiten fordert, entwickelte sich zeitgleich mit dem Abbau des Sozialstaates. Doch anders als die sogenannte Kulturlinke behauptet, stellt ihre Politik keine Opposition zur herrschenden neoliberalen Ideologie dar, sondern sei deren Bündnispartner.

Während die ökonomische Ungleichheit zunimmt und sich eine Handvoll Superreicher den globalen Reichtum aufteilt, diskutiert die „pseudolinke Symbolpolitik“ über die gendergerechte Schreibweise. Große Konzerne würden sich nicht zufällig um eine größere Diversität unter ihren Mitarbeitern bemühen. So geben sie sich den Anstrich von demokratischer Gleichheit, der ihre ausbeuterischen Absichten übertüncht.

Neoliberale Strategien

Pfaller schreibt: „Wenn es nicht gelingt, die pseudolinke Symbolpolitik endlich von links zu kritisieren und sie zugunsten einer wirklichen linken, auf Gleichheit und Wohlstand aller ausgerichteten emanzipatorischen Politik zu verabschieden, dann wird es in Zukunft nichts mehr geben, was den Siegeszug der Rechten aufhalten kann.“

Werdet erwachsen!, ruft der Autor den Binnen-I-Mimosen zu. Nur wer sich eine dicke Haut zulegt, kann den Kampf gegen den Neoliberalismus aufnehmen.

Auf die Dauer mutet Pfallers Polemik gegen die Auswüchse der politischen Korrektheit etwas obsessiv an. Denn es gibt wohl keine antirassistische oder antisexistische Gruppe, die ihren Kampf gegen Diskriminierung nicht mit sozialen Forderungen verknüpfen würde. Der Rechtspopulismus ist auch nicht deshalb so erfolgreich, weil zu viel über das Binnen-I diskutiert wird, sondern weil er eine andere Art der Identitätspolitik anbietet: die Rückkehr zu Nation, Ethnie und Familie.

Außerdem ist es zwar richtig, dass das Ressentiment gegen den „alten weißen Mann“ ein Lehrbuchbeispiel linker Intoleranz darstellt. Warum aber beschäftigt sich Pfaller nicht ausführlicher mit den Ressentiments gegen Flüchtlinge, Feministinnen und Homosexuelle, die in Ländern wie Polen – auch ohne starke Gendertheorie – längst Mainstream sind?

So bleibt am Ende der Lektüre dieser virtuosen Schmähschrift der enttäuschende Eindruck übrig, dass Pfaller den Feind im falschen Lager sucht. Er formuliert eine Kritik des Ressentiments, die selbst nicht ohne Ressentiment auskommt.