Gegen die Seuche der Furcht

Stefanie Panzenböck in FALTER 20/2018 vom 16.05.2018 (S. 32)

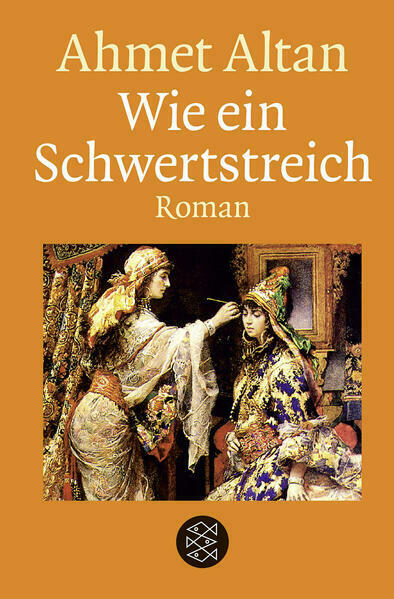

Autor Ahmet Altan wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein neu aufgelegter Roman „Wie ein Schwertstreich“ erzählt viel über die Türkei von heute

Was kann ein Gefangener seinem Gefängniswärter sagen? Der türkische Schriftsteller Ahmet Altan wählte folgende Worte: „Ihr könnt mich gefangen setzen, aber ihr könnt mich nicht gefangen halten. Weil ich die Zaubermacht habe, die allen Schriftstellern eigen ist. Ich kann mühelos durch Wände gehen.“ Diese Zeilen stammen vom Oktober 2017, als Altan, einer der wichtigsten Denker seines Landes und Regimekritiker, noch in Untersuchungshaft saß. Mittlerweile wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Verfassungsgericht hatte zwar im Jänner seine Freilassung beschlossen, doch das interessierte die Behörden nicht.

Ahmet Altan, Schriftsteller und Gründer der mittlerweile eingestellten Zeitung Taraf, die über den Völkermord an den Armeniern schrieb und die Unterdrückung der Kurden berichtete, wurde am 16. Februar 2018 verurteilt. An diesem Tag war die Welt versucht, sich kurz blenden zu lassen. Denn am selben Tag wurde der deutsche Journalist Deniz Yücel in der Türkei nach einem Jahr aus der Untersuchungshaft entlassen.

Im Schatten dieser Freilassung wurden sechs Intellektuelle in der Türkei zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Unter ihnen Ahmet Altan und sein Bruder Mehmet, ein Volkswirt. Sie hätten im Vorfeld des Putsches im Juli 2016 über das Fernsehen unterschwellige Botschaften über das bevorstehende Ereignis verbreitet, lautet die Anklage.

Ahmet Altan lacht dem obersten Gefängniswärter, Präsident Recep Tayyip Erdoğan, nicht ins Gesicht. Er verachtet ihn. „Ich besitze eine göttliche Arroganz – eine, die selten eingestanden wird, die aber den Schriftstellern ureigen ist und von einer Generation zur nächsten weitergereicht wird. Ich besitze ein Selbstvertrauen, das wie eine Perle in der harten Schale der Literatur wächst. Hinter der stählernen Wehr meiner Bücher bin ich unverletzlich.“

Ein Baustein dieser Wehr ist der Roman „Wie ein Schwertstreich“, der 1998 auf Türkisch und 2002 auf Deutsch erschien und nun in einer Neuausgabe vorliegt. Das Osmanische Reich liegt in den letzten Zügen. Der Staat hat kein Geld mehr, immer öfter lehnen sich die unterdrückten Minderheiten gegen den Herrscher auf. Gleichzeitig formieren sich die Jungtürken zu einer nationalistischen Kraft gegen den Sultan. Dieser heißt Abdülhamid, regierte von 1876 bis 1909, tritt als Reformer an, entwickelt sich aber zu einem brutalen Machthaber. Heute verehrt ihn der regierende Präsident als Vorbild. Altans Roman mutet prophetisch an.

In seinem Palast in Istanbul herrscht Abdülhamid II. wie die Spinne im Netz. Scheinbar hat er alles im Griff: die Spitzel, Spione, Doppelagenten, Günstlinge. Er ist der Meinung, alle perfekt gegeneinander ausgespielt zu haben, und sieht „in der von ihm gesäten Zwietracht die Garantie für seine eigene Sicherheit“, schreibt Altan. Doch Intrigen sind Selbstläufer und tauchen genau dort auf, wo sie der Herrscher nicht vermutet. Dort, wo er sie vermeintlich sieht, greift er brutal durch. Verhaftungswellen rollen durch das Reich, die Denunziationen nehmen zu. Der Sultan verbannt 2000 Kurden, weil einige wenige an einem Verbrechen beteiligt waren: „Und die Furcht, die sich wie ein von Zeit zu Zeit aus dem Untergrund auftauchendes Ungeheuer in Istanbul versteckt hielt, breitete sich wieder einmal aus wie eine Seuche.“

Die Parallelen zwischen Erdoğans und Abdülhamids Regime liegen nahe: der vermeintlich reformfreudige, westlich orientierte Politiker, der zum Diktator mutiert, das fein gewobene Netz an Intrigen und Willkür, aus dem es kein Entkommen gibt. Erdoğan trägt ein Übriges dazu bei, indem er über das staatliche Fernsehen historisierende Serien ausstrahlen lässt, die unter anderem Abülhamid zu einem gefeierten Helden machen. Um die Episoden von „Payitaht Abdülhamid“ („Hauptstadt Abdülhamid“) brach eine Hysterie aus. In sozialen Netzwerken posieren Fans mit Schild und Schwert. „Wird gegen ein christliches Heer gekämpft (was meist der Fall ist), brüllen die Zuschauer: ,Schlagt den Ungläubigen den Kopf ab‘“, schreibt der Journalist Bülent Mumay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Erdoğan selbst fragt bei seinen Reden immer wieder seine Anhängerschaft, ob sie die Serie auch wirklich verfolge.

„Wie ein Schwertstreich“ ist eine Geschichte über ein Land ohne Ausweg. Der Bezugspunkt ist ein zwei Generationen später geborener Mann namens Osman, dem die Protagonisten ihre Version der Ereignisse schildern. Altans Prosa kennzeichnet eine verspielte Erzähllust, die Dreiecksbeziehung zwischen einem Ehepaar und ihrer französischen Hausangestellten lädt ein in sinnlich schmerzhafte Tiefen.

In Wirklichkeit sind es zwei osmanische Frauen, die die Fäden der Geschichte ziehen und einen kaum bezähmbaren Drang nach Freiheit verkörpern. Doch die Zeit ist nicht reif für sie. Die eine muss zurück ins westliche Exil, die andere stürzt sich in eine zerstörerische Affäre.

Altan hat keinen prophetischen Roman geschrieben. Er hat das Unausweichliche erzählt. Am Ende tanzen die Menschen auf den Straßen, weil der Sultan eine Verfassung zugelassen hat: „Osman dachte bei sich, dass dieses nun schon lange im Totenreich weilende Volk, das sich hier über das Ende der Zwangsherrschaft freute, ja nicht wissen konnte, dass auf diesem Boden die Despotie nie enden, dass jedes abdankende Unterdrückersystem durch ein neues abgelöst würde; dass hier nur die Unterdrückung gedeihen konnte.“

Am 24. Juni finden in der Türkei Präsidentenwahlen statt.

Währenddessen sitzt Ahmet Altan im Gefängnis. Vor Gericht fragte er den Vorsitzenden: „Ich bin bereit, im Gefängnis zu sterben. Und Sie?“

Die Seuche der Furcht hat ihn nie erreicht.