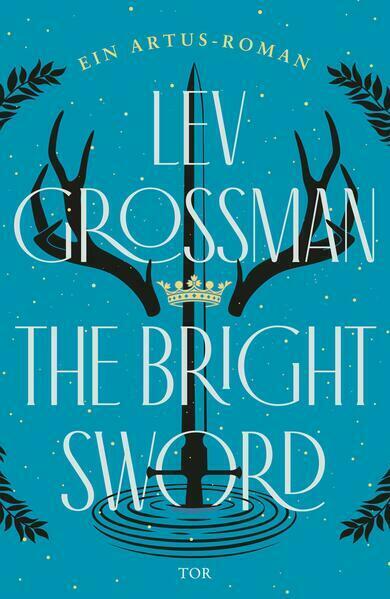

Artus: einmal neu, einmal gut gealtert

Thomas Maurer in FALTER 27/2025 vom 02.07.2025 (S. 29)

Seit rund 1400 Jahren wird die Artussage fortgeschrieben, ausgeschmückt oder auch radikal uminterpretiert. Lev Grossman malt Britannien nach Artus als eine Welt im Umbruch, mit psychologisch plausiblen, gründlich erschöpften Helden. Beim Clash of Civilisations zwischen gralsfrommem Christentum und der älteren, heidnischen Welt wird aber trotzdem nicht an Wundern und Spektakeln gespart.

Gelegentlich scheint Grossman auch seinem Vorgänger T.H. White zuzuzwinkern, dessen "Der König auf Camelot" (1958) im englischsprachigen Raum ein Klassiker und ganz anders, aber gleichfalls großartig ist. Whites farbenprächtiger Stil ist glänzend übersetzt, Grossmans präzise Lakonie ist im englischen Original überzeugender.

Müde starke Männer

Thomas Maurer in FALTER 21/2025 vom 21.05.2025 (S. 33)

Ein König Artus oder Arthur hat ziemlich sicher nie existiert, und das ist augenscheinlich keine schlechte Grundlage für bleibenden Ruhm. Schon die vermutlich erste schriftliche Erwähnung vor rund 1400 Jahren (ein walisisches Gedicht, in dem ein Held gelobt wird, allerdings mit der Einschränkung "Arthur war er keiner") legt nahe, dass er bereits damals eine keiner weiteren Erklärung bedürftige, überlebensgroße Figur.

Über die Jahrhunderte wurde seine Geschichte immer wieder überarbeitet und weitergesponnen. Er bekam mit Excalibur ein standesgemäßes Wunderschwert, angemessen mysteriös überreicht von der Lady of the Lake; er bekam seine Tafelrunde, mit Merlin einen Hofzauberer, mit Mordred einen Todfeind, mit Guinevere eine Gattin und diese im Weiteren eine Affäre mit Sir Lancelot du Lac angedichtet. Andere Mythen, vor allem die Gralssage, wurden in die Geschichte eingewoben, und so geht es bis heute weiter.

Die jüngste Neudeutung stammt vom US-amerikanischen Autor Lev Grossman, und wer nicht unbegründete Vorurteile à la "Ich les' nix mit Rittern" hegt, kann sich auf einen der besten dicken Urlaubsroman-Ziegel der letzten Jahre freuen.

Als Hauptfigur fungiert der junge Ritter Colin, der sich auf den Weg nach Camelot macht, um Arthur seine Dienste anzubieten und fürderhin hochgemut für das Wahre, Gute und Schöne zu kämpfen. Allerdings ist Colin eigentlich nicht wirklich ein Ritter, Wahres, Gutes und Schönes selten, Camelot verwaist und der König - so viel Spoiler muss sein - tot.

An der gewaltigen runden Tafel sitzen nur noch die letzten Überlebenden der finalen, verheerenden Schlacht gegen Mordred, ein halbes Dutzend gealterter, desillusionierter und überwiegend alkoholisierter Haudegen, in denen Colins Bemühen um angemessen höfische Sprache lediglich umgehend ausgelebte Aggressionen weckt.

Aber natürlich geschieht wieder einmal ein Wunder, und natürlich müssen die glorreichen sechs (später werden es sieben werden) einmal mehr die Waffen schärfen und die Pferde satteln.

Grossman gelingt es erstaunlich mühelos, viele einander eigentlich ausschließende Ebenen gleichzeitig zu bespielen. Er lässt seine Figuren realistische Dialoge sprechen (der Ritter, den Colin in seinem ersten Duell besiegt und zum Ergeben auffordert, antwortet mit einem beherzten: "Fuck your mother!"), stattet sie mit psychologischer Plausibilität aus (alle Recken haben sorgsam geheim gehaltene Traumata biografischer, sozialer, sexueller oder kultureller Natur), lässt aber doch die Ritter Ritter sein.

Er tönt seine Schilderungen ironisch (dem Buch vorangestellt ist das "Monty Python and the Holy Grail"-Zitat: "Strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government.") und lässt auch seine Protagonisten der schier endlosen Abfolge von Zaubern, Kämpfen und Wundern immer wieder einmal gründlich überdrüssig werden, nimmt aber gleichzeitig den Stoff ernst.

Sehr zum Vorteil der Leser bemüht er sich dabei nicht um exakte geschichtliche Verortung, sondern plündert lustvoll den Fundus. Angesiedelt ist die Geschichte ungefähr im 6. Jahrhundert, was aber nicht bedeutet, dass man aus kleinlicher historischer Akkuratesse gleich auf lieb gewonnene Details wie kunstvoll gearbeitete Rüstungen oder Lanzenturniere verzichten muss. Auch die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Handlung der Islam noch gar nicht existiert, ist kein Grund, dem Sarazenen Sir Palomides Erinnerungen an seine kultivierten Jugendtage in der Glanzzeit des frühen Kalifats vorzuenthalten.

Zumal diese in wirkungsvollem Kontrast zum groben Ritterleben auf der ruppigen Schlechtwetterinsel stehen.

Britannien, durch Arthurs brutalen Vorgänger und Vater Uther Pendragon mit roher Gewalt aus rivalisierenden Kleinkönigreichen zusammengedengelt und von der Tafelrunde befriedet und erweitert, steht, wie nach goldenen Zeitaltern üblich, an der Kippe zum Rückfall ins blutige Chaos.

Es ist eine von der Zeitenwende geschockte, vielfach zerrissene und in ihrer aggressiven Orientierungslosigkeit erstaunlich heutige Welt. Die Römer sind schon lange abgezogen, haben aber Ideen, Straßen, Ruinen und das Christentum hinterlassen. Letzteres ist aber vielerorts nur ein dünner Anstrich über der alten, magischen, keltischen Welt, die sich im weiteren auch noch einmal spektakulär gegen die neumodische Importreligion auflehnen wird.

Die daraus erwachsene Battle Royale zwischen den uralten paganen Fabelwesen und den strahlenden himmlischen Heerscharen -Grossman weiß, wie man auf die Pauke haut - lässt selbst Marvel-Spektakel wie "Avengers: Endgame" vergleichsweise lahm erscheinen, zumal man sich in der eigenen Fantasie nicht über lauwarme Digitaleffekte ärgern muss.

Wer mit Handlung und Personal der Artuslegende einigermaßen vertraut ist, darf sich über einige sehr gelungene Um-und Neudeutungen freuen, aber auch wer diesen Erzählkosmos zum ersten Mal betritt, wird keinen Grund zur Klage haben.

Getragen und zusammengehalten wird das mäandernde und ausufernde Werk von Lev Grossmans Stil: im Ton lakonisch, im Detail enorm präzise, fein ausbalanciert zwischen Komik und Tragik, ironischer Distanz und mitreißender Schilderung.

Leider kann man das von der deutschen Fassung nicht guten Gewissens behaupten, die beiden Übersetzerinnen Heide Franck und Alexandra Jordan neigen dazu, abwechselnd zu dick und zu dünn aufzutragen.

Die vitale Fabulierfreude vermittelt sich zwar dennoch und die Lektüre macht auch so Spaß; allen, die sich's aussuchen können, sei aber zum englischen Original geraten.