Vom Punkrocker zum Bürgermeister

Julia Kospach in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 43)

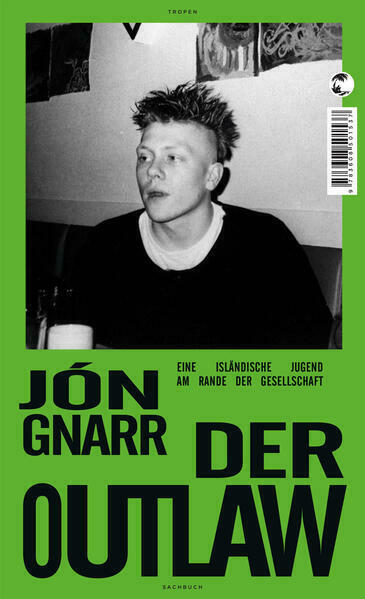

Autobiografie: Der TV-Komiker, Schauspieler und Ex-Bürgermeister von Reykjavik Jón Gnarr schildert seine Jugend als Outlaw

Einige wenige Menschen scheinen von Anfang an auf einer langen, ruhigen Welle durchs Leben zu gleiten. Die allermeisten stolpern in stetigem Auf und Ab durch ihre Kindheit und Jugend. Am anderen Ende der Skala gibt es schließlich auch noch die, die viele tiefe Wellentäler durchwaten müssen, bevor sie in letzter Sekunde die Kurve kratzen und es ihnen eventuell gelingt, mit sich Frieden zu schließen.

Der abgemagerte 18-jährige Jón Gnarr jedenfalls, der am Ende von „Der Outlaw“ nach einem epileptischen Anfall in einem Reykjaviker Krankenhaus aufwacht, weiß für einige Tage nicht einmal mehr, wer er ist, noch wer die besorgt dreinschauenden Menschen sind, die an seinem Bett stehen. Dabei wähnte sich der „coole New Waver“ unmittelbar vor Zusammenbruch und Gedächtnisverlust in einer Phase, in der er fand, „eine gewisse Harmonie in meinem Leben gefunden zu haben“.

Diese sah so aus: Nonstop-Feiern mit der Clique, Saufen, Rauchen und möglichst viel unverbindlicher Sex, kaum Zeit zum Essen, Speed zum Wachbleiben, Rohypnol zum Runterkommen, alles bis zur Erschöpfung. Dazwischen arbeitete er als Hilfspfleger in einer psychiatrischen Klinik, „um den Schein aufrechtzuerhalten“. Sogar ein solcher Bergab-Blindflug kann sich nach Fortschritt anfühlen, wenn man wie Gnarr davor lange Phasen vollkommener sozialer Vereinsamung und Perspektivlosigkeit erlebt hat.

Gnarr, Jahrgang 1967, ist heute eine große Nummer. Deshalb weiß man auch, dass seine „isländische Jugend am Rande der Gesellschaft“, von der er in „Der Outlaw“ erzählt, gut ausgegangen ist – wenn man es denn so nennen will. Gnarr ist Komiker, Schauspieler und Musiker. Er hat Romane und Gedichte geschrieben, war Bassist einer Punkrockband, sieht sich selbst als Anarchist, Polit-Aktivist, Spaßmacher und Menschenfreund und war von 2010 bis 2014 Bürgermeister von Reykjavik.

Unmittelbar nach der Finanzkrise, die Island besonders schwer getroffen hatte, gaben die Bürger von Reykjavik Gnarrs Scherz-Partei die Mehrheit der Stimmen. Nach vier Jahren Amtszeit zollten Freund und Feind dem Paradiesvogel von Bürgermeister Anerkennung für seine Reformen und seine Bemühungen um mehr direkte Demokratie in der Stadtpolitik.

So eine selbstbestimmte und gutgelaunte Karriere war für Jón Gnarr definitiv nicht absehbar. Schon als Kind galt der Sohn eines Polizisten und einer Arbeiterin als verhaltensauffällig. Für den Buben, der ständig aus der Reihe tanzte und gegen alle Regeln rebellierte, war kein Platz vorgesehen. Er wurde und blieb ein Außenseiter. In „Der Outlaw“ beschreibt Gnarr seine Jahre zwischen 14 und 18, von denen er zwei in einem völlig isoliert liegenden Heim für schwererziehbare Jugendliche verbrachte.

Gnarrs Erzählung ist faszinierend. Es ist die Geschichte einer sich ganz langsam und unter extremem Schmerz anbahnenden Herzensbildung und Selbstermächtigung. Diese vollzieht sich nicht aufgrund einer humanistischen Erziehung, sondern erstaunlicherweise trotz der vollkommenen Abwesenheit einer solchen. Zu Hause erlebt der Teenager vor allem Schweigen. Die alten Eltern sind völlig mit ihrem jüngsten Kind überfordert. Wesentlichstes Kriterium der Erziehung: Er möge „keine Widerworte geben“.

Im Schwererziehbaren-Heim, das für ihn einfach nur eine weitere Schule ist, lernt Jón auf die harte Tour sich durchzusetzen und wählt sich schnell die Rolle des ewig herumkaspernden, schauspielernden Freaks mit Punkallüren, um über die Runden zu kommen. Gnarr beschreibt, wie beiläufig sich dort die Quälereien und Demütigungen an Mitschülern vollzogen und wie unhinterfragt er trotz Mitleids immer wieder daran teilnahm.

Es ist eine vom Außen abgeschnittene Heim-Welt, in der auch viele der Aufsichtspersonen Gestrandete sind. Jón entwickelt ein auffallendes Talent, sich jede aufkeimende Chance durch ein drastisches Eigentor zu vermasseln. Gleichzeitig findet er in der Punkkultur, in Musik und Songtexten einen gewissen Rückhalt und im Anarchismus die Ideologie, in der sein Außenseitertum am besten aufgehen kann.

Zurück in Reykjavik macht er Gelegenheitsjobs oder treibt in der Arbeitslosigkeit dahin – stets begierig auf Erleichterung durch Drogen oder Alkohol. Er beschäftigt sich mit Musik und liest; Hoffnung auf Fortschritt und Entwicklung hat er nicht. Seine mit Macht erwachende Sexualität macht ihn ebenso ratlos wie rastlos. Gnarr beschreibt eindringlich, zu was für einer verheerenden Gefühlsverwirrung und Verzweiflung sich mangelnde Aufklärung, Versagensangst und gewaltiges Begehren aufstauen. Das erste Mal, dass er halbwegs wieder Anschluss findet, ist bei den Pflegerinnen und Patienten einer psychiatrischen Klinik – und im wilden Nachtleben von Reykjavik.

Der epileptische Anfall, von dem eingangs die Rede war, hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Zumindest im Ausklang des Buchs führt dieser zur vagen Einsicht, dass es da Eltern gibt, die ihn mögen, und dass bei ihm vielleicht nicht ganz Hopfen und Malz verloren ist. Da kann ein bisschen abschließendes Pathos nicht schaden: „Ich werde niemandem erlauben, mich von meinem Recht, ich zu sein, abzuhalten.“