Aufforderung zum Tanz

Klaus Nüchtern in FALTER 32/2025 vom 06.08.2025 (S. 31)

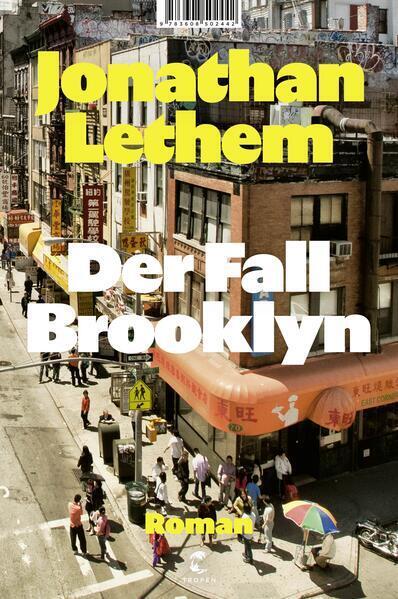

Brooklyn, das ist jener Stadtteil von New York, der durch drei Brücken über den East River mit dem noch dichter besiedelten Manhattan verbunden ist und wo der 1929 errichtete Williamsburgh Savings Bank Tower mit seinen 156 Metern 90 Jahre lang das höchste Gebäude war. Die Wolkenkratzerisierung Brooklyns setzte erst in den 2010er-Jahren ein, um in den 2020ern zu explodieren. Das Image des Stadtteils geprägt aber haben die ikonischen Brownstones, Wohnhäuser aus braunem Sandstein, mit den typischen steilen Treppen, auf deren Stufen in Film und Fernsehen immer Kids und Jugendliche herumlungern.

Einer dieser Filme ist "Motherless Brooklyn" (2019), in dem Edward Norton sowohl Regie führte als auch die Hauptrolle eines Detektivs mit Tourette-Syndrom übernahm und der auf dem gleichnamigen Roman von Jonathan Lethem basiert. Der aus Brooklyn stammende Schriftsteller, Jahrgang 1964, war nach einer zwölf Jahre währenden Zwischenstation in Kalifornien Ende der 1990er-Jahre nach Brooklyn zurückgekehrt und hat nun mit "Der Fall Brooklyn" seine alte Heimat zur Protagonistin gemacht.

Wie der Originaltitel "Brooklyn Crime Novel" andeutet, geht es auch hier um Verbrechen; um einen Kriminalroman im engeren Sinne handelt es sich aber nicht.

Wie schon in "Motherless Brooklyn" spielen Bauspekulation und Gentrifizierung eine wesentliche Rolle, im Mittelpunkt aber steht das Zusammenleben der Bewohner und Bewohnerinnen. Der soziologische Diskurs kennt dafür den Begriff der "urbanen Konvivialität". Er zielt darauf ab, Angehörige einer Gemeinschaft nicht bloß als Gefangene eines Rollenspiels zu betrachten, das ihnen von ihrer jeweiligen Position im Koordinatensystem von Race, Gender und Class aufgezwungen wird, sondern als Akteure, die Gestaltungsspielräume nutzen und ausverhandeln.

So gesehen kann man den "Fall Brooklyn" auch als ein Stück Stadtsoziologie in Romanform begreifen, die sich ihrem Gegenstand aber nicht auf theoretische Weise und mit der entsprechenden Fachterminologie, sondern durch konkrete Beispiele, Szenen, Dialoge und Reflexionen nähert.

Bestechend darin ist nicht nur das stupende historische Detailwissen, über das der Autor verfügt, sondern auch die Empathie, die er an den Tag legt. Oder, um es einmal altmodisch zu formulieren: Jonathan Lethem hat nicht nur ein immens kluges Buch geschrieben, sondern auch eines, das von hoher Herzensbildung zeugt.

Dies vorausgesetzt, dürfte klar sein, dass es sich bei diesem Roman um keinen Schmöker handelt, den man am Strand oder sonst wo schnell einmal so wegliest. Eine gewisse Grundaufmerksamkeit ist Voraussetzung für eine erquickliche Lektüre.

Die Handlung spielt -sieht man von wenigen Rückblenden in vorangegangene Centennien ab -vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist aber ganz klar aus einer gegenwärtigen Perspektive erzählt. Zu Beginn der insgesamt 124, meist nur wenige Seiten langen oder noch kürzeren Kapitel, wird die sprunghafte Chronologie vielfach durch die entsprechenden Jahreszahlen ausgewiesen.

Was die Orientierung auch nicht unbedingt leichter macht, ist der Umstand, dass viele der Protagonisten nicht mit Eigen-, sondern mithilfe von Decknamen und Kürzeln charakterisiert werden; wir begegnen also etwa dem Sohn eines Millionärs oder dem "verhätschelten Sohn", dem "Schlüpfer", dem "Schwätzer", der "Schreierin" oder einem Burschen namens C.; und selbst der Erzähler, der im Laufe des Romans vom "wir" zum "ich" wechselt, wird erst gegen dessen Ende biografische Konturen gewinnen.

Lesern, die nicht aus Brooklyn oder zumindest New York stammen, werden die Namen der aufgerufenen Straßen, Plätze und Parks nichts sagen, und man muss es dem Verlag als Versäumnis ankreiden, nicht wenigstens das Vorsatzblatt mit einer Karte der Schauplätze ausgestattet zu haben. Deren soziale Topografie würde man mithilfe einer solchen allerdings auch nicht durchschauen, denn dazu muss man "streetwise" sein, also zum Beispiel wissen, wo man seine Einbruchsdiebstähle begeht: "Vergessen Sie nicht, dass die Nevins [Street] eine Trennlinie zwischen zwei Polizeirevieren ist und die Dean-Street-Jungs sie als geheime Grenze ihres Gebiets und Schutzraums empfinden. Östlich der Nevins liegt eine Alles-ist-möglich-Gegend."

Die Dean-Street-Jungs stehen zwar im Zentrum der Handlung und der Reflexionen des Erzählers, sind aber keine ethnisch homogene Gruppe, sondern "schwarz, weiß oder braun", ja, sie wohnen nicht einmal alle in der genannten Straße und nennen sich auch nicht nach dieser, so, "als wären sie eine Gang. Eine Gang ist so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was sie sind".

Dem Erzähler geht es nicht darum, seine Protagonisten als Angehörige einer Gruppe zu identifizieren - so sind die! -, sondern darum, zu beschreiben, was sie tun und wie sie miteinander interagieren. Insofern handelt es sich um einen antiessenzialistischen Roman, der auch dem Adjektiv "interracial" misstraut, denn "um interracial zu sein, muss man einer race angehören, und das tun wir nicht".

Zugleich liefert Lethem alles andere als eine naive Feier von Multikulti. Er macht sich vielmehr weidlich lustig über den selbstergriffenen Idealismus weißer Eltern, die ihre Kinder in eine Traumwelt entlassen: "Was für ein unglaubliches Glück, dass wir, kurz bevor du gekommen bist, dank der Bürgerrechte, der Joints und der Begeisterung für Jazz alle Probleme gelöst haben, und jetzt geh raus und spiel auf der Straße."

Genau das aber kann unangenehme Folgen haben. Im harmloseren Falle werden die Kiddies abgezockt und um ein paar Dollar erleichtert. Für diesen Fall haben ihre Eltern ihnen einen Schein "Lösegeld" zugesteckt, damit sie der Forderung ihrer Bedränger Genüge tun können. Die Transaktion findet im Rahmen eines elaborierten Rituals statt, das "der Tanz" genannt wird und eigenen Codes und Regeln folgt. Dass die Opfer das Restgeld in ihren Socken versteckt haben, wissen auch ihre Peiniger, bloß, über die Durchsuchung von Hosentaschen hinauszugehen, ist im Rahmen des Tanzes nicht vorgesehen: "Es wäre zu erniedrigend, für beide Seiten."

Die Deanstreet Boys sind nicht zu fassen

Klaus Nüchtern in FALTER 27/2025 vom 02.07.2025 (S. 29)

Brooklyn, wo der Autor 1964 auf die Welt kam und wohin er Ende der 1990er zurückgekehrt ist, war Schauplatz in dessen von und mit Edward Norton verfilmtem Detektivroman "Motherless Brooklyn" (2005). Auch in "Brooklyn Crime Novel", so der Originaltitel, geht es um Verbrechen, die Hauptrolle aber spielt der Stadtteil selbst.

Die Orientierung in den auch noch in Zeitsprüngen erzählten Episoden zu behalten, wird Ortsunkundigen mitunter schwerfallen (eine Karte wäre hilfreich gewesen), aber die Mühe lohnt sich: Einen derart klugen, soziologisch informierten, dabei aber auch stets empathischen und witzigen Roman über ein halbes Jahrhundert Stadtgeschichte wird man so bald nicht finden. Ein Meisterwerk!