Als Denken noch ein radikaler Akt war

Ulrich Rüdenauer in FALTER 41/2019 vom 09.10.2019 (S. 42)

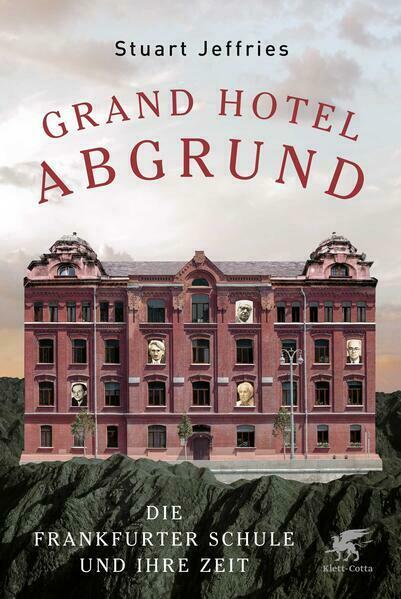

Philosophie: Stuart Jeffries erklärt die Frankfurter Schule und ihre Protagonisten auf allgemeinverständlichem Niveau

Man kann im Fernsehen zwischen zehn politischen Talkshows wählen, in denen immer wieder dieselben Gesichter – dieselben „Talking Heads“ – zu sehen sind. Im Supermarktregal steht man vor 100 Marmeladengläsern verschiedener Firmen mit den gleichen Inhaltsstoffen. Und noch der größte Individualist landet am gewählten Urlaubsort in einer Horde anderer Urlauber.

In der epochemachenden „Dialektik der Aufklärung“ von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer aus dem Jahr 1947 heißt es: „Aber die Freiheit in der Wahl (…) erweist sich in allen Sparten als die Freiheit zum Immergleichen.“

Mehr als 70 Jahre später muss dieses Diktum nicht korrigiert werden. Die Analysen nicht nur von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, sondern auch von Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm und Jürgen Habermas – jenen Denkern also, die man im engeren Sinne mit der Frankfurter Schule assoziiert – sind keineswegs obsolet. Das möchte uns Stuart Jeffries in seinem Buch „Grand Hotel Abgrund“ zeigen. Der britische Journalist, der 20 Jahre für den Guardian und die Financial Times arbeitete, hat sich eine ambitionierte Aufgabe gestellt.

Er will eine Gruppenbiografie schreiben, jedem einzelnen Mitglied der Kritischen Theorie, die ihre Ursprünge in den 1920er-Jahren in Frankfurt hatte, gerecht werden, wichtige Schriften analysieren und auch noch Zeithintergründe mitreflektieren. „Mich faszinierte an der Frankfurter Schule vor allem, wie deren Vertreter einen überzeugenden kritischen Apparat entwickelten, um die Zeitläufte zu verstehen, in denen sie lebten.“

Der 1962 geborene Jeffries meistert die Aufgabe durchaus souverän – auch wenn er, wie zu erwarten war, unter akademischen Gelehrten damit teils auf harsche Kritik stößt. Jeffries versucht sich nämlich an etwas, das Apologeten der Kritischen Theorie verdächtig erscheinen muss.

Er will nicht nur die philosophischen Ansätze der Frankfurter Schule an die Gegenwart anschlussfähig machen, sondern auch die ja nicht immer ganz einfach zu verstehenden Werke von Adorno und Co in einen fast schon feuilletonistischen Stil übersetzen. Zuweilen verliert er sich dabei ein bisschen zu sehr im Privaten – etwa wenn er versucht, einem die einzelnen Protagonisten dadurch näher zu bringen, dass er Widersprüche oder Kuriosa aus ihrem Leben ausplaudert. Oder die ödipalen Verstrickungen der frühen Protagonisten, allesamt aus wohlhabenden jüdischen Elternhäusern stammend, ein wenig zu sehr betont.

Gewiss hat Jeffries nicht die gesamte Forschungsliteratur studiert – wie es ein Philosophieprofessor getan hätte. Aber im Großen und Ganzen macht er seine Sache gut. Und man hat am Ende der Lektüre den Eindruck, einen Überblick über diese wirkmächtige philosophische Strömung des 20. Jahrhunderts gelesen zu haben, eine Einführung, die einen nicht dümmer macht, sondern zum Weiterdenken und Weiterlesen anregt.

Die Frankfurter Schule, zunächst noch streng marxistisch ausgerichtet, hatte sich zunächst vorgenommen, das Scheitern der Revolution nach dem Ersten Weltkrieg zu analysieren. Bald aber weitet sich das Interesse aus: Man wandte sich ab vom reinen Marxismus, gab psychoanalytischen Deutungen größeren Raum, setzte Theorie gegen Aktion. Die Studien zu Faschismus und Massenkultur, autoritärer Persönlichkeit und der Kehrseite der Aufklärung wurden in den 1930er- und 1940er-Jahren im amerikanischen Exil immer wichtiger.

Jeffries behandelt die verschiedenen Etappen der kritischen Theorie chronologisch und führt sie über Jürgen Habermas und seine Theorie des kommunikativen Handelns bis in die Gegenwart. Und er widerlegt am Ende auf gewisse Weise auch den von Georg Lukacs übernommenen Titel seines Buches: Lukacs hatte den Frankfurter Gelehrten vorgeworfen, sie würden in einem komfortablen „Grand Hotel Abgrund“ residieren, mit distanziertem Blick auf das Nichts und die Absurdität – statt sich hineinzubegeben in die wahren Klassenkämpfe. Adorno hatte früh erkannt, dass Reflexion blindem Aktionismus vorzuziehen sei.

Für Adorno und die anderen Theoretiker der Frankfurter Schule ist das Denken der eigentlich radikale Akt. Langfristig mag auch dieser zu Veränderungen führen. Oder zumindest dazu, sich an der Barbarei und am Unrecht nicht zu beteiligen. Jeffries’ Buch jedenfalls regt an, sich wieder einmal mit diesen radikalen Denkern zu beschäftigen.