Feine Feldhasen

Julia Kospach in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 35)

Es kommt nicht oft vor, dass Menschen sich durch die Begegnung mit einem Tier, erst recht einem Wildtier, nachhaltig verwandeln lassen. Ebenso selten kommt es auch vor, dass die Umstände dafür so günstig sind wie während der Corona-Lockdowns, als Menschen wie die urbane, globetrottende britische Politikberaterin Chloe Dalton statt in London in ihren entlegenen Wochenendhäusern in der windgepeitschten englischen Provinz von 100 auf Null heruntergebremst wurden.

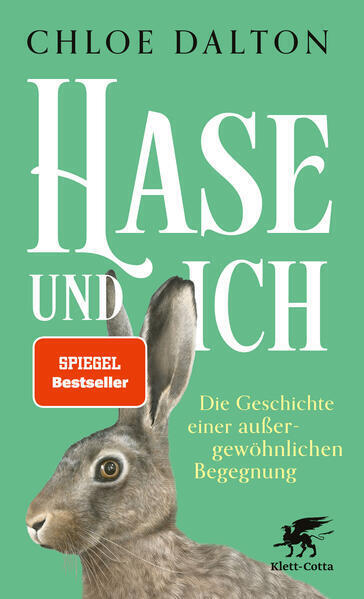

Um eine solche rare Versuchsanordnung geht es in Daltons Buchdebüt „Hase und ich“. Der titelgebende Feldhase wird die ganze Geschichte hindurch keinen Namen bekommen, denn er soll trotz seines Aufwachsens in und um Daltons Haus und Garten ein Wildtier bleiben und in die Wildnis der umgebenden Felder und Wälder zurückkehren.

Das tut er auch und doch wächst Hase zu einem ungezähmten Wanderer zwischen den Welten heran – und ermöglicht es Dalton so, ihn in seinem Wildtier-Sein aus nächster Nähe zu beobachten. Wer stark mit der uralten Menschheitssehnsucht infiziert ist, die Grenzen zwischen den Spezies auch nur für ein paar Augenblicke zu überwinden, kommt bei diesem famosen Buch enorm auf seine Kosten! Man wünscht sich, selbst einen Feldhasen zuhause zu haben, der rein- und rausspringt: würdevoll, distanziert und so andersartig, dass einen jeder Blick darauf aus dem, was man selber ist, herauszureißen vermag.

Was sich hier eröffnet, sind rare Einblicke in Naturell und Verhalten einer äußerst scheuen Wildtierspezies, die aufs Ducken und Flüchten spezialisiert ist, weil ihr als Beutetier vieler Prädatoren – unter denen der jagende und landwirtschaftende Mensch der blutrünstigste ist – nicht viel anderes übrigbleibt. In Gefangenschaft leben Feldhasen, anders als Kaninchen, so gut wie gar nicht. Dalton: „Bei meiner Lektüre stieß ich auf unzählige Ausführungen darüber, wie man Hasen jagt, tötet oder zubereitet, doch ich fand nicht ein Wort darüber, wie man sie aufzieht.“

Auch Tierärzte und Wildhüter wussten kläglich wenig dazu zu sagen, wie sie den anfangs erst ein, zwei Tage alten, handtellerwinzigen und wohl durch einen Jagdhund von seiner Mutter getrennten Feldhasen, den ihr der Zufall bei einem Jänner-Spaziergang vor die Füße setzt, am Leben erhalten soll. Feldhasen könne man nicht domestizieren, heißt es.

Mit der Zuversicht der Unerfahrenen macht Dalton sich dennoch an Hases Aufzucht. Am meisten lehren sie dabei noch historische Jagdbreviere und mittelalterliche Gedichte. Dem Impuls, Hase zu streicheln oder mit ihm zu spielen, widersteht sie sogar, wenn sie ihm sein Fläschchen mit laktosefreier Milch gibt: „Mir missfiel der Gedanke, ihn gegen seine Natur zu halten“, formuliert sie schlicht. Stattdessen verlegt sie sich auf neugierige Rücksicht und lernt nach und nach, was Hase braucht, um zu gedeihen: keine abrupten Bewegungen und fremden Geräusche, die Möglichkeit, nach Gutdünken ein und aus rennen zu können (Hasenklappe!) und: Haferflocken.

Aus einer Welt der Konferenzräume kommend, in der auf Tiere nur selten Rücksicht genommen wird, nimmt Dalton an sich selbst Veränderungen wahr: Ihr Buch erzählt nicht nur von einer erstaunlich gelungenen Wildtier-Mensch-Beziehung und den vielen Mythen, die Volks- und Aberglaube, Märchen und Legende so über Hasen verzapfen, sondern zunehmend auch davon, wie die Erscheinungen der Natur einem naturfernen Menschen plötzlich etwas zu sagen haben. In diesem Sinn ist „Hase und ich“ ein Lehrbeispiel dafür, dass Naturschutz beginnt, wo Naturbeziehung entsteht. In Chloe Daltons Fall ist eine Häsin die Lehrmeisterin. Spott angesichts dieses magischen Vorgangs erlebt sie natürlich auch jede Menge: Wichtigtuer, die Naturfaszination als einfältigen Kinderkram abtun, finden sich ja immer. Doch auch ihnen sei dieses Buch wärmstens ans Herz gelegt.