Kunstsinnige Kaufleute und Dürers Selfie

Oliver Hochadel in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 32)

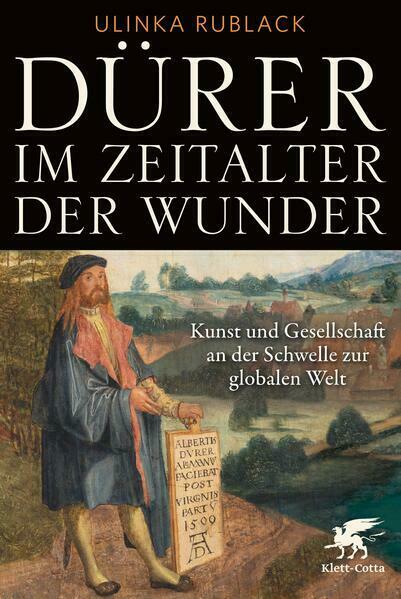

Wie entstehen Moden, Geschmäcker, der Sinn für Kunst und „das Schöne“? Ästhetische Vorlieben fallen nicht vom Himmel, sie sind ein Produkt historischer Prozesse, sagt die Historikerin Ulinka Rublack. Als Ausgangspunkt dient ihr Dürers Heller-Altar (entstanden um 1509, verbrannt 1724). In diesem Bild von Marias Himmelfahrt platziert sich Dürer selbst mitten in die biblische Landschaft: wohlfrisiert und modisch einwandfrei. So setzt sich der Künstler selbstbewusst ein Denkmal, während er den Stifter des Altarbildes, den Frankfurter Kaufmann Jakob Heller, nur als blasse Randfigur zeigt.

Das Verhältnis von Kunst und Kommerz ist aber wesentlich komplexer, wie Rublacks Buch „Dürer im Zeitalter der Wunder“ zeigt. Dieser gedruckte Ziegel enthält drei Bücher in einem. Das erste handelt vom zunehmend zerrütteten Verhältnis zwischen Dürer (das Bild wird teurer!) und seinem Auftraggeber Heller (wann ist es endlich fertig?); das zweite vom Augsburger Kaufmann Hans Fugger und seinem „Kunden“ Wilhelm V., der das Herzogtum Bayern durch seine Vorliebe für schöne Dinge in den Bankrott trieb. Im dritten geht es um den Augsburger Kunsthändler Philipp Hainhofer, der hohe Herren in halb Europa mit Luxusgütern versorgte, darunter Wilhelms Sohn und Nachfolger Maximilian I., der 1614 Dürers Frankfurter Tafelbild für seine Kunstsammlung ergatterte, womit sich der Kreis schließt.

Dank dieser drei Fallstudien und dem geschickt gewählten Personal – Künstler, Kaufleute und Herrscher, aber auch Humanisten und Handwerker – kann Rublack fragen, wie innovative Kunst und neue Konsumgewohnheiten entstehen. Ihre überzeugend herausgearbeitete These: Kunst und Kommerz sind eng verzahnt und treiben einander voran. Künstler wie Dürer mussten lernen, geschäftstüchtig zu sein, während Kaufleute wie Fugger und Hainhofer großen Kunstsinn bewiesen. Rublacks Buch ist auch eine Rehabilitation der als provinziell und unoriginell verschrienen deutschen Renaissance. Im Zeitraum von 1500 bis zum Dreißigjährigen Krieg entstand erstmals ein europäischer Markt für Kunst. Die deutschen Reichsstädte und Höfe waren in stetem Austausch mit Norditalien, aber auch mit Antwerpen und Amsterdam. Luxusgüter aus Amerika und Asien waren der letzte Schrei.

Reiche Bürger und Fürsten wurden zu leidenschaftlichen Sammlern, Wunderkammern und Gemäldegalerien entstanden als Orte exklusiver Geselligkeit. So waren Kunst und Handel auch engstens mit der Politik verwoben. Gerade im religiös tief gespaltenen Deutschen Reich erlaubte das feingeistige Gespräch, das gemeinsame Betrachten eines Dürer oder Cranach überkonfessionelle Kontakte. Hainhofer handelte nicht nur mit exquisiten Objekten, sondern auch mit politischen Neuigkeiten, agierte als Vermittler und Spion. „Die Kunstliebhaber stilisierten sich zu tugendhaften Eliten, die die Kluft zwischen Protestanten und Katholiken überbrückten“, so Rublack.

Das Buch liest sich trotz der komplexen Thematik flüssig. Rublack hat einen ganz eigenen Stil: unaufgeregt, präzise, gelehrt und doch unprätentiös. Sie liefert psychologisch einfühlsame Porträts ihrer Protagonisten, vor allem aber gelingt es ihr, die zahlreichen Kunst- und Konsumgegenstände so anschaulich zu beschreiben, dass die Lektüre selbst zum Genuss wird. Als da wären: Tapeten aus Leder, eingefärbte Vogelfedern auf Hüten, künstliche Zöpfe, Seidenstrümpfe, Rosenparfüms, Eisbärenfelle und „indianische“ Hölzer. Wunderwurzeln aus der neuen Welt, Trüffel, Spargel, Kakao und zuckerhaltige Konfekte verfeinerten die europäische Küche und Apotheke. Auch wie Dürer seine Farben mischte oder Hainhofer Miniaturbauernhöfe samt winzigem Federvieh bastelte, schildert Rublack sinnfällig. Es zirkulierten also nicht nur die wertvollen Objekte selbst, sondern auch das Wissen um deren Herstellung: ein zentraler Mechanismus kultureller Innovation und der Startschuss für die sich entwickelnde Warenwelt. Über 70 exquisite Farbabbildungen zeigt das Buch obendrauf. Oliver Hochadel