Grenzenlose Verlorenheit

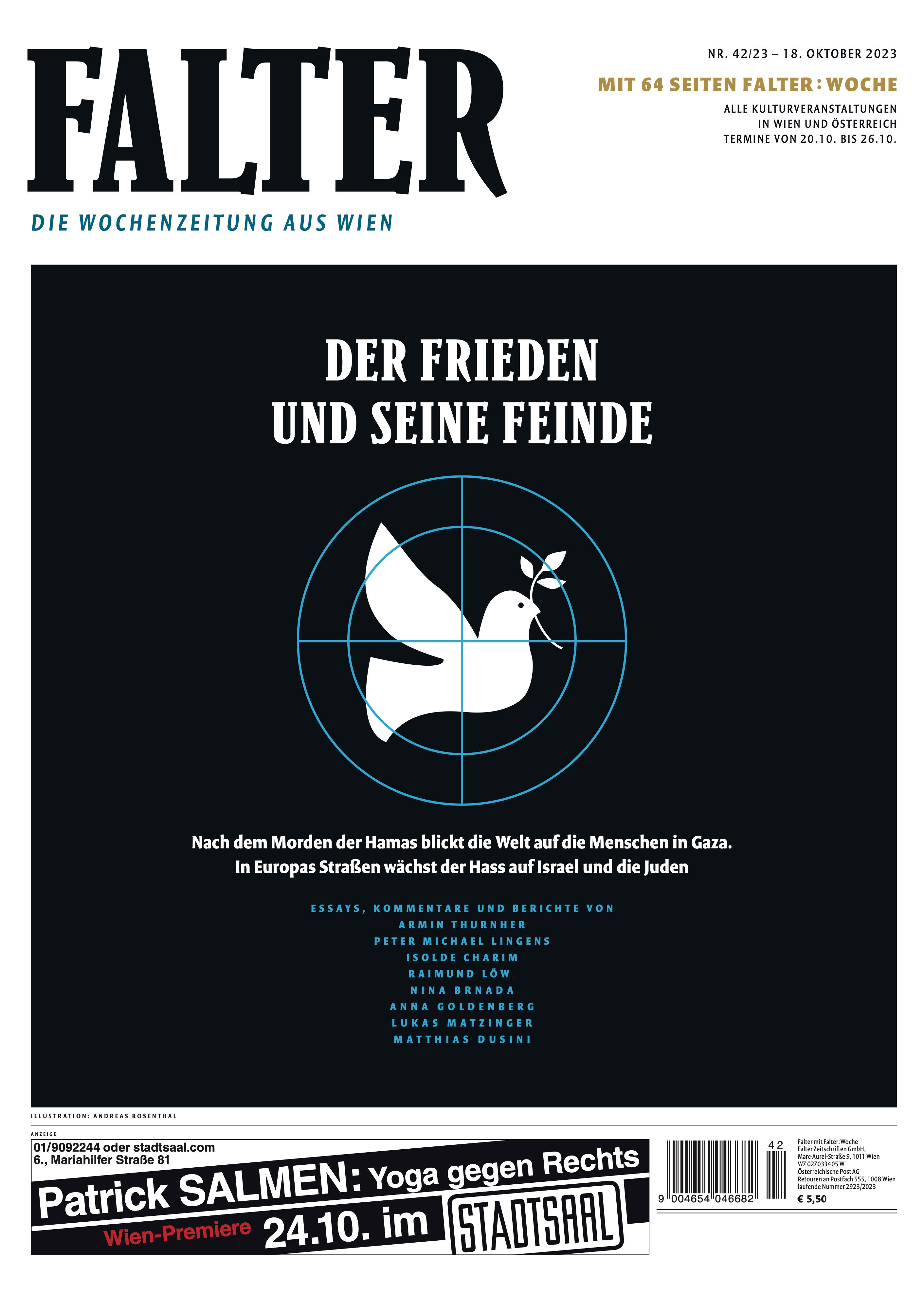

Sigrid Löffler in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 19)

Warten kann sehr spannend sein. Das wusste Samuel Beckett. Das weiß auch der Berliner Autor Sherko Fatah, Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen, der sich in seinen sechs zeitgeschichtlichen Romanen bislang als Spezialist für die geschundene Krisenregion Nahost einen besonderen Namen gemacht hat. Sein jüngster Roman „Der große Wunsch“ besteht – bis hin zur überraschenden und völlig unvorhersehbaren Schlusswendung – geradezu ausschließlich aus Warten.

Schauplatz ist, wie in fast allen Romanen Fatahs, die Herkunftsregion von dessen Vater, das Dreiländereck von Türkei, Syrien und Irak, genauer: ein schäbiger Dorfgasthof auf der türkischen Seite der Grenze zu Syrien. Dort hat sich der Romanheld Murad einquartiert, ein Berliner kurdischer Herkunft, dessen Tochter Naima verschwunden ist. Sie ist mit einem Glaubenskrieger, den sie im Internet kennengelernt hat, nach Syrien durchgebrannt, hat ihn geheiratet und lebt jetzt irgendwo auf dem Territorium des „Islamischen Staats“. Murad und seine deutsche Ex-Frau Dorothee können sich nicht erklären, was ihre Tochter, ein gut ausgebildetes, liberal erzogenes Mädchen mit kurzen Röcken, Make-up und designten Fingernägeln, zu diesem in den Augen der Eltern verrückten Schritt bewogen haben könnte.

Um sie zu finden und aus den Fängen des IS zu befreien, ist Murad – sein arabischer Name bedeutet: der große Wunsch – in diese verlorene Gegend gereist, mit nichts als vagen Kontakten zu zweifelhaften Mittelsmännern, die versuchen wollen, Naimas Spur im Kalifat aufzunehmen.

Das Handy immer griffbereit wartet Murad auf einen Boten, der ihm vielleicht eine Nachricht über den Verbleib seiner Tochter geben könnte. Seine Hoffnung gründet sich allein darauf, dass es mit dem von allen Seiten bekämpften Kalifat offenbar zu Ende geht. Die IS-Kämpfer befinden sich im Herbst 2017 überall auf dem Rückzug und verlieren laufend an Territorium. Die syrische IS-Hochburg Rakka scheint kurz vor dem Fall zu stehen. Die Chancen steigen also, dass potenzielle Aussteiger und Aussteigerinnen auf Flucht aus dem Kriegsgebiet sinnen.

Die Wartezeit füllt Murad mit Grübeln und Streifzügen durchs Umland. Er mietet einen Dörfler mit einem alten Toyota als Fahrer für Ausflüge, die aber außer vielen Steinen, wilden Hunden und einem kurdischen Militärcamp nichts zu bieten haben. Mit Ausnahme einer Höhle voll menschlicher Gebeine, die ihm gezeigt wird – angeblich ein Zeugnis des Genozids an den Armeniern. Murad begreift, dass die Untaten der Vergangenheit dieser Landschaft eingeschrieben und die willkürlichen Grenzen, die vor 100 Jahren von den Kolonialherren quer durch Nahost gezogen wurden, für die Einheimischen völlig bedeutungslos sind. Grenzen existieren für sie nicht, und die Vergangenheit ist nicht abgegolten.

Den größten Teil seiner leeren Tage verbringt Murad damit, über die möglichen Fluchtmotive seiner Tochter zu spekulieren. Religiöse Sinnsuche oder Gehirnwäsche im Internet? Hat das Elternhaus versagt? Trägt er als nachlässiger und unaufmerksamer Vater die Schuld? Grübelnd gerät Murad immer tiefer in Selbsterforschung. Je fremder er sich an diesem Ort voll argwöhnischer Dörfler fühlt, die ihn entweder für einen Spion oder seine desperate Rettungsmission für aussichtslos halten, desto fremder wird er sich selbst.

Wie ein Eremit zieht er sich schließlich in eine verfallene Hütte am Dorfrand zurück und ergibt sich völliger Passivität. Noch schonungsloser als in seinen Vorgängerromanen erforscht Sherko Fatah hier die unüberbrückbare Fremdheit zwischen dem Westen, der arabischen Welt und den entwurzelten migrantischen Pendlern dazwischen. Murad lernt sich als Mann einer prekären Zwischenexistenz zu begreifen: Für das Herkunftsland seines Vaters kann er kein Heimatgefühl entwickeln, doch auch in Deutschland ist er nicht angekommen. Könnte es sein, dass es seiner Tochter ähnlich ergangen ist und sie in dieser Region ihre eigentliche Heimat finden wollte? Was war ihr großer Wunsch? Absolute Hingabe an eine Idee, verkörpert in einem todbereiten Kämpfer? Und hat er seine Tochter überhaupt gekannt? Oder ist seine Suchexpedition in Wahrheit nur ein Ego-Trip?

Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich Murad für seine Missionsfahrt tief und unredlich verschuldet hat. Seine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Sein Gefühl für die Realität kommt ihm immer mehr abhanden, die meisten seiner Kontakte finden ausschließlich in der digitalen Sphäre statt. Die Mails seiner Ex-Frau aus Berlin strotzen von Vorwürfen, die Telefonate mit seinem Berliner Freund Aziz werden immer rätselhafter, und von seinen Mittelsmännern erhält er Handyfotos und Audiofiles mit dem angeblichen Online-Tagebuch seiner Tochter, die ihn erst recht in neue Zweifel stürzen: Ist diese verschleierte Frau wirklich Naima? Hat sie wirklich ein Kind bekommen? Ist das wirklich ihre Stimme, die von Gräueltaten des IS und ihrem Ausstiegswunsch berichtet? Je mehr unüberprüfbare Informationsschnipsel Murad zugespielt werden, desto stärker bedrängt ihn das Gefühl einer bodenlosen Irrealität. Ist er Schwindlern aufgesessen, die ihm nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen? Oder erhält er wirklich handfeste Beweise vom Verbleib seiner Tochter?

Das liest sich beklemmend und faszinierend. Während der Held wartet, baut sich unmerklich eine immer größere Spannung auf. Sherko Fatah versteht es, dem scheinbaren Stillstand der Romanhandlung eine unheimliche Dynamik zu unterlegen, bis hin zum grundstürzenden Finale, das alles über den Haufen wirft, worauf der Held sich bisher zu stützen suchte. Was wirklich vorgeht, vermag er weniger denn je zu erkennen.