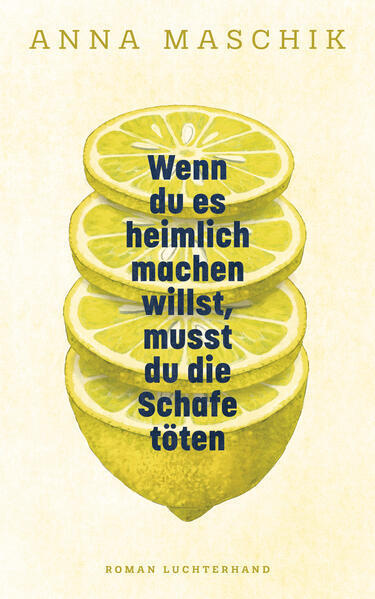

Blut, Fleisch und Zitronen

Sebastian Fasthuber in FALTER 40/2025 vom 01.10.2025 (S. 33)

Schafe sterben leise. Sie schreien nicht wie die Schweine. Perfekt, um im Verborgenen eine Schlachtung durchzuführen. Aber auch harte, körperliche Arbeit. Sie bleibt an Henrike - der Urgroßmutter im Buch -hängen, denn die Männer sind zu jener Zeit im Krieg.

"Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten" heißt der Erstlingsroman der österreichischen Autorin Anna Maschik, Jahrgang 1995. Und so lautet auch der erste Satz.

Weitaus komprimierter als der Titel präsentiert sich der Erzählstil der Debütantin, die Sprachkunst und Literarisches Schreiben in Wien und Leipzig studiert hat und heute an einem Wiener Gymnasium unterrichtet. Maschik bringt vier Generationen einer Familie von 1900 bis zur Gegenwart auf 240 locker bedruckten Seiten mit viel Weißraum unter. Die einzelnen Szenen nehmen nur ein, zwei Seiten ein.

In Sachen Erzählökonomie regiert der Sparstift. Figuren werden mit wenigen Sätzen ausreichend charakterisiert. So etwa der leise, melancholische Georg, den die Urgroßmutter nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kennenlernt -und der ihr Mann wird. Der letzte Satz über ihn verkündet eine tragische Wendung: "Georg wickelt sich im Lauf der Jahre drei Mal einen Strick um den Hals, um sich an den Balken der Scheune aufzuhängen, aber Henrike findet ihn jedes Mal."

In einer Zeit, in der viele Romane die diffusen Gefühle ihrer Figuren lang und breit auswalzen, überrascht dieser umweglose, zupackende Zugang. Wenn es um das Innenleben ihres Personals geht, hält sich Maschik nicht lang mit Emotionen auf, sondern konzentriert sich auf körperliche Innereien. Geburten und Todesfälle reihen sich aneinander -und die Autorin erfreut sich am Klang von Wörtern wie "Aortenkompressorium", "Plazenta-Kürette" oder "Vulvaspreizer".

In der ersten Hälfte regiert noch das Blut. Mit Fortdauer der Handlung wird aus Fleisch Obst, und die Frauen gehen im Anlegen und Pflegen von Gärten auf. Merke: "Pflanzen sind dankbarer als Menschen." Man kann das erstaunliche Romanende, das hier nicht gespoilert werden soll, als Vision einer Welt lesen, in der das Weibliche dominiert und alles blühen darf.

Aber bis dahin sind noch einige Jahrzehnte erzählter Zeit zu überbrücken. Maschik hüpft durch sie ohne große Chronologie. Sie wechselt dabei immer wieder zwischen verdichteten Strängen und experimentellen Einschüben wie Listen, mit denen sie das Erbe der heimischen Avantgarde in Ehren hält. Dazu kommt noch eine gute Prise Archaik und Magischer Realismus.

Als geheime Hauptfiguren entpuppen sich die Hebamme Anna und die Leichenfrau Nora, die über Leben und Tod bestimmen. Sie treten als mythische Gestalten auf, die selbst vom Lauf der Dinge nicht betroffen zu sein scheinen und folglich auch nicht altern. Dass Maschik zumeist einen sachlichen, lakonischen Stil wählt, schließt fantastisch anmutende Elemente nicht aus.

Henrikes Erstgeborener kommt schlafend zur Welt. Seine ersten 15 Jahre verbringt er im Bett. Dann erwacht er plötzlich und kann wundersamerweise sprechen. Das ist vielleicht die größte Leistung, die eine männliche Figur in dem Roman erbringt.

Maschik erzählt die Familiengeschichte über die weibliche Linie, die den Laden am Laufen hält, während die Männer Krieg führen oder über fixen Ideen brüten.

Von Henrike, die 1900 in einem Dorf an der Nordsee zur Welt kommt, geht es nach 1945 mit ihrer Tochter Hilde in eine österreichische Kleinstadt. Sie ist von einem Soldaten schwanger geworden, der sie nach Kriegsende immerhin nicht im Stich lässt, sondern zu sich holt.

Der Zufall führt immer wieder Regie. Einige Jahre später wird Hilde zum dritten Mal schwanger. Sie will das Kind nicht, doch der Abtreibungsversuch misslingt. Aus dem sturen Embryo wird die Mutter der Erzählerin. Die Härte und Kälte der Figuren gegeneinander ist beträchtlich.

Manche Kinder werden geliebt, andere nicht. Die Glücklichen bekommen von der Mutter jeden Abend zum Einschlafen Liebesschwüre vorgesungen. Vor anderen Betten stehen die Mütter schweigend. Dieses grausame Muster wird von Generation zu Generation weitergegeben.

Wie es im Krieg wirklich war, ist natürlich auch nicht aus der Oma herauszubekommen. Auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs folgt eine Doppelseite, die leer bleibt. Ganz will es die Autorin aber nicht dabei belassen - und reicht zwei Listen nach: "WAS MIR DIE GROSSMUTTER ÜBER

DEN KRIEG ERZÄHLT: Dass sie auf der Brücke steht, als die Flieger kommen /Dass sie den Großvater kennenlernt /Dass die Urgroßmutter heimlich schlachtet // WAS MIR DIE GROSSMUTTER NICHT ÜBER DEN KRIEG ERZÄHLT: Alles".

Maschik ist fraglos ein Erzähltalent, nur zieht sie ihr Konzept nicht konsequent durch. Es hätte noch radikaleren Mut zur Lücke gebraucht - oder aber ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen ihres kargen Familienromans.