Die Frau mit den sechs Leben

Michael Omasta in FALTER 3/2010 vom 20.01.2010 (S. 28)

Am 23. Jänner wäre die Schriftstellerin, Hörspielautorin und Schauspielerin Anna Maria Jokl 100 Jahre alt geworden

Schwer war mir das Schreiben immer", vertraut Anna Maria Jokl ihrem Tagebuch im Herbst 1944 nach einem Spaziergang durch Kensington Gardens an, "das heißt die Hemmungen zu überwinden, bevor ich mich zur Maschine setzte. Ganze Sonntage habe ich damit verspielt, um schließlich um 6 Uhr anzufangen." Und weiter, immer noch beglückt vom Waten durchs knöcheltiefe Laub: "Ich muss mir einen Boden unter meine Füße schreiben, wenn mir der wirkliche zu unreal ist."

Geboren 1911 in Wien-Döbling, gestorben 2001 in Jerusalem, ist Jokl bis heute nur einem kleinen Lesepublikum bekannt. Ihr mit Abstand erfolgreichstes Buch, "Die Perlmutterfarbe", gilt noch immer als Geheimtipp. Warum dem so ist, verdeutlicht ein Blick auf die wechselvolle Geschichte dieses großartigen Kinderromans, der vom Auseinanderbrechen einer Schulgemeinschaft handelt: Er wird 1937 geschrieben, 1948 erstveröffentlicht, 1992 wiederaufgelegt, 2008 schließlich verfilmt.

Zudem war die Schriftstellerei stets nur eine von Anna Maria Jokls vielen Berufungen. Noch während der Schulzeit fängt "Moidi" (ein "Kosename, gegeben von einem Tiroler Kindermädchen") als Kinderbetreuerin zu arbeiten an. Gerade 17-jährig übersiedelt sie nach Berlin und stürzt sich ins pralle Kulturleben: Sie wird Schauspielelevin an den Piscator-Bühnen, liebäugelt mit dem Kino, verfasst Hörspiele fürs Radio und studiert Mikrophonie – funkgerechtes Schreiben, Sprechen, Singen.

Sechs verschiedene Leben, resümiert Jokl später, habe sie geführt. An jeder der sechs Stationen ihrer Biografie (Wien und Berlin, dann Prag und London, wieder Berlin und zuletzt Jerusalem) hat sie sich neu erfunden. Sie feiert Erfolge als Kinderbuchautorin, verdingt sich als Journalistin, studiert nach dem Krieg am Zürcher Institut von C.G. Jung und beginnt, abseits des Establishments, privat als Psychotherapeutin zu arbeiten.

Eine der wenigen Konstanten in Jokls bewegter Vita: Sie war Raucherin von früher Jugend an, die Zigarette bis ins hohe Alter ihr treuer Kamerad.

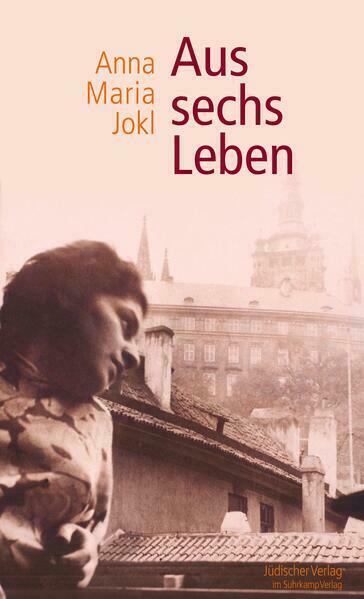

"Aus sechs Leben" heißt passenderweise auch ein anlässlich ihres 100. Geburtstags erscheinender Band, der neben Tagebuchnotizen und Briefen eine Auswahl kleiner Schriften aus Jokls umfangreichem Nachlass enthält. Die in der Regel unvollendeten, bisher auch unveröffentlichten Texte geben einen unverstellten Blick auf die Autorin und ihr Werk frei, wiewohl der Eindruck des unmittelbaren Erlebens manchmal selbst in den Tagebüchern bewusst konterkariert wird (so etwa schließt der Eintrag vom 10. Jänner 1939 mit der Bemerkung: "Am 15. März sah ich die deutschen Kolonnen über die Karlsbrücke einmarschieren.").

Die nachgelassenen Erzählungen entstanden in der Mehrzahl in den 30er- und 40er-, die autobiografischen Skizzen in den 80er-Jahren, nicht selten in Vorbereitung ihrer Bücher "Essenzen" (1993) und "Reise nach London" (1999). Immer und immer wieder wird das Problem der Verständigung thematisiert. So etwa in dem aus der Zeit ihres britischen Exils datierenden kurzen Text über den "Rosetta-Stein", der "zum Schlüssel des Verstehens einer längstvergangenen Epoche" wurde, oder auch in "Der Fremde", einer futuristischen Geschichte rund um einen Sprachwissenschaftler, der die Botschaft einer Metallkugel vom Mars zu entschlüsseln versucht; wobei der erzählerische Kniff bei diesem 1933 in der Vossischen Zeitung erschienenen Beitrag darin besteht, dass er über weite Teile aus "Zeitungsmeldungen" montiert ist.

Selbst Jokls einzige nachgewiesene Arbeit für das Kino, das Drehbuch "Tratsch", hat Sprache zum Thema, präziser: die üble Nachrede und "wie eine bösartige Bemerkung von einem zum andern geht, bis sie eine Lawine wird, die den Betroffenen umbringt" (Jokl). Die Ausgangssituation dieses mit Laien realisierten, verschollenen Kurzfilms klingt verblüffend modern. Lapidar kündet eine Zeitungsnotiz vom Selbstmord eines Pianisten: "Das Motiv der Tat ist unbekannt."

Herausragend, dabei kaum mehr als eine Notiz, ist der autobiografische Text "Names Dropping?", mit dem Jokl auf Drängen eines Literaturkritikers ihre Begegnungen mit Prominenten wie dem Stummfilmstar Conrad Veidt, ihrem Lehrer Béla Balázs, dem Widerstandskämpfer (und späteren Literaturnobelpreisträger) Samuel Beckett und Staatsmännern wie Nehru oder Menachem Begin abhandelt, zu denen sie oft kam "wie die Jungfer zum Kind, wenn auch ohne deren Konsequenzen".

Wichtiger waren der Autorin diejenigen Freundschaften, die oft Jahre und Jahrzehnte überdauert hatten: mit dem Religionsphilosophen Martin Buber, mit dem bildenden Künstler John Heartfield, mit Schriftstellerkollegen wie Albert Ehrenstein oder Johannes R. Becher, mit Ottla, der Schwester des verehrten Kafka, oder mit ihrer Jugendfreundin, der Pianistin Edith Vogel.

Sie lebte "ihr Alleinsein am eigenen Platz' mit Genuss und Leidenschaft", schreibt Itta Shedletzky, ihre Nachlassverwalterin, in dem neuen Buch über Anna Maria Jokl und deren späte Lebensjahre in Jerusalem. Doch auch ihre Geburtsstadt, zumal die Wiener Lieder, hat "Moidi" Jokl niemals vergessen. "Droben auf der Türkenschanz gibt's a Ramasuri, tanzt der Herr von Petersil mit der Madame Buri ...", notiert die Autorin gut 60 Jahre danach über ihre Kindheit. "Bis heute weiß ich von jedem Lied jedes Wort, selbst der Vorstrophen, jeden Akkord auswendig, wenn ich sie heraufkommen lasse. Wort für Wort. Sie hatten Charme, vermischt mit Mozart und Schubert und Haydn, die als Kammermusik durchs Fenster ins Haus klangen."