Das Ökodesaster begann in der Antike

André Behr in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 44)

Etwa 71 Prozent der Erdoberfläche bedeckt das Weltmeer, das in fünf Ozeane und deren Nebenmeere unterteilt wird. Die überwältigende Größe scheint auch den Umfang der Bücher darüber zu beeinflussen. An die 1000 Seiten umfasst die Kulturgeschichte des Mittelmeerraums, die der britische Historiker David Abulafia 2010 vorgelegt hat. Wobei sich der Cambridge-Professor dort auf die Beschreibung der Menschen, Vorgänge und Ereignisse beschränkte, die diesen Raum gestaltet haben.

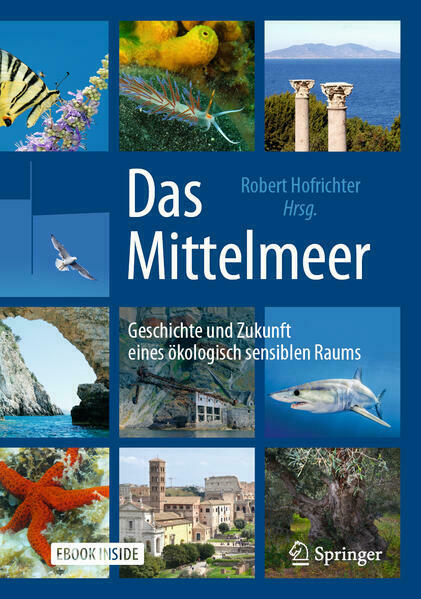

Der Zoologe und Meeresbiologe Robert Hofrichter publizierte soeben ein Nachschlagewerk, das mehr als 1300 Seiten stark ist und jeden Aspekt der Mittelmeer-Thematik aufgreift und bis in alle Winkel ausleuchtet. Allein der Anhang mit weiterführender Literatur füllt über 100 Seiten. Bereits 2001 hatte der bald 63-Jährige bei Springer zu diesem Thema zwei Bände publiziert. Für die Realisierung der jetzigen, komplett neuen Fassung brauchte es ein cleveres Finanzierungsmodell und ein eindrückliches Aufgebot von 25 Co-Autoren.

Hofrichter wuchs in Bratislava auf und studierte in Salzburg, wo er heute lebt. Er verfasste viele Bücher zum Arten- und Lebensraumschutz, setzte sich in Printmedien und im TV für Wildtiere und Pilze ein und initiierte unter anderem die NGO MareMundi sowie das Red Sea Environmental Center am Roten Meer, eine Feldstation an der südlichen Sinaiküste. Seinen beeindruckend breiten Interessen entsprechend umfasst jetzt auch das von ihm verantwortete Mammutwerk jeden erdenklichen Aspekt des Mittelmeers.

Geografisch liegt dieses Gewässer im Zentrum zwischen Europa, Afrika und Asien, einem Gebiet, unter dem die afrikanische Kontinentalplatte auf die europäische Platte trifft, was für seismische Unruhe sorgt. Es gilt als Nebenmeer des Atlantischen Ozeans, mit dem es durch die maximal 900 Meter tiefe und nur 44 Kilometer breite Straße von Gibraltar verbunden ist, wird geprägt vom mediterranen Klima und birgt eine artenreiche, spezifische Fauna und Flora. Geteilt in ein West- und ein doppelt so großes Ostbecken, erstreckt sich das Mittelmeer über fast 4000 km, überdeckt eine Fläche von 2,5 Millionen km² und ist maximal 5,2 km tief. Bis zur letzten Eiszeit lag es inmitten eines Laurisilva, eines immergrünen und immerfeuchten Lorbeerwalds, wie man ihn beispielsweise noch auf der Atlantikinsel La Gomera findet.

Kulturell wurde der Mittelmeerraum in der Antike von Phöniziern, Griechen und Etruskern geprägt, im Mittelalter von Genuesen, Venezianern und Katalanen und vor 1800 von den holländischen, englischen und russischen Flotten. Spätestens nach 1850, konstatiert Abulafia in seinem Epos, hat er allerdings für die Weltpolitik und den Welthandel zunehmend an Bedeutung verloren. Geblieben sind freilich die naturwissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnisse, die in der Antike wurzeln und unsere moderne Welt überhaupt möglich gemacht haben.

Wie im Untertitel „Geschichte und Zukunft des ökologisch sensiblen Raums“ anklingt, wird in diesem Buch alles thematisiert, was die Forschung aktuell bearbeitet oder auch noch genauer ausleuchten sollte, sei es nun bezüglich Geografie, Ozeanografie, Geologie, Fauna und Flora, Fischerei oder Ökologie. Letzterer Aspekt dominiert, denn auch das Mittelmeer müsste dringend besser geschützt werden. Jedes der zwölf Kapitel und die meisten Abschnitte in diesem Lehrbuch in Gestalt eines Lexikons kann man gut einzeln studieren, denn alle wissenschaftlichen Inhalte werden didaktisch hervorragend vermittelt. Dank diesem Konzept und den vielen Bilder, Grafiken sowie teils langen Listen wird man auch zum Schmökern angeregt und darf Themen entdecken, die man als Laie kaum erwartet haben dürfte. Im Kapitel „Geografie und Klima“ beispielsweise führt das Kapitel „Höhlen“ in verborgene Welten, die erstaunlich reichhaltig sind und jeden Abenteuerfilmregisseur begeistern könnten.

Am oder im Mittelmeer sowie in seiner nahen Umgebung existieren tausende solcher Räume, denen offenbar in mehrfacher Hinsicht überragende Bedeutung zukommt. Sie können sich über Kilometer erstrecken und sind für die Biodiversität wichtig in Bezug auf speziell angepasste Arten wie den Grottenolm, für die Paläontologie als Fundort von Überresten ausgestorbener Arten wie den Zwergelefanten auf Inseln oder für die Archäologen, weil sich in solch verborgenen Gängen einzigartige Lebensspuren unserer Vorfahren erhalten haben. Den Autoren dieses Standardwerks ist es auch explizit ein Anliegen, falsche Vorstellungen zu korrigieren, die sich gerade in zu den Umweltwissenschaften zählenden Disziplinen immer wieder einschleichen. So weisen Hofrichter und zwei seiner Kollegen beispielsweise darauf hin, dass unsere Vorfahren durchaus nicht nur im Einklang mit der Natur gelebt haben. Mit der Nachhaltigkeit war es jeweils vorbei, wenn die Bevölkerung stark anwuchs.

Als eines der gravierendsten Beispiele dient die Abholzung rund um das Mittelmeer und auf seinen Inseln. Die gigantischen Dimensionen dieses Raubbaus kann man sich kaum mehr vorstellen, wenn man die Landschaften heute durchreist. Doch vor etwa 14.000 Jahren war der mediterrane Naturraum bis auf geschätzte zehn Prozent der Fläche noch von geschlossenem Wald bedeckt. Bereits tausende Jahre vor den Griechen und Römern wurde gerodet, um Brenn- oder Bauholz zu gewinnen. Die Blütezeit der antiken Zivilisation, so die Wissenschaftler, muss man auch als eine Ära massiver ökologischer Ausbeutung bezeichnen. Solche Eingriffe haben freilich bereits zeitgenössische Autoren beschrieben und beklagt.