"80 Prozent tun das, was die Gruppe von ihnen verlangt"

Lina Paulitsch in FALTER 24/2024 vom 12.06.2024 (S. 33)

Sie sei nur kurz in Wien, in drei Tagen gehe es weiter, erklärt Solmaz Khorsand, Jg. 1985. Die freie Journalistin reist viel und berichtete schon aus Kabul und Teheran. Aktuell arbeitet sie für zahlreiche österreichische und Schweizer Medien. Außerdem schreibt Khorsand Bücher, in denen sie populäre Begriffe essayistisch seziert. Nach "Pathos" (2021) erschien nun "Untertan - Von braven und rebellischen Lemmingen" bei Leykam. Khorsand vereint historische Anekdoten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, um zu ergründen, warum Menschen zu Opportunisten werden. Mit dem Falter sprach sie über soziale Medien, Verhaltensbiologie und Einsamkeit.

Falter: Frau Khorsand, in Ihrem Buch schicken Sie die These voraus, dass sich jeder Mensch irgendwann opportunistisch verhalte. Wann waren Sie selbst einmal ein Lemming?

Solmaz Khorsand: Wenn es um Selbstvermarktung geht. Also jedes Mal, wenn ich etwa mein neues Buch mit meinem Gesicht auf Social Media promoten muss. Das stimuliert niemanden intellektuell. Aber ich weiß, wie Marktmechanismen zwecks Aufmerksamkeit funktionieren - obwohl das nicht meiner Natur entspricht. Und so hat es etwas Lemminghaftes, sich den sozialen Medien zu unterwerfen.

Haben Social Media mehr Lemminge in die Welt gebracht?

Khorsand: Im Journalismus schon. Wobei man unterscheiden muss: In autoritären Ländern haben Social Media eine andere Funktion als in Demokratien -eine sehr gewinnende, weil die Machthaber so umgangen werden können. In Demokratien sind zwar marginalisierte Stimmen mehr zu hören. Aber hier in Österreich nehme ich die negative Seite stärker wahr, weil man permanent mit einer Flut von Narzissten konfrontiert ist, die sich selbst beweihräuchern und vermarkten müssen. Das Ich steht immer im Vordergrund. Und das entwertet letztlich die Substanz der journalistischen Arbeit.

Eigentlich könnte man meinen, die Menschen seien durch Social Media nicht angepasster, sondern individueller geworden. Gibt es eine Gleichförmigkeit im virtuellen Auftritt?

Khorsand: Ich nehme es schon so wahr. Zum Beispiel, dass Journalisten immer wieder posten, welche Prominente sie interviewt hätten. Als ich in den Beruf eingestiegen bin, gab es nur selten Bilder von Journalisten mit ihren Interviewpartnern. Der Journalist war viel weniger präsent. Heute ist das anders, und das hat damit zu tun, dass man sich als eigene Marke aufbauen muss, ansonsten wird man nicht gehört. Ich halte die Influencerisierung im Journalismus für verwerflich. Schon öfters habe ich erlebt, dass Menschen aufgrund ihrer hohen Followerzahl angeheuert wurden. Was absurd ist, weil das nichts über Recherchefähigkeit, kritisches Denken, die Schreibfähigkeit aussagt. Sondern ausschließlich, dass man viele Follower - man könnte auch sagen: Lemminge -hat.

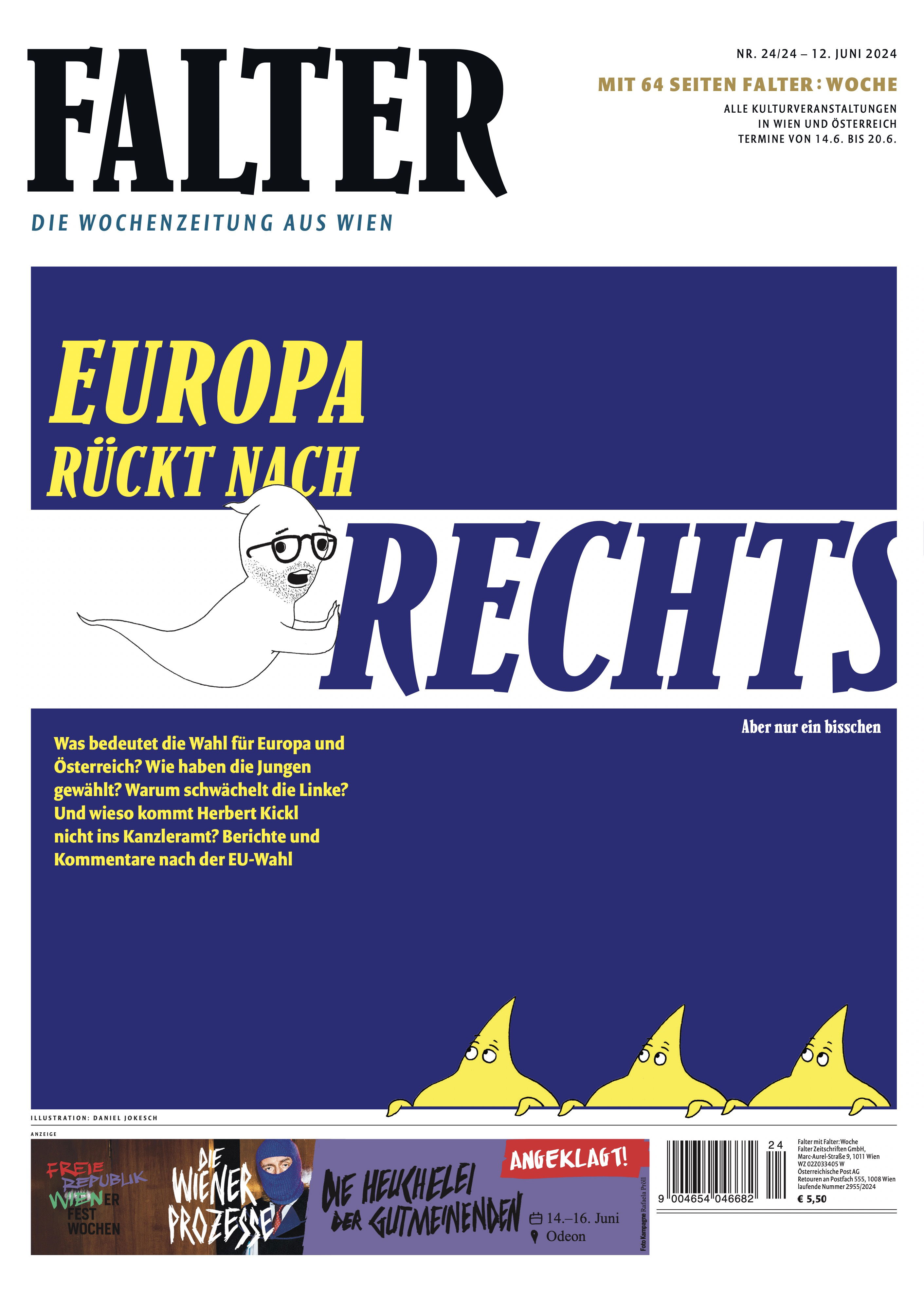

Bleiben wir bei der aktuellen Lage. 2024 ist ein Superwahljahr. Wo können wir Mitläufer beobachten?

Khorsand: Überall. Viele Parteien gleichen etwa ihre Programme an jene rechter und rechtsextremer Mitbewerber an. Medien übernehmen Begriffe aus diesem Spektrum, was zu einer gefährlichen Normalisierung des Diskurses führt. Ein Phänomen, das mich ebenfalls beschäftigt, ist die US-Sängerin Taylor Swift. Sie hat eine derart große Gefolgschaft, dass sie auch ein politischer Faktor bei den US-Wahlen sein könnte. Wenn Swift sich gegen Trump ausspricht, dann zieht sie eine apolitische oder gar konservative Wählerschaft zu den Demokraten. Aber stellen wir uns vor, sie würde für Trump Stimmung machen. Im Prinzip ist so eine Macht erschreckend.

In Ihrem Buch "Untertan" gehen Sie unvoreingenommen an Begriffe wie Opportunismus und Anpassung heran. Sie nennen positive Aspekte, etwa aus der Biologie.

Khorsand: Verhaltensbiologen stellen die Frage: Welchen Sinn hat es für das Lebewesen, sich anzupassen oder zu rebellieren? Ich habe das den "Tunnelblick des Lebens" genannt -Anpassung, um zu überleben. Und um sich möglichst oft zu reproduzieren. Auf welchem Weg sie das tun, ist vollkommen irrelevant -ob sie kooperieren, ob sie altruistisch oder empathisch sind oder genau das Gegenteil.

Inwiefern nützt die Biologie der Gesellschaftstheorie?

Khorsand: Etwa wenn es um die ökologische Frage geht. Der deutsche Soziologe Philipp Staab hat in seinem Buch "Anpassung" beschrieben, dass wir uns von einer Gesellschaft der Selbstentfaltung zu einer Gesellschaft der Selbsterhaltung entwickeln. Er plädiert dafür, Anpassung zu entstigmatisieren, also nicht länger als Gegenentwurf zur Emanzipation zu verstehen, sondern auch als Akt der Freiheit. Damit Gesellschaft funktionieren kann, müssen wir Kompromisse schließen, und das bedeutet, uns ständig anzupassen. In meinem Buch versuche ich, diese verschiedenen Anpassungsformen zu analysieren.

Österreich ist das Heimatland der Mitläufer, Stichwort NS-Zeit. Sehr vereinzelt gab es dennoch Widerstand. Warum werden die einen eigentlich zu Mitläufern und die anderen nicht?

Khorsand: Sozialpsychologen haben in vielen Experimenten festgestellt, dass jeder zum Mitläufer werden kann. Ich finde die Studie "Die Banalität des Guten" von Susanne Beer sehr spannend. Beer analysiert, warum Menschen im Nationalsozialismus trotzdem geholfen haben. Sie sagt, dass sich Momente der Anpassung mit Momenten des Dissenses abgewechselt haben -man ist also nicht qua Charakter Helferin oder Mitläufer. Es müssen die Möglichkeiten gegeben sein, Widerstand zu leisten. Freiräume, die es auch in einer Organisation mit Zwangscharakter geben kann. So konnten etwa Soldaten den Befehl verweigern - nicht indem sie sagten, sie seien gegen den Nationalsozialismus. Sondern indem sie sagten, ihnen werde bei Erschießungen schlecht.

Als Beispiel für eine Gruppendynamik nennen Sie eine Performance der Künstlerin Marina Abramovic.

Khorsand: Diese Anekdote zeigt, wie schnell sich zivilisierte Menschen zu Gruppenraubtieren entwickeln. Abramovic machte eine Performance in einer Galerie in Neapel. Sie erklärte den Besuchern, sie könnten mit ihr machen, was sie wollen. Dafür gab es verschiedene Gegenstände: ein Glas Honig, eine Rose, Lippenstift, aber auch brutalere Dinge wie Messer und Pistole. In den ersten zwei Stunden waren alle noch sehr zivilisiert, haben sie etwa auf die Wange geküsst. Irgendwann kippte aber die Stimmung, und die Menschen wurden aggressiver. Sie begannen, ihr das T-Shirt aufzuschneiden, sie am Hals zu ritzen und das Blut abzusaugen. Einer drückte ihr die Waffe in die Hand, mit dem Finger am Abzug.

Wie ging die Situation zu Ende?

Khorsand: Nach sechs Stunden war die Aktion vorbei. Als Abramovic danach mit den Besuchern sprechen wollte, rannten alle weg. Weil sie natürlich wussten, dass sie sich nicht zivilisiert verhalten hatten. Und sich im Wir hatten verstecken können. Ich bin jemand, der Gruppen sehr kritisch gegenübersteht und glaubt, dass sie immer schlagartig zu einem Mob werden können.

Wie meinen Sie das?

Khorsand: Es ist großartig, wenn eine Gruppe auf die Vulnerablen der Gesellschaft Rücksicht nimmt, Müll trennt und antirassistische Arbeit betreibt. Aber diese Gruppe kann genauso gut menschenverachtende Dinge tun, foltern und töten. Gruppendynamiker sagen, das sei ein ganz normales Verhalten: Zwei Drittel bis 80 Prozent tun das, was die Gruppe von ihnen verlangt.

In Ihrem Buch kommt der Arbeitsplatz als zentraler Schauplatz der Konformität vor. Ist es nicht auch notwendig, sich zu fügen, wenn man mit einer Gruppe einen Beschluss für ein gemeinsames Ziel fassen will?

Khorsand: Das schließt sich nicht aus. Man kann auch im Team arbeiten und trotzdem gewisse Prinzipien haben, rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Hier kommt meine Kritik ins Spiel: In Österreich und in anderen sicheren demokratischen Ländern hätten Menschen oft die Möglichkeit, für ihre Prinzipien einzustehen. Die Konsequenz wäre nicht, dass sie inhaftiert oder erschossen werden. Sondern schlimmstenfalls nur, dass sie gekündigt oder nicht befördert werden.

Sprechen Sie aus eigener Erfahrung? Khorsand: Ich bin vom Journalismus enttäuscht -insofern wir Journalisten, die permanent Missstände anklagen, die eigenen Strukturen und Abläufe nur selten kritisieren. Weil wir alle auf die Angst dressiert sind, dass wir etwas verlieren könnten. Und sei es nur das Wohlwollen des Vorgesetzten.

Am Arbeitsplatz beschreiben Sie eine besondere Form der Anpassung: das sogenannte Passing. Menschen nehmen dabei Attribute eines anderen Geschlechts oder sozialen Identität an, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Khorsand: Frauen etwa nutzen Passing, um den Boys' Club aufzubrechen. Ich habe für eine Recherche mit Coaches gesprochen, die Frauen erklären, wie sie in die Führungsetage aufsteigen können. Den Frauen wird nahegelegt, dass der Arbeitsplatz ein männliches Milieu ist, wo der männliche Habitus gelebt wird, nach dessen Spielregeln man spielen muss. Frauen sollen sich camouflieren: ihre Stimme trainieren, um tiefer zu sprechen; immer die wichtigste Person im Raum adressieren - diese vertrottelten Gorilla-Spiele, bei denen man nur das nachredet, was der Vorredner gesagt hat, um auch etwas gesagt zu haben. Eine hat sogar gemeint, man soll Männerparfum auftragen, um den Gegner zu irritieren. Vielleicht funktioniert es sogar. Ich halte es jedenfalls für einen falschen Zugang, sich an ein Verhalten anzupassen, das man selbst als stumpfsinnig empfindet. Historisch bedeutet Passing aber etwas anderes.

Nämlich? Khorsand: Aus seiner sozialen Identität auszubrechen. Frauen haben sich früher häufig als Männer gekleidet, um sozial aufzusteigen oder ein queeres Leben führen zu können. Für mich sind das die rebellischen Lemminge. Bevor die Taliban in Afghanistan erneut an die Macht kamen, wurden etwa einige Mädchen als Buben ausgegeben, damit sie sich frei im öffentlichen Raum bewegen konnten. Die Eltern selbst förderten das. Sobald die Mädchen in die Pubertät kamen, mussten sie aber wieder als Mädchen leben -ein plötzlicher Freiheitsentzug und ein extrem schwerer Übergang.

Passing ermöglicht also Freiheit in einem System, ohne das System zu verändern.

Khorsand: Genau, einen Platz einzunehmen, der nicht für einen vorgesehen ist. Der französische Literat Édouard Louis schildert in seinen autofiktionalen Werken, wie er seine Sprache, sein Lachen, seinen Namen und sein Äußeres veränderte, weil er glaubte, nur auf diese Art als Angehöriger der Unterschicht aufsteigen zu können. Ein Lemming auf Steroiden. Jetzt ist er ein weltberühmter Schriftsteller.

Sie nehmen auch Bezug auf die Corona-Pandemie. Gibt es einen Zusammenhang mit der Entstehung Ihres Buchs? Khorsand: Nein, mich hat das Mitläufertum immer interessiert, weil wir in einem Land leben, dessen autochthoner Teil fast ausschließlich aus Nachkommen von Tätern und Ermöglichern des NS-Systems besteht. Aber es war mir wichtig, zu zeigen, dass wir in einer Zeit leben, in der bestimmte rebellische Begriffe umgedeutet werden -etwa Querdenken. Alles, was als Kritik am System von einer aufgeklärten, kritischen Schicht beansprucht worden ist, propagieren nun Menschen, die dazu in Fundamentalopposition stehen. Sie wollen zwar eine bessere Demokratie, wie sie sagen, aber mit autoritärem Charakter - mit einer diktatorischen Figur an der Spitze wie dem russische Präsident Putin. Dabei geht es um Kritik am System nur um der Kritik am System willen. Das ist idiotisch.

Wann ist es sinnvoll, zu widersprechen? Und wann nicht?

Khorsand: Es ist immer sinnvoll, zu widersprechen. Man muss aber reflektieren, warum man das tut. Welche Art von Widerspruch ist es -einer, der andere Meinungen berücksichtigt? Oder ist es so, dass ich widerspreche und jeglichen Widerspruch gegen meine Meinung nicht zulasse? Das ist für mich der Unterschied.

Im Schlusskapitel wird ein Ausweg geboten. Sie schreiben, um opportunistischem Verhalten oder Gruppendruck zu entkommen, muss man Einsamkeit aushalten können.

Khorsand: Es gibt Studien, die belegen, dass es gesundheitsschädlich ist, wenige soziale Kontakte zu haben. Aber gleichzeitig sollte Einsamkeit nicht ständig als das Worst-Case-Szenario dargestellt werden -also im Abseits der Gruppe zu stehen. Denn damit drohen totalitäre Ideologien: Wenn du nicht mitmachst, dann stehst du allein da. Sie spielen mit der Urangst des Menschen als eines sozialen Wesens, das sich nach Nähe und Zugehörigkeit sehnt und den Schutz der Gruppe wünscht. Wenn man das Gedankenexperiment wagt, diese Einsamkeit auszuhalten, zumindest temporär, dann wird man weniger leicht erpressbar gemacht.

Wir leben in Zeiten, in denen es viel weniger kollektive gesellschaftliche Strukturen gibt. Das Vereinsleben stirbt, Familie und Kirche sind weniger wichtig. Vielleicht bedienen "Maßnahmenkritiker" dieses verlorene Wir-Gefühl: Menschen fühlen sich als Teil einer widerständigen Gruppe, vernetzt übers Internet. Khorsand: Ja. Ich möchte Einsamkeit nicht romantisieren oder glorifizieren, weil sie zermürbend und grausam ist. Sie ist nichts Positives, aber sie ist auch Teil des Lebens. Man muss nicht um jeden Preis Teil eines Wir sein.

Ihre Eltern sind aus dem Iran geflohen. Ist Ihr Bewusstsein für Anpassung und Widerstand geschärft, da Sie den direkten Vergleich zu einem totalitären System kennen?

Khorsand: Ja, weil ich das Privileg habe, Menschen zu kennen, die für ihre Überzeugung viel riskiert haben und sogar inhaftiert wurden. Anpassung ohne Not erschließt sich mir nicht.