Frauenberufe und Tonkonserven

Sebastian Gilli in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 20)

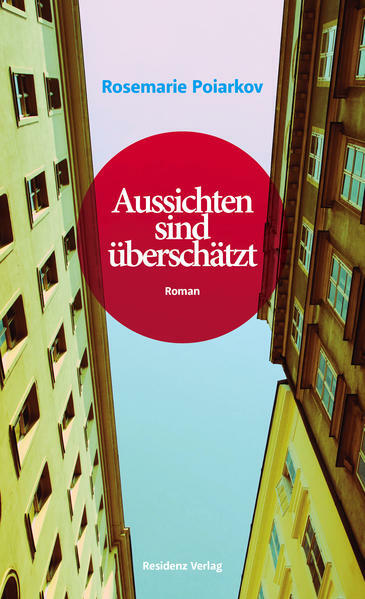

In ihrem Romandebüt verleiht Rosemarie Poiarkov einer Deutsch-als-Fremdsprache-Trainerin eine starke Stimme

In den zweiten Wiener Gemeindebezirk führt uns Rosemarie Poiarkovs Romanerstling „Aussichten sind überschätzt“. Dort, im praternahen Stuwerviertel, lebt die Ich-Erzählerin Luise mit ihrem Freund, dem Tonarchivar Emil: Durchschnittsmenschen mit der Neigung, die Welt zu verstehen und die Gesellschaft zu verbessern.

So wie die 1974 in Baden bei Wien geborene Autorin arbeitet auch ihre Protagonistin als DaF-(Deutsch-als-Fremdsprache-)Trainerin. Wir lernen sie während ihres Flugs zu einer Fachkonferenz nach Mexiko kennen. Auf dem Flohmarkt von Guadalajara entdeckt sie eine Wachswalze mit der geheimnisvollen Aufschrift „Es spricht das Luberl“ – dazu die Adresse Praterstraße 64 und die Jahreszahl 1903.

Dieses frühe Tondokument gibt den Anstoß zur faszinierenden Suche nach der Stimme der schwer verständlichen Worte, die vor mehr als 100 Jahren aufgenommen wurden. Luise und Emil gehen auf Geräuschfang und lassen auch die eigenen Stimmen für die Ewigkeit konservieren.

Als DaF-Lehrerin stellt man sich Luise umfangreich interessiert vor, allerdings neigt diese auch zum Dozieren: „Die Stille kann man nicht aufnehmen. […] Was für ein pseudoromantischer Unsinn! Weil es auf der Erde nirgends absolut still ist, ist die Stille nicht still, sondern die Voraussetzung dafür, dass man das hört, was sonst überhört wird.“

Sowohl die Handlung als auch die Sprache machen dieses mit trockenem, selbstironischem Humor gewürzte Romandebüt zu einem Lesevergnügen. Wie in anderen Großstadtromanen auch spielt das Formprinzip der Montage eine bedeutende Rolle. So werden etwa Aufsätze eines Deutsch lernenden Tschetschenen namens Ahmed und Traumsequenzen eingeschoben.

Gleich ihrer Protagonistin lässt sich Poiarkov „gerne in der Sprache treiben“. Sie geht alten Wiener Ausdrücken nach, hinterfragt die Grammatik, baut eigenwillige Sätze und versucht herauszufinden, welche Impulse Deutschlernende der erlernten Sprache geben.

Zitiert werden unter anderem Johann Nestroy und der junge Strauss sowie Otto Lechner. Es geht um Vorstadttheater, Walzer und Wienerlied, Kunstformen der einfachen Leute also, die mitunter hart für wenig Geld schuften mussten – ähnlich den DaF-Lehrenden von heute, deren Arbeitsbedingungen im Roman thematisiert werden. Als diese Prekariatsangehörigen, die zumeist einen freien Dienstnehmervertrag haben, in ein Angestelltenverhältnis überstellt werden sollen, hadern sie damit, für einen schlecht bezahlten, wenn auch sicheren Arbeitsplatz ihre Freiheit aufgeben zu müssen.

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema, das Poiarkov anhand der einzelnen Figuren lebensklug veranschaulicht, macht den Sarkasmus des Titels „Aussichten sind überschätzt“ spürbar. Dennoch wirkt nichts an diesem Roman angestrengt oder konstruiert, der durch Ernsthaftigkeit und Empathie in der Figurenzeichnung überzeugt.

Luises Freund Emil, der Freak mit einer „Geräuschverkühlung“, die er sich bei einem denkwürdigen Ausflug zur Alten Donau geholt hat, hat einen festen Job; Milan ist ein gut verdienender technischer Zeichner mit einem jämmerlich ausufernden Liebesproblem, das er aus Novi Sad nach Wien mitbringt; Julia schlägt sich als Alleinerziehende durch, und Luise, topausgebildet und knapp 40-jährig, müht sich mit diesem „schlecht bezahlten Frauenberuf“ ab. Sie findet eben Gefallen an ihrem Job.

Ganz anders Josef Grasl, der dem alten Wien nachhängt und Arbeitslosigkeit aus eigener Erfahrung nicht kennt. Über seine DaF-lehrende Tochter Luise sagt er: „Mit gläubigen Moslems hat sie viel zu tun. Dabei hängt ihr der Busen aus dem Kleid. Eine Lehrerin. Aber nicht in einer Schule. Das wäre eine sichere Stelle!“ Er kann nicht verstehen, warum für Luise in so schwierigen Zeiten eine Fixanstellung keine Priorität hat.

In seinen Monologen kommt er – darin an die Figuren Thomas Bernhards erinnernd – auf den Niedergang der Sozialdemokratie zu sprechen: „Die Sozis sind die Ersten gewesen, die vergessen haben, wie es früher war.“ Schließlich ist er es, der Luberls Worte klar und deutlich versteht.