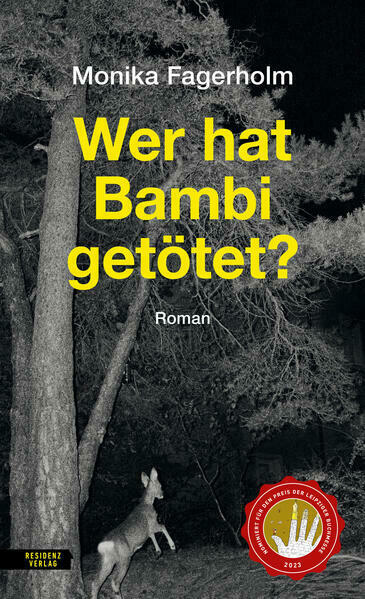

Schuld und Sühne, die Sex Pistols und Prince

Daniela Strigl in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 15)

Am Beginn – „Man kann hier anfangen“ – steht ein Rückblick: Gusten Grippe, Jungstar der Immobilienbranche, gerät beim Joggen in das Villenviertel am „Kaltsee“. Eigentlich wollte er den noblen Vorort von Helsinki, in dem er gemeinsam mit Nathan Häggert aufgewachsen ist, nach der „Katastrophe“ und seinem Weggang von dort meiden. Das war 2008, jetzt haben wir 2014: „Ja. Katastrophe. [...] Alles kracht zusammen und geht kaputt. Für immer. Und, ebenso unausweichlich: Das ist seine Schuld. Und Nathans (vor allem).“

Gleich am Anfang erfährt man, was geschehen ist: Vier Burschen haben eine Mitschülerin vergewaltigt, im Keller der Häggerts, während oben die Party lief, Nathan, dessen Schuld hier in Klammern steht, war der Rädelsführer, Gusten hat mitgemacht.

Man kann hier anfangen – oder auch anderswo. Die Autorin nähert sich dem Geschehen, Beteiligten und Unbeteiligten von verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven aus, sie entfernt mit unerhörtem Raffinement Schale um Schale, bis am Ende der Kern sichtbar wird: ein Tableau des Sadismus, das an Musils „Zögling Törleß“ erinnert.

Da ist der brillant begabte Nathan, Produkt einer toxischen Wohlstandsverwahrlosung, unfähig, mit der narzisstischen Kränkung durch seine Freundin fertig zu werden; ein „Funny Games“-Typ, charismatisch, dämonisch, empathiebefreit. Und da ist Gusten, der ihn bewundert, aber schließlich die Phalanx des Schweigens durchbricht und (Selbst-)Anzeige erstattet, obwohl das Opfer das nicht will. Er ist der einzige Täter, an dem, trotz Freispruchs, die Schuld nicht abperlt, der realisiert, dass die Anführungszeichen in der Prozess-Berichterstattung – die „Straftäter“, das „Opfer“, „sich vergehen“ – eine „nackte Wahrheit“ verhüllen, „eine, mit der man nicht wirklich leben konnte, obwohl man es musste“.

Der Ton macht die Musik bei Monika Fagerholm, die hier virtuos vielstimmig den Drive der Bewusstseinsströme inszeniert, mit Thema und Variation und allen Zwischentönen der Selbstbeschwichtigung und Erkenntnis. Dass die in Skandinavien berühmte finnlandschwedische Autorin mit diesem fulminanten Buch endlich im deutschen Sprachraum erscheint, ist ihrer Übersetzerin Antje Rávik Strubel zu danken, die das Stürmende und Drängende, aber auch das Tänzerische und Subtile des Textes meisterhaft zum Klingen bringt.

Die Musik ist aber auch Bezugsfeld: „Who Killed Bambi?“, die Nummer der Sex Pistols, soll einem Film den Titel geben, den ein Mitschüler über das Verbrechen drehen will. Es wird anders kommen. „Sign O’ The Times“, die halbversteckte morbide Grundmelodie des Romans, stammt von Nathans Liebling Prince: „At home there are seventeen-year-old boys and their idea of fun / Is being in a gang called ‚The Disciples‘ / high on [...]“. Bei den Sex Pistols heißt es „Someone should be angry“, doch die reichen Eltern schieben alles auf den Alkohol und machen sich zu Komplizen.

„Wer hat Bambi getötet?“ ist auch die kunstvoll verzweigte Geschichte mehrerer Lieben: Gusten ist nicht einfach nur ein Täter; er joggt am See, weil er hofft, Emmy zu begegnen, mit der er nach seinem Zusammenbruch die große Lovestory erlebte. Seit sie ihn verlassen hat, tröstet er sich mit ihrer besten Freundin Saga-Lill. Die wiederum will von ihm mehr als sexuelle Lustbarkeiten (ein Wochenende in Wien).

Bald sarkastisch, bald verständnisvoll widmet sich Fagerholm den Herzensverwicklungen vor der Folie eines wölfischen Kapitalismus, den Nathans Mutter Annelise mit Hingebung verkörperte, das Wirtschaftswunderkind aus dem Heim, Geschäftsfrau des Jahres, entthront durch Gustens Verrat. Er, der Schauspieler werden wollte, geht schließlich ihren Weg und irgendwie bewahrheitet sich doch, was sie nach dem Urteil vorhersagte: „Jetzt blättern wir die Seite um, und eines schönen Tages werden wir so viele Seiten umgeblättert haben, dass nichts von alldem passiert ist.“