Ein Parforceritt durch die Geschichte

Erich Klein in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 10)

Längste Zeit gab es die Ukraine nicht. Sie war Bestandteil des Zarenreiches und später der UdSSR. Selbst nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums 1991 dauerte es ein gutes Jahrzehnt, bis ukrainische Literatur auch im Westen wahrgenommen wurde. Erst mit den beiden Revolutionen 2004 und 2014 und vor allem Russlands Angriffskrieg änderte sich die Rezeption.

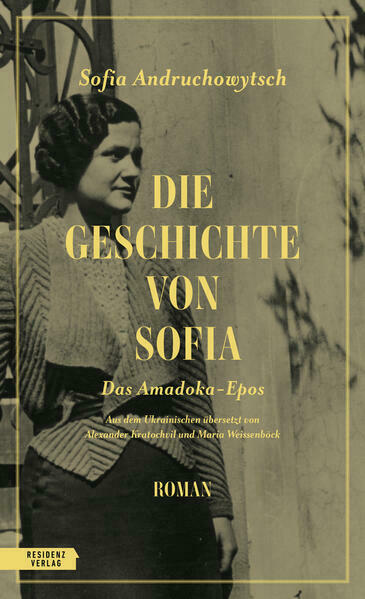

Sofia Andruchowytsch, Tochter des Schriftstellers Juri Andruchowytsch und 1982 in Iwano-Frankiwsk geboren, ist mit bislang acht Büchern die bekannteste Vertreterin der jüngeren Generation. Ihr Hauptwerk, „Das Amadoka-Epos“, ist ein 1400 Seiten langer Parforceritt durch die blutige ukrainische Geschichte im 20. Jahrhundert.

In der „Geschichte von Romana“, dem ersten Teil der Trilogie, übergibt ein Unbekannter einen Koffer mit Briefen und Fotoalben einem Kyjiwer Archiv. Dessen Mitarbeiterin Romana sichtet den Bestand kursorisch – und behauptet, nach einer Internetrecherche in einem 2014 während des Kriegs im Donbass schwer entstellten Soldaten ihren Mann Bohdan wiederzuerkennen. Der Kriegsversehrte selbst hat das Gedächtnis verloren. Um ihm zu helfen, seine alte Identität wieder zu erlangen, erzählt ihm Romana sein bisheriges Leben und einiges mehr.

Schauplatz des zweiten Bandes ist das galizische Butschatsch, wo Bohdan seine Kindheit bei Großmutter Uljana verbrachte. Im Zentrum der „Geschichte von Uljana“ steht deren Liebesaffäre mit Pinkas, dem Sohn des Schächters, vor dem Hintergrund des beginnenden Holocaust. Sofia Andruchowytsch greift damit erstmals ein in der Westukraine lange Zeit tabuisiertes Thema auf. Hier fällt auch erstmals der Name „Amadoka“, ein riesiger, vom antiken Historiker Herodot erstmals genannter mythologischer See, der sich auf diesem Gebiet befunden haben soll.

„Die Geschichte von Sofia“, Abschluss der Trilogie, beginnt intim: „Dieses Haus ist die Verlängerung meines Körpers.“ Eine Frau leuchtet sich nachts durchs Zimmer, in dem sich Bohdan gerade in Albträumen wälzt und die Autorin keine Scheu vor schwülstigem Pathos zeigt: „In den Vertiefungen seiner Narben haben sich wie nach einer Gletscherschmelze ganze Seen gebildet. ,Bald werden alle Gletscher schmelzen. Und was ist dann?‘, sage ich leise. ,Werden wir beide diesen schrecklichen Augenblick erleben? Ich will das Ende der Welt gemeinsam mit dir erleben. Ich will in deiner Umarmung sterben, hörst du? […] Als ich deinen überraschten Blick sah, fuhr ein heißer Strahl des Erkennens in meinen Bauch.‘“

Anhand der Bilder aus einem alten Fotoalbum entfaltet sich eine höchst verschlungene Geschichte mit der bereits aus dem zweiten Band bekannten Großmutter Uljana. Unter anderem geht es um deren Begräbnis und die zahlreichen Kirchen von Butschatsch mit ihren kulturell bedeutenden Heiligenstatuen, Objekten eines ominösen, fehlgeschlagenen Kunstraubs. Archivarin Romana erzählt Bohdan vom Bildhauer Georg Pinsel, oder genauer gesagt: Andruchowytsch referiert die überbordende Geschichte des in den letzten Jahren auch im Westen bekannt gewordenen Künstlers aus dem 18. Jahrhundert, der schließlich überhaupt ins Zentrum des Romans rückt.

„Ich habe dir die Geschichte von Pinsels Heiligem Onufrij ja schon erzählt“, hebt Romana immer wieder an, verrät auch, was die expressiven Bildstöcke mit den Legenden von Baal Schem Tov zu tun haben. Der legendäre Wunderrabbi wirkte in derselben Gegend, und die Erzählerin konstatiert fragend: „Beide waren eng mit ihrer Religion verbunden, jeder mit seiner eigenen. Beide brachten Gott den Menschen näher, und die Menschen näher zu Gott. Ob einer von ihnen wohl bereit gewesen wäre, eine Ähnlichkeit zwischen sich und dem anderen zuzugeben?“

Und dann gibt es da noch einen Dritten im Bunde der lokalen Heiligenverehrung – den kosakischen Laientheologen und Philosophen Hryhorij Skovoroda, der einen Schüler schon auch einmal als „Schweinskopf“ titulierte und mit einem Spruch zum Klassiker wurde: „Die Welt hat mich gejagt, aber nicht gefangen.“ Ob es sich bei dieser Erzählung schon um Bohdans Erinnerung handelt, wird nicht ganz klar, allerdings ist von einem 2000 Grad heißen Geschoss die Rede, das seinen Unterstand traf. Noch einmal interveniert die Erzählerin: „In den Adern dieser drei Männer fließt kein Blut, sondern Feuer.“

Das Blut gefriert im Hauptteil des Romans, wenn es um eine der großen ukrainischen Tragödien des 20. Jahrhundert geht – die Vernichtung der ukrainischen Intelligenzija Mitte der 1930er-Jahre. Hatten die Sowjets anfänglich unter der Losung „Einwurzelung“ die Ukrainisierung des Landes gefördert, so wurden in Stalins Großem Terror tausende Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler als „Nationalisten“ ermordet.

Als Leitfigur dieses Erzählstrangs dient der Autorin die historisch verbürgte und höchst undurchsichtige Figur des Schriftstellers Wiktor Petrow, der als sowjetischer Agent zum „Kollaborateur“ der Nazis wurde und die Verbrechen des Sowjetregimes anprangerte. Seine Briefe sind an die Titelheldin Sofia Zerow adressiert.

Am Ende wird sich Bohdan erinnern und ein Gespräch mit seinem Vater beginnen, mit dem er sich überworfen hatte, als er zu Beginn der Trilogie den erwähnten Koffer aushändigte. Das schon vor Putins „großem Krieg“ begonnene und mittlerweile in zahlreiche Sprachen übersetzte Opus magnum wird ob der Vielzahl an Figuren gelegentlich unüberschaubar. Dessen Lektüre ist eine Herausforderung – aber einfacher ist die tragische Geschichte des Landes mit all seinen Abgründen nicht zu haben.