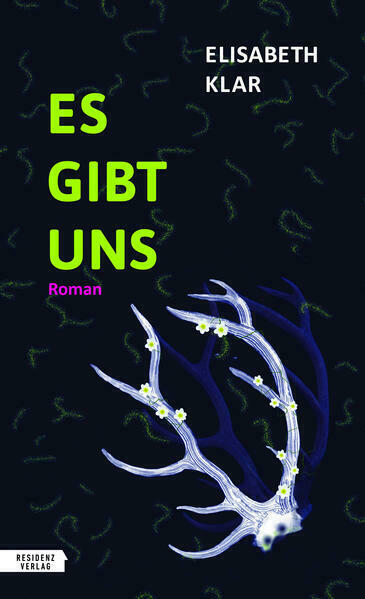

Gendern in der Postapokalypse

Lina Paulitsch in FALTER 12/2023 vom 22.03.2023 (S. 8)

Triggerwarnung: Für diesen Roman sollte man sich ein ganzes Wochenende freihalten oder jedenfalls mehr Zeit veranschlagen, als man gemeinhin für einen knapp 160 Seiten umfassenden Roman braucht. Bei der Lektüre wird man immer wieder zurückblättern, manche Passagen drei, vier Mal lesen müssen.

So etwa ab Seite drei beschleicht einen der Verdacht, dass die Autorin, die Wienerin Elisabeth Klar (Jg. 1986), vorsätzlich alles vernebeln und ins Ungewisse führen will, indem sie sich einer fremdartigen Sprachkunst bedient, die unsereins gar nicht recht verstehen kann.

Das hat insofern eine gewisse Logik, als die posthumanistische Erzählung von „Es gibt uns“ in der Zukunft spielt. Nicht Roboter haben die Menschheit überdauert, sondern schleimige Kreaturen. Mikroorganismen und tierische Mischwesen bevölkern die Erde.

Nach einem apokalyptischen Ereignis ist die Stadt Anemos verstrahlt. Die Gemeinschaft aus Mutantinnen kämpft mit Tumoren und unfruchtbarer Natur, der Tod kommt schnell. Um ihr Überleben und die Wasserversorgung zu sichern, bedürfen die Bewohner der Hilfe eines krakenhaften Wesens namens Oberon. Als Oberon im Liebesspiel stirbt, muss das Müxerl übernehmen, ein Tierchen mit langer Leidensgeschichte und prallem Bauch.

Formal erinnert diese Dada-Geschichte an eine griechische Tragödie: Ausgerechnet das aktuell wieder einmal gerne totgesagte Theater existiert in Klars Science-Fiction noch, wie folgende Passage belegt: „,Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene?‘ fragt der Chor. Die Menge antwortet: ,Ins Theater!‘ ,Du hast zerrissene Stiefel?‘ Und wieder tönt es: ,Ins Theater‘ ,Du hast nichts zum Tauschen und doch Hunger?‘ ,Ins Theater!‘ ,Du legst Vorräte an und versteckst sie gut?‘ ,Theater!‘“

So folgt der ganze Roman einer Theaterveranstaltung. In der Eingangsszene strömt die Bevölkerung zum großen Fest Walpurgis zusammen, ergötzt sich gemeinsam am Spektakel. Spiel und Ekstase schweißen die posthumane Gesellschaft zusammen. Die im Drama geleistete Katharsis, so die Botschaft des Buchs, ist das Lebenselixier der Zukunft.

Auch die Namen der Protagonisten erinnern an Fabeln, Sagen oder keltische Mythen. Sie heißen Iubdan, Selkie oder Kaguya und tragen ihre Geschichten mit viel Pathos vor. Auf der Bühne müssen sie ihr Pronomen angeben, deren Anzahl sich in der Postapokalypse vervielfacht hat, ob sie nun er, es, nin, per oder hän lauten. Oberon wir mit „xier“ und „xiem“ angesprochen.

Die Autorin selbst akzeptiert für sich selbst – so kann man auf ihrer Website nachlesen – alle Pronomina. Elisabeth Klar hat Vergleichende Literaturwissenschaft und Transkulturelle Kommunikation studiert und arbeitet hauptberuflich in der Softwareentwicklung. Es ist ihr zweiter Roman, der sich mit einer trans- bis posthumanen Utopie beschäftigt.

Schon „Himmelwärts“ (2020) handelt von einer Welt, in der Mensch und Tier nicht mehr zweifelsfrei zu unterscheiden sind. Eine Füchsin namens Sylvia schlüpft in eine Menschenhaut und gibt sich als Frau aus. Der Mensch ist in Klars Werken nicht mehr das Zentrum der Welt, Sprache und Kreativität sind auch auf andere Wesen übergeschwappt.

Bereits in „Wie im Wald“ (2017) legen die Protagonistinnen tierisches Verhalten an den Tag, wenn auch rein rhetorisch. Klars Debüt bescherte ihr begeisterte Kritiken und mehrere Literaturpreise. Der noch vergleichsweise konventionelle Roman handelt von zwei Schwestern und deren Machtspielen. Aus der Ich-Perspektive erzählen beide Frauen vom Kotzen, Bluten und vom Schmerz.

Diese körperfixierte Sprache findet sich auch in „Es gibt uns“ fort. „Denn gegriffen soll werden und geschleckt und gebissen und gerieben und gestreichelt und gekratzt“, singt der Chor, der Titania, Herrscherin von Anemos, huldigt. Mit schweren Hufen und geschmücktem Geweih umhegt sie die Pflanzen, die in der abweisenden Umgebung einer Industrieanlage erblühen. Titanias Knospen sind pure Lust, im Spiel sehnen sich die Bewohner nach dem „lebenden Fleisch der Pflanze“.

Die Autorin findet immer wieder auch pointierte Formulierungen – „Nicht alles will man essen, was man lecken will“ –, der Inhalt und Sinn der Geschichte erschließen sich aber nicht.

„Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren“, ruft der Chor, frei nach Tanz-Ikone Pina Bausch. Verloren in der sprachlichen Wirrnis, das sind die Leserinnen und Leser leider ohnehin.