Eine Strumpfhose ist kein Keilriemen

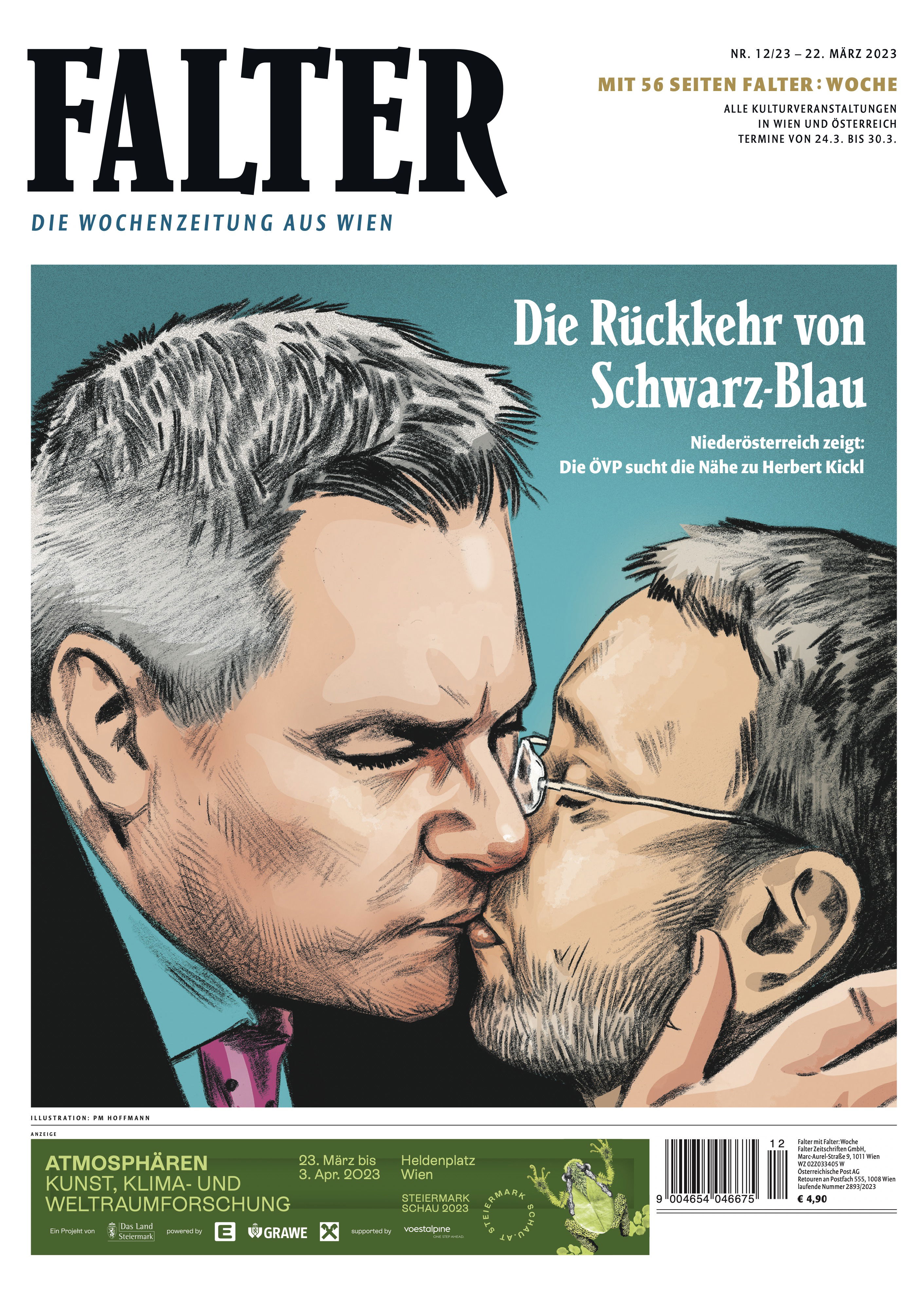

Sebastian Gilli in FALTER 12/2023 vom 22.03.2023 (S. 7)

Als Schauplatz der Literatur spielt die Autowerkstatt nicht eben eine herausragende Rolle. So ist es ein Glücksfall, dass Cornelia Hülmbauer 1982 in ein solches Ambiente hineingeboren wurde und nun, Jahrzehnte später, als Autorin von ihrem Aufwachsen zwischen Motoröl und Mechanikern erzählen kann: „früh lernte ich, dass man keilriemen nicht durch damenstrumpfhosen ersetzen kann, wie man es in filmen sah.“

Die Kfz-Werkstätte, die direkt an das Elternhaus anschließt, gehört dem Vater. Die Mutter ist die „frau chef“. Zu ihrem jüngeren Bruder pflegt die Protagonistin eine typische Geschwisterliebe: „später half ich dem bruder manchmal bei den hausaufgaben. wenn er etwas länger nicht verstand, schrie ich ihn an.“

Hülmbauer, die bisher als Lyrikerin in Erscheinung getreten ist, hat ihren Debütroman „oft manchmal nie“ konsequent in Kleinschreibung verfasst, was seit den Arbeiten der „Wiener Gruppe“ oder den frühen Romanen Elfriede Jelineks für eine „progressive“, anti-konventionelle Haltung steht.

Auch Hülmbauers kindlichem und jugendlichem Ich eignet etwas Aufsässiges; zunächst noch in Form von ausgeprägten Trotzreaktionen, später dann – im Schatten von Klosterschule und Fronleichnamsprozessionen – als Aufbegehren gegen das provinzielle Leben.

„oft manchmal nie“ fügt sich in die österreichische Tradition formbewusster und sprachkritischer Prosa. Der Roman besteht aus kurzen und sehr kurzen Abschnitten, die selten länger als eine Seite sind. Es sind bruchstückhafte Eindrücke eines auf den ersten Blick wenig spektakulären, von Bauernregeln dominierten Familienlebens am Land.

In zarten, poetischen Bildern und Szenen – wie etwa dem Drachensteigen mit dem Vater oder Beschreibungen von Mutters Kochkünsten („beuschl und erdäpfelschmarrn“) – gelingt Hülmbauer eine kurzweilige literarische Selbstbetrachtung, in der Fragen der Geschlechteridentität und die Mechanismen von Zugehörigkeit und Ausschluss ernsthaft, aber nicht ohne eine gehörige Portion trockenen Humors verhandelt werden.

Leitmotivisch fährt das Auto durch den Roman. Für die Erzählerin, deren erstes Wort natürlich „auto“ war, wird dieses Gefährt nach der Mopedzeit zu einem Vehikel in die große Freiheit: „wir fuhren zu einem hiphop-konzert“. Schließlich verliert sie langsam das Interesse am Auto, sodass am Ende gar die zeitgemäße Überwindung des Individualverkehrs obsiegt. Das letzte Wort des Romans lautet denn auch: „aufgehört“.