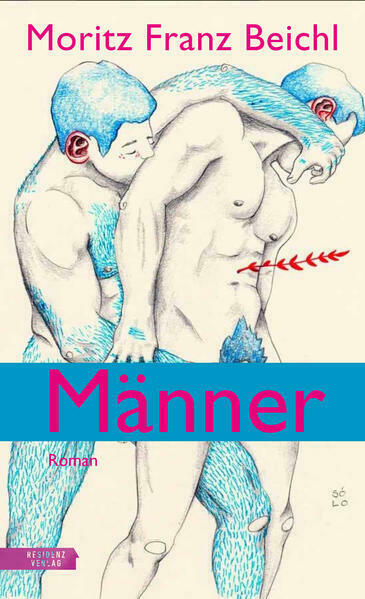

Konrad, der perfekte Hetero

Karin Cerny in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 10)

Der Vater ist gestorben, zwei ungleiche Brüder müssen sich um die Hinterlassenschaft kümmern. Sie treffen sich, um gemeinsam die Grabrede zu verfassen. Aber schon simple Gesten wie das Servieren eines Kaffees setzen im Kopf des jüngeren Bruders, der die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt, ein Klischeefeuerwerk in Gang.

Das liest sich so: „Du stellst mir eine Tasse schwarzen Kaffee hin, den du aus deiner Nespresso Maschine gedrückt hast, ein Gerät, das eigentlich gar nicht in deine perfekte Welt passt. Du bist Besitzer eines Grills auf der Terrasse, der so viel gekostet hat wie ein Auto. Eines Grills, den du via Bluetooth mit dem Handy verbinden kannst, damit man ganz genau weiß, wann das Steak richtig medium rare ist, aber echt medium rare, so wie medium rare sein soll.“

Ein schwuler Mann, der Balletttänzer geworden ist, denkt an seine Kindheit zurück, an den überforderten, distanzierten Vater, nachdem die Mutter die Familie verlassen hat, an sein Coming-out – und an seine Beziehung zu seinem älteren heterosexuellen Bruder Konrad. Dieser Roman ist ein Erinnerungsbuch.

Konrad scheint alles leicht gefallen zu sein scheint: Mit elf wurde er als der kleine Kronprinz Rudolph im Erfolgsmusical „Elisabeth“ in Wien besetzt. Mit 18 wurde er österreichischer Bundesmeister im Billard. Jetzt ist er erfolgreicher Anwalt, hat Frau und ein Kind, das natürlich getauft wurde. Ist Konrad ein angepasster Spießer?

„Männer“ ist die Geschichte einer Annäherung, mit dem Clou, dass ausgerechnet der schwule Bruder seine Vorurteile relativieren muss. Konrad ist der perfekte Hetero, aber ist er wirklich so empathielos wie der Erzähler es immer darstellt? Sieht dieser seinen Bruder vielleicht zu einseitig?

Raffiniert doppelbödig geht es um veraltete Rollenbilder, die sich in Köpfen festsetzen, obwohl die Realität ganz anders aussieht. Schließlich hat Konrad über den Tod des Vaters bereits geweint und kann offen über seine Gefühle sprechen. Der Erzähler hingegen tut sich schwer mit Tränen.

Beichl arbeitet auch als Theaterregisseur. Man merkt seinem Roman an, dass er ein Talent für pointierte Szenen hat. Er versteht es, ernste Themen in unterhaltsame Form zu gießen. Da trifft der Erzähler seinen Bruder zufällig in einem Programmkino, in dem ausgerechnet die queere Lovestory „Call Me by Your Name“ (2018) läuft. Während alle vom traurigen Ende betroffen sind, ist der Erzähler nur wütend: „Denn dafür sind wir Schwulen da: Wir sind zum Ansehen und Unterhalten da! Unser Leid wird ästhetisiert und fetischisiert. Unerfüllte Liebe unter Männern ist Poesie.“

Bereits in seinem Romandebüt „Die Abschaffung der Wochentage“ (2022) gelang Beichl eine spannende Gratwanderung. Schonungslos obsessiv, aber auch leichtfüßig ironisch erzählte er die Geschichte eines jungen Mannes zwischen Depressionen und queerer Lebenslust, Psychiatrie und Rotwein-Rausch.

Alltag und Exzess sind zentrale Themen Beichls, ebenso wie nicht genormte Lebensentwürfe. Der Autor führt vor Augen, wie schwer es uns die Gesellschaft macht, eigene Wege zu finden, was Selbstidentität und Sexualität betrifft. Auch in „Männer“ thematisiert der Erzähler, wie sehr Mainstream-Schönheitsstandards das queere Begehren prägen.

Mit 14 sei er magersüchtig gewesen, mit 18 habe er sich dann bei McFit Muskeln zugelegt, um einem perfekten schwulen Männerbild zu entsprechen. Tunten habe er damals abgelehnt. Beichl hinterfragt dieses gepanzerte Männerbild.

Die Sexdates seiner Erzählerfigur mit „TOP1979“ sind sehr zart und lustig. Und sympathisch realistisch: „TOP1979 hat nicht den größten Penis der Welt, was mich nicht stört, denn er geht sehr gut mit ihm um. [...] Ich wundere mich darüber, wie liebevoll dieser Mann zu mir sein kann, der überhaupt nicht verliebt in mich ist.“