Die kleine Dorothy in der großen Stadt

Stefan Ender in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 14)

Michaela Karl erzählt ihre Biografie von Dorothy Parker als Love-Story zwischen der Autorin und New York

Jeder Journalist ist böse. Wäre es gern. Manchmal. Ein wenig. Doch ist er es tatsächlich, und das auch nur in homöopathischen Dosen, schallt ihm aus weisungsbefugten Mündern augenblicklich der Vorwurf der Polemik entgegen. Er schließt dann die Augen, atmet tief durch und denkt an Karl Kraus und Dorothy Parker und schreibt halt liebe Texte.

Dorothy Parker hat, etwa in ihrer Zeit bei der Vanity Fair, Theaterkritiken verfasst, in denen sie weder den Namen des Autors noch jenen der Darsteller erwähnte – weil die alle so furchtbar waren. Oder sie hat aus selbigem Grund bei einer Show nur über die Suche ihrer Sitznachbarin nach dem Handschuh geschrieben. Als

Literaturkritikerin stellte sie über eine Neuerscheinung fest: "Dies ist kein Buch, das man mit leichter Hand beiseitelegt. Man muss es schon mit aller Kraft in die Ecke schleudern."

Oh, diese unwiderstehliche Kombination von Süffisanz und Eiern! Gab es hierzulande Ähnliches? Vielleicht Anneliese Rohrer in ihrer Zeit als Innenpolitik-Chefin der Presse, mit ihrem herben Volksschuldirektorinnen-Charme: jeder Satz eine gsunde Watschn. Oder Sigrid Löffler in ihren Profil-Jahren: oft eine recht unwirsche

Texte-Terminatrice vor dem Herrn. Aber Dorothy Parkers Eleganz, ihr Nimbus,

Savoir-vivre und Savoir-boire bleiben wohl unerreicht.

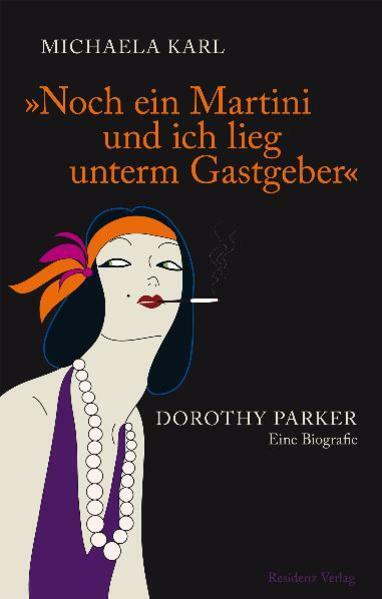

Michaela Karl, bis dato als Spezialistin für Rudi Dutschke, bayerische Amazonen und andere streitbare Frauen literarisch in Erscheinung getreten, hat im Residenz Verlag eine Dorothy-Parker-Biografie veröffentlicht, sie trägt den Titel "Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber", ist sonst aber gut. Karl, Jahrgang 1971, erzählt farbenreich, spannend und detailgenau von Dorothy Parkers Leben und skizziert auch die geschichtlichen Hintergründe, vor dem sich die Vita der legendären New Yorker Kritikerin und Autorin von Kurzgeschichten (1893–1967) abgespielt hat.

Man erfährt von Parkers Kindheit als Mitglied der gehobenen Mittelschicht der Stadt: Der Vater, Henry Rothschild, ein erfolgreicher Textilunternehmer, hatte jüdische Wurzeln (die er eher verleugnete), Mutter Eliza war eine Tochter schottischer Protestanten. Als Dorothy Parker fünf Jahre alt ist, stirbt die Mutter, fünf Jahre später dann die vom Vater eilig geheiratete Nachfolgerin; eine einsame Kindheit ist die Folge.

Schon früh literarisch interessiert, ergattert Parker nach dem Tod des Vaters eine Anstellung als Texterin für Bildunterschriften bei der Vogue, kurz darauf wechselt sie zur erfolgreichen Vanity Fair – die Redaktionsräume der beiden Magazine des Condé-Nast-Verlags liegen praktischerweise auf demselben Stockwerk.

Als Kritikerin der Vanity Fair schreibt sich Parker schnell in die erste Reihe ihrer damals enorm einflussreichen Zunft – deren mythenumwobenen Mittelpunkt in den Roaring Twenties der Journalisten- und Autorenzirkel im Algonquin Hotel darstellt. 1920 wird Parker wegen einer Kritik, in der sie die Frau des einflussreichen Broadway-Impresarios Ziegfeld beleidigt, von der Vanity Fair gefeuert. Egal: Sie hat auch als freie Journalistin genug zu tun (1924 gab es allein am Broadway 256 Premieren, oft zwölf an einem Abend), und sie beginnt nun auch Gedichte und Kurzgeschichten – u.a. für den 1925 gegründeten New Yorker – zu schreiben.

Doch hinter der Fassade der erfolgreichen, schlagfertigen, zynischen Autorin liegt immer noch viel von der Einsamkeit der kleinen Dorothy Parker versteckt – eine Einsamkeit, die Parker mit sehr vielen Partys und noch mehr Scotch und Männern vergessen zu machen sucht. Erfolglos? Karl listet vier Selbstmordversuche (Pulsadern aufschneiden, Veronal, Schuhpolitur, Schlaftabletten) in den ersten vier Lebensjahrzehnten der Schriftstellerin auf.

Als Drehbuchautorin in Hollywood verdient Dorothy Parker zeitweise ein Vermögen, das ihr aber zwischen den Fingern zerrinnt. In Hollywood beginnt sie auch, sich politisch zu engagieren, wird Mitglied der Kommunistischen Partei, sitzt im Gründungsvorstand der Screen Writers Guild, engagiert sich im Spanischen Bürgerkrieg. Sie heimst Oscar-Nominierungen ein (1948), eine späte Professur an der Los Angeles State University endet im Eklat.

Immer wieder kehrt sie nach New York zurück, in ihre Stadt. So auch in den letzten Lebensjahren. Ihre beiden Ehemänner sind tot, so wie die meisten ihrer Freunde aus dem Algonquin-Kreis. Aufgrund ihrer zahllosen Alkoholexzesse wird sie gesellschaftlich gemieden: "Dottie ist inzwischen eine solche Trinkerin, dass du nie weißt, wann sie mit dem Gesicht in der Suppe landet", lästert Truman Capote, selbst nicht gerade als Abstinenzler bekannt, über seine Kollegin im Buch "Erhörte Gebete". Am 7. Juni 1967 stirbt Dorothy Parker 73-jährig in ihrem Hotelzimmer an einem Herzanfall.

"Dies ist eine Liebesgeschichte", schreibt

Michaela Karl zu Beginn ihres Vorwort. Sie bezieht diese Feststellung zwar dann auf die lebenslange love affair zwischen Dorothy Parker und New York, aber der Leser begreift recht schnell, dass das Buch selbst eine Liebeserklärung der Biografin darstellt. Fallweise, selten, geht Karl etwas zu weit, verlässt den Pfad des Faktischen und begibt sich auf das Terrain der boulevardesken Einfühlung – etwa wenn sie eine Affäre zwischen Parker und F. Scott Fitzgerald wie folgt kommentiert: "Zwei verzweifelte Seelen, die sich aneinanderklammern. Es ist Gelegenheits-, vielleicht auch Mitleidssex, Liebe ist es nicht." Abgesehen davon kann das Buch uneingeschränkt empfohlen werden.