Zwei Watschen für Karl Kraus

Sebastian Fasthuber in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 4)

Fünfundsiebzig Jahre nach seinem Tod ist der Wiener Autor und Journalist Felix Salten mit zwei Büchern in Erinnerung geblieben: der Tiergeschichte „Bambi“, die durch die spätere Verfilmung von Walt Disney zu einem bis heute nicht verblassten Welterfolg avancierte (wobei das Buch auch schon zuvor ein Verkaufsschlager war); und dem pornografischen Roman „Josefine Mutzenbacher“, der vermutlich gar nicht aus seiner Feder stammt, wie die Aufarbeitung seines 2015 von der Wienbibliothek angekauften Nachlasses nahelegt.

Diese hat dafür einiges anderes Bemerkenswertes zutage gefördert. Dazu zählen eine reiche Sammlung an Korrespondenz mit Zeitgenossen des Jung-Wien, allen voran Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal, sowie die handschriftliche Fassung eines doch auch ziemlich expliziten Texts, der die „Mutzenbacher“ literarisch übertrifft. Dazu – so viel Teasing muss sein – später mehr.

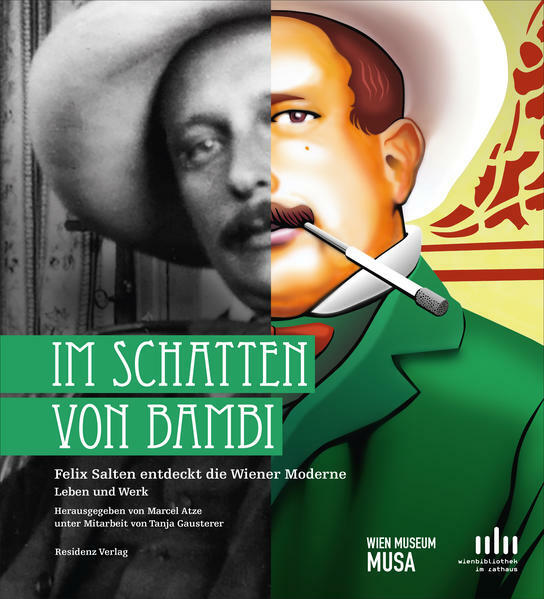

Eine Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus und im Wien Museum Musa sowie der damit korrespondierende 500-Seiten-Band „Im Schatten von Bambi. Felix Salten entdeckt die Wiener Moderne – Leben und Werk“, der gerade im Residenz Verlag erschienen ist, laden zur Neuentdeckung eines Autors ein, der zu Unrecht auf die berühmten zwei Schlagworte reduziert wird. Faszinierend an diesem ist schon dessen bewegte Lebensgeschichte: Salten war ein Kind der Monarchie, wandelte sich im Laufe des Ersten Weltkriegs vom vehementen Kriegsbefürworter („Es muß sein“) zum Pazifisten und floh 1939 vor den Nazis in die Schweiz.

Außerordentlich war auch sein Output: Jahrzehntelang versorgte er eine Vielzahl an Blättern mit massenhaft Feuilletons, Leitartikeln, Satiren, Theaterkritiken und Reportagen. Alles hielt stilistisch ein gewisses Level, manches davon war schlicht brillant. Neben dem Broterwerb blieb bisweilen noch Zeit für die Literatur, wobei Salten sich nach „Bambi“ nicht zuletzt aus Geschäftssinn ganz auf das Verfassen von Tierbüchern wie „Fünfzehn Hasen“ oder „Florian: Das Pferd des Kaisers“ verlegte.

Fast prototypisch verkörperte er den modernen, flexiblen Erfolgsschriftsteller. „Salten hat immer geschaut, wo was geht“, bringt es Marcel Atze von der Wienbibliothek auf den Punkt. „Er war sich nicht zu schade, auch Klatschgeschichten zu kolportieren. Für manche Schlagzeile ging er sicher zu weit. Aber dass er sich oft auf den Journalismus konzentrieren musste, hat seine Feder sogar gespitzt. Seine satirischen Texte zu den europäischen gekrönten Häuptern, die nach Wien auf Besuch kamen, sind großartig. Als Feuilletonist ist er völlig unterschätzt.“

Als Journalist lernte Salten, wie man seine Leserschaft bei der Stange hält, und auf Pointe zu schreiben. Über Wilhelm II. hielt er fest: „Die Geschichte wird ihm Eines unbedingt zugestehen, und daran werden auch die Nörgler der Nachwelt nicht zu rütteln vermögen: daß nämlich unter seiner Regierung die Schnurrbärte einen fabelhaften Aufschwung genommen haben.“

Seinen etwas halbseidenen Ruf als Nebenbei-Literat erwarb er sich schon als junger Mann im Kreise von Jung-Wien – und ganz sollte er ihn nie mehr loswerden. Geboren wurde der Sohn eines ungarisch-jüdischen Ingenieurs in Pest. Seine Familie übersiedelte nach Wien, als er vier Wochen alt war. Mit 15 verließ Salten das Gymnasium Wasagasse vorzeitig und heuerte bei einer Versicherung an. Der profane Grund: Er musste sein eigenes Geld verdienen, denn der Vater war mit mehreren Geschäftsideen baden gegangen.

Als Salten 1890 im Café Griensteidl Schnitzler, Hofmannsthal, Karl Kraus, Hermann Bahr und Richard Beer-Hofmann kennenlernte, hatte er bereits erste kleine Veröffentlichungen vorzuweisen. Innerhalb des Zirkels von Jung-Wien schloss er schnell Freundschaften, blieb wegen seines Backgrounds aber gleichzeitig ein Außenseiter, wie Atze erläutert. „Die Kollegen haben ihn ein bisschen arrogant behandelt. Ihre Eltern hatten es geschafft. Entweder sie waren ohnehin schon wer, oder ihnen ist dieser Aufstieg in den Gründerjahren gelungen. Saltens Familie blieb das verwehrt.“

Im Gegensatz zum glücklosen Vater legte der Sohn als Journalist eine glänzende Karriere hin. Schon in seinem ersten Job als Theaterkritiker der Wiener Allgemeinen Zeitung war er im ausgehenden 19. Jahrhundert teilweise meinungsführend. Als facettenreicher Schreiber blieb seine Arbeit nicht lang auf ein Ressort und Themengebiet beschränkt. 1902 heuerte er bei der Wiener Zeitung Die Zeit an und nutzte seinen Kontakt zu Erzherzog Leopold Ferdinand, um Berichte über Skandale im Hofleben der Habsburger zu verfassen.

Was seine Lebensweise und das Auftreten betraf, wollte er stets mit den Kollegen mithalten. Salten lebte großbürgerlich. Für die Erziehung seiner Kinder war nicht nur seine Frau Ottilie verantwortlich, die für ihn ihre Ambitionen als Schauspielerin aufgab, es gab natürlich auch Kindermädchen. In Wien wohnte die Familie zur Miete in einer Villa in der Cottagegasse, das Sommerdomizil befand sich in Unterach am Attersee, der Jagdsitz im niederösterreichischen Zögersdorf.

Salten war ein Aufsteiger, der zeitlebens gut verdiente, aber mit dem Einkommen nie sein Auslangen fand. „Das Geld ist ihm durch die Finger durchgerutscht“, sagt sein Nachlassbetreuer. „Sobald er Kohle hatte, hat er sie sofort ausgegeben.“ Zumindest bis Mitte der 1920er konnte er noch nicht von seinen Einkünften aus literarischen Werken leben und blieb auf den Journalismus angewiesen.

Zu seinem nahenden 50er veröffentlichte er 1919 eine „Apologie des Tagesjournalismus“, in der er sich über den einfachen Journalisten erhob: „Der eine gibt sich überhaupt in Kleingeld aus, er besitzt nichts als Kleingeld, er wird nie in die Lage kommen, die gröber oder feiner geprägte Scheidemünze des täglichen Feuilletons, der Theaterkritik, der Lokalnotiz, der Gerichtssaalreportage in ein größeres, künstlerisches Kapital umzuwechseln. Der andere, der Künstler, gibt in der Zeitung natürlich genau so wie sein Kollege Kleingeld aus. Aber es ist Geld von einem Kapital, kleine Münze von einer wirklichen Summe.“

Größere Beträge kamen mit „Bambi“ ins Spiel, allerdings nicht auf einmal. Die erste Ausgabe bei Ullstein, die mit 1923 datiert ist, aber bereits zum Weihnachtsgeschäft 1922 im Handel war, geriet zum Flop. Salten war felsenfest davon überzeugt, dass er mit dem Text reüssieren würde, und bat den Verlag um Freigabe. So landete das Buch beim Wiener Zsolnay Verlag, an dessen Gründung und Aufbau der Autor beteiligt war. 1926 wurde „Bambi“ dann neu aufgelegt. Im Gegensatz zu Ullstein schaffte es Zsolnay – strategisch nicht unwichtig – Rehe auf den Schutzumschlag zu drucken. Von da an klingelten die Kassen.

Detaillierte Aufzeichnungen liegen nicht vor, einzelne Belege sprechen jedoch für Saltens Erfolge am Buchmarkt. So erschien die englische Übersetzung von „Bambi“ in den USA im renommierten Verlag Simon & Schuster. 1928 war der Roman Buch des Monats eines US-Buchclubs – mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Und auch an einer im Schweizer Exil verfassten Fortsetzung („Bambis Kinder“, 1940) verdiente Salten noch sehr ordentlich.

Mit den Filmrechten für den Stoff hatte er weniger Glück. Er verkaufte sie für tausend Dollar an einen ehemaligen MGM-Manager, der „Bambi“ für seine Kinder verfilmen wollte. Nachdem dieser Plan gescheitert war, sicherte sich Disney die Rechte. Nun existierte im ursprünglichen Vertrag zwar ein Paragraf, der besagte, dass Salten auch im Fall eines Weiterverkaufs am Erlös verdienen sollte, de facto sah er aber kein Geld mehr.

Auf jeden Triumph kommt in Saltens Vita eine Enttäuschung. In jungen Jahren versuchte er sich 1901 als mutiger Theatergründer, das literarische Cabaret „Zum lieben Augustin“ ging allerdings schnell pleite.

Auch mit Verlegern hatte Salten mitunter seine liebe Not, er zerkrachte sich nach jahrelanger Freundschaft mit Samuel Fischer, weil der tatsächliche Buchabsatz mit den finanziellen Forderungen des Autors nicht mehr Schritt hielt. Außerdem hatte Samuel Fischer sein ansonsten sicherer Instinkt im Stich gelassen: Einen Wurf wie „Bambi“ hatte er diesem Autor einfach nicht zugetraut.

Gut befreundet war Salten mit Hofmannsthal, den er dermaßen verehrte, dass er ein gerahmtes Bild von dessen Händen am Kaminsims seines Arbeitszimmers postierte. Die Beziehung zu Schnitzler war gut, wenn auch nicht frei von Spannungen. Seinen besten Feind fand er in Karl Kraus. 620 Mal erwähnte ihn dieser in der Fackel, kaum eine Bemerkung fällt positiv aus. Für Kraus verkörperte sein Kollege wenig überraschend „exemplarisch die Verantwortungslosigkeit des modernen Journalismus“.

Interessant daran: In jungen Jahren waren die beiden befreundet. Stritt Kraus gerade mit seinem Vater, fand er für ein paar Tage bei der Familie des fünf Jahre älteren Salten Unterschlupf. Den Bruch in der Beziehung markierten die beiden Ohrfeigen, die Salten Kraus 1896 im Café Griensteidl verpasste, nachdem dieser seine Beziehung zu Ottilie Metzl publik gemacht hatte. Der Legende nach versuchte der Geohrfeigte daraufhin einen Schlagring zu ziehen, Friedrich Austerlitz soll sich zwischen die Streithähne geworfen haben. Die Sache ging vor Gericht, Salten wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Vergleichsweise glimpflich kam er in der Nazizeit davon. Als PEN-Präsident hatte er 1933 für seine kompromissbereite Haltung gegenüber nationalistischen Schriftstellern Kritik auf sich gezogen. Seine Bücher waren der zwei Wochen zuvor erfolgten Bücherverbrennung entgangen und wurden erst 1935 verboten. Ins Schweizer Exil ging er im März 1939 – ein volles Jahr nach dem „Anschluss“. Zu seinem Glück war seine Tochter mit einem Schweizer namens Rehmann (Bambi lässt grüßen!) verheiratet, was die Ausreise erleichterte. Salten konnte weite Teile seines Archivs nach Zürich schaffen. Dank einer List des Kunsthistorikers Otto Demus (1902–1990), der als Staatskonservator beim Bundesdenkmalamt arbeitete, konnte er auch wertvolle Artefakte mitnehmen.

Den möglicherweise belastenden Teil seiner Korrespondenz verbrannte Salten allerdings vorsorglich während eines vierwöchigen Autodafés, auch Manuskripte und Bücher landeten im Ofen. Außerdem musste er die Hälfte seiner 6000 Bücher umfassenden Bibliothek in Wien zurücklassen. 400 Bände gingen ausgerechnet an den Luftwaffen-Kommandeur Alexander Löhr, der sich besonders für Saltens Sammlung alter Drucke interessierte.

Die Tätigkeit als Journalist war Salten in der Schweiz untersagt, Belletristik durfte er dagegen schreiben und publizieren – darunter die erwähnte Bambi-Fortsetzung. Den Ruch literarischer Harm- oder Belanglosigkeit aber wurde er auch im Exil nicht los. Im Gutachten des Schweizer Schriftstellerverbands heißt es: „Felix Salten ist ein sehr bekannter, viel gelesener Autor, der als Repräsentant des leichten, anmutigen und oft etwas oberflächlichen Wienertums gelten kann. Seine Werke entbehren der dichterischen Glut und der geistigen Tiefe, sie sind aber alle der Ausdruck einer anständigen Gesinnung und einer gütigen Menschlichkeit.“

Die Eidgenossen dürften nichts von dem Gerücht um Salten als Verfasser der anonym publizierten „Josefine Mutzenbacher“ vernommen haben. Zu dessen Lebzeiten war der Rummel um den pornografischen Roman, der 1906 als Privatdruck erschien, noch überschaubar. Wie „Bambi“ wurde auch dieses Buch erst durch die Verfilmung berühmt, die 1970 in die Kinos kam.

Dessen Nachkommen versuchten später, Saltens Autorschaft nachzuweisen, um an Tantiemen zu gelangen, konnten allerdings keinerlei Beweise dafür vorlegen. Der Literaturwissenschaftler Murray G. Hall vertritt in seinem Aufsatz in dem neuen Salten-Band die Auffassung, dass jemand anderer die „Mutzenbacher“ geschrieben hat. Auch im Nachlass tauchten keine Hinweise auf, die die gegenteilige These erhärten würden.

Pornografisches umfasst die Hinterlassenschaft dennoch: In einer Schachtel mit unzusammenhängendem handschriftlichem Material fand sich eine kleine Erzählung, in der eine junge Frau zur Prostituierten wird. Der Plot kommt einem bekannt vor. Nachlassbetreuer Marcel Atze findet „Albertine“ allerdings „viel trickreicher“. Das Deftige darin sei wohldosiert, die Rahmenhandlung originell und der Grad der Verdichtung bemerkenswert.

Die Geschichte handelt von einer frisch Vermählten, deren Mann leider nur mit anderen Frauen kann, bei ihr hingegen kläglich versagt und sie damit zu erotischer Raserei aufstachelt: „[E]ine stürmische Wallung überfiel mich, ich vertrat ihm den Weg, umarmte ihn, rieb mich an ihm und bat ihn flüsternd: Mach’ mirs! Ich bitte Dich, mach’ Du mirs! Er presste mich an sich, wurde ganz verwirrt und beinahe verlor er die Besinnung.“ Für nächstes Frühjahr ist eine Bühnenfassung im Rabenhof geplant, sie sollte für Erheiterung und vielleicht auch ein wenig Kribbeln sorgen.

Der Journalist und Reporter Felix Salten war freilich besser als der Schriftsteller, befindet Atze nach ausgiebigem Textstudium. Dafür spreche etwa das Buch „Fünf Minuten Amerika“, das während eines USA-Trips im Jahr 1930 entstand und eine atemberaubende Reportage über die Zustände in den Schlachthöfen von Omaha enthält – „eine fabelhaft organisierte Hölle“, die Salten mit einer Kriegsmaschinerie vergleicht.

Von besagter Reise existiert eine Reihe von Gruppenfotos. Auffälligerweise ist die darauf abgelichtete Prominenz – darunter Buster Keaton und Marlene Dietrich – stets neben Salten positioniert: Die Stars wollten neben dem Mann stehen, der „Bambi“ geschrieben hat.