Patient Zero der Klimakrise

Barbara Tóth in FALTER 14/2023 vom 05.04.2023 (S. 44)

Bedrohlich hängen die Gewitterwolken über dem Leithagebirge, wie eine schwarze Wand stehen sie da. Für viel mehr als ein paar Regentropfen wird es am Palmsonntag trotzdem nicht reichen. Während zwischen Wechsel und Semmering die Schauer niedergehen, bekommt der Neusiedler See zu Beginn der Osterferien kaum Regen ab. "Das wird wieder nichts", seufzt Helmut Schwarz mit Kennerblick Richtung Westen.

Schwarz ist Bio-Landwirt und einer der letzten Berufsfischer des Neusiedler Sees. Die Stube seines Hofes in Oggau, am Westufer des Sees gelegen, ist ein Miniaturmuseum. An den Wänden Fotos von Riesenwelsen (einen fing er sogar noch letztes Jahr), prächtigen Zandern (die gibt es inzwischen kaum noch) und seinem Opa, Jahrgang 1903, der seine Äcker noch nach dem Prinzip der Dreifelderwirtschaft pflegte. Gänse und Rinder auf den brach liegenden Weiden gehörten damals zum Alltag in der Region.

Schwarz ist ein Pionier, er hat vor mehr als 20 Jahren auf biologische Landwirtschaft umgestellt, seine Produkte - vorwiegend Weizen und Sonnenblumenkerne - landen im "Ja! Natürlich"-Regal der Rewe-Gruppe. Solange es noch genug Fische im See gab, belieferte er die Haubenlokale der Region mit Zander, Wels und Aal, frisch oder geräuchert und verarbeitet.

Letzten Oktober war dann Schluss mit der Fischerei. Zu wenig Wasser im See, sein Motor blieb im Schlamm stecken. Der Fischereiverband, in dem sich die 14 Berufsfischer des Sees zusammengeschlossen haben, ist inzwischen liquidiert. Es gibt keine Fischereikarten mehr, keine Jahrespacht, stattdessen werden Schwarz und ein paar andere heuer vielleicht individuell einmal fischen und müssen der Eigentümergemeinschaft des Sees dann pro Fang etwas zahlen. Der See gehört zu drei Vierteln der Esterházy-Stiftung, der Rest verteilt sich auf Ordensgemeinschaften und Seegemeinden.

Die Berufsfischer waren die Ersten, denen die Wassernot rund um den Neusiedler See die Existenz nahm. Die Nächsten sind Segelund Jachtclubs und alle, die an ihnen dranhängen: Boots-und Segelmacher, Charterfirmen, Pächter von Clubrestaurants, Kite-und Surfschulen.

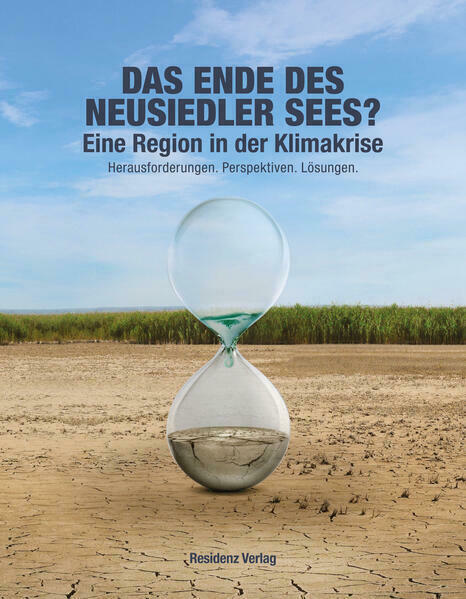

Der Neusiedler See ist "Patient Zero" der Klimakrise, heißt es in einem neuen Buch, das sich mit den Auswirkungen der Erderhitzung in der östlichsten und heißesten Region Österreichs beschäftigt (siehe Marginalie). Der See und seine Umgebung sind ein Zeitfenster in eine heiße Zukunft. 2050 soll in Wien ein Klima wie in Skopje herrschen und rund um den Neusiedler See Bedingungen wie in Nordmazedonien.

Die Klimazone würde also rund 1000 Kilometer weit in den Norden wandern, was eine komplette Veränderung unserer Vegetation und Landwirtschaft bedeuten würde. "Das sind Veränderungen, auf die wir derzeit noch überhaupt nicht vorbereitet sind", warnt der Meteorologe Marcus Wadsak, der am Neusiedler See lebt.

Es geht dabei um weit mehr als jene inzwischen gut 40 Zentimeter Wasser, die im Steppensee fehlen. Bächen und Flüssen fehlt Wasser, der Grundwasserspiegel sinkt, Brunnen fallen trocken. Eine ganze Region muss umdenken, sich anpassen, Tourismus wie Landwirtschaft.

In der öffentlichen Debatte wird das Ganze gerne auf die Frage reduziert, ob man nun den See mit Wasser aus der Donau speisen könne oder nicht. Ganz so, als müsse man nur einen Wasserhahn aufdrehen und damit sei das Problem gelöst. Aber selbst wenn ein neuer Zufluss geschaffen würde, muss sich vor allem die bewässerungsabhängige Landwirtschaft am Ostufer -also zwischen Podersdorf, Illmitz und weiter in den Süden -komplett umpolen.

Im Burgenland kann man heute schon spüren, wie massiv die Klimakrise unser aller Leben verändern wird. Und hier lässt sich auch lernen, dass es nicht den einen Hebel, die Wundermaßnahme gibt, die uns rettet. Sondern dass alle zusammen mithelfen müssen - mit Umlernen, Verzicht und vor allem Kompromissbereitschaft.

Es waren Schreckensbilder: Als im Hochsommer letzten Jahres der Zicksee austrocknete, tauchten Fotos auf, wie man sie bisher nur aus Dürrekatastrophenzonen kannte. Massenhaft Fischkadaver, aufgesprungene Schlammwüsten. Der Zicksee war ein östlich vom Neusiedler See gelegenes, nicht einmal hüfthohes Gewässer. Dem Neusiedler See droht perspektivisch das gleiche Schicksal.

Während die Fischer mit Hilfe der Anrainer im Zicksee noch versuchten, die letzten Karpfen aus dem Schlamm zu retten, liefen einige Kilometer weiter entlang der Bundesstraße die Wasserwerfer der Überkronenbewässerung auf den Mais-und Kartoffelfeldern auf Hochtouren. Zicksee wie landwirtschaftliche Bewässerung greifen auf das Grundwasser zurück.

Wird das den See und seine Umgebung retten? Nein, sagen die Experten im Sammelband "Das Ende des Neusiedler Sees?". Der Seewinkel war historisch gesehen Weideland, Mais und Kartoffeln wurden nur als Futter für die Tiere angebaut. Die Rinder, die von Ungarn Richtung Wien zum Schlachthof in St. Marx getrieben wurden, machten auf den weiten Steppenwiesen des Seewinkels halt. Heute findet sich die Schweine-oder Rinderhaltung im Seewinkel nur im Kleinen. Als Vorzeigeprojekte mit regional edlen Rassen wie dem Mangalitza-Schwein oder dem Steppenrind. Am Westufer betreibt die Esterházy-Stiftung eine Zucht.

Intensive Landwirtschaft - verbunden mit massiver Grundwasserausbeutung - kam erst ab den 1970er-Jahren dazu - und damit das Interesse der Agrarmultis.

Im Jahr 1983 baute der US-amerikanische Konzern Corteva Agriscience, vormals Pioneer - einer der größten Saatguthersteller der Welt -, eine Saatgut-Station zur Produktion von Hybridmais in Parndorf. Rund 500 landwirtschaftliche Betriebe sind heute in die Saatgutmais-Produktion eingebunden, das sind fast ein Viertel aller Bauern in der Region. Produziert wird für den heimischen und globalen Markt. Mais ist mittlerweile die zweitwichtigste Anbaufrucht nach dem Winterweizen in der Region.

Ein rigides Wassermanagement einzuführen heißt für die Landesregierung unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) also, sich mit einem der wichtigsten landwirtschaftlichen Arbeitgeber der Region anzulegen, noch dazu ein Agrarindustrie-Multi -und mit von ihnen abhängigen Bäuerinnen und Bauern, die im Glauben an Fortschritt und Ertragsgewinne in den letzten vier Jahrzehnten ihre Betriebe auf ein neues System umgestellt haben.

Für 2023 hat das Burgenland die Regeln zur Wasserentnahme bereits verschärft. In wasserwirtschaftlichen Teilregionen von Apetlon, Illmitz, Podersdorf und Tadten - also am Ostufer des Sees -gilt schon jetzt die "restriktive Phase 1". Raps, Erbsen, Sonnenblumen und Getreide dürfen gar nicht, andere Kulturen entweder vor oder nach 18 Uhr bewässert werden. Tagsüber bewässern darf nur, wer eine Tröpfchenbewässerungsanlage installiert hat. Die Schläuche, die man immer wieder erneuern muss, produzieren wiederum viel Plastikmüll, aber das ist eine andere Geschichte. Eine neu gegründete Lobbyinggruppe namens "IG Bewässerung Bezirk Neusiedl am See" warnt schon, dass ein "Verbot der Beregnung und ein Umstieg auf andere Kulturen zu einem dramatischen Rückgang der Wertschöpfung und damit zu einer weiteren Reduktion unserer Betriebe führen" wird.

"Auf der Westuferseite wurde nie bewässert", sagt Helmut Schwarz. Er war froh, dass er zwei Standbeine hatte: die Fischerei und die Landwirtschaft. Da das mit dem Fischen heuer nichts wird, möchte er sich auf die Landwirtschaft konzentrieren. Letztes Jahr hat er versucht, Soja anzubauen, aber das hat nicht geklappt. Schwarz denkt jetzt darüber nach, seinen Weizen selber zu veredeln. Beispielsweise als Mehl direkt zu vermarkten. Er bekäme dann viel mehr, als wenn er es wie bisher an den Zwischenhändler Bio-Getreide Burgenland liefert. Und für den Endkonsumenten wäre es trotzdem günstiger, als wenn er im Supermarkt zum Bio-Produkt greift.

Klein, aber fein, vielleicht auch so, wie es sein Opa gemacht hat, im Rhythmus der Dreifelderwirtschaft, ist das die Zukunft? "Gut möglich, dass wir wieder darauf zurückkommen", sagt Schwarz. "Ich bin 50 Jahre alt und ich kann nicht sagen, was die nächsten zehn Jahre bringen werden. Aber eines weiß ich: so weitermachen wie bisher, das geht nicht mehr."