Lasst das Totholz leben!

Katharina Kropshofer in FALTER 5/2025 vom 29.01.2025 (S. 42)

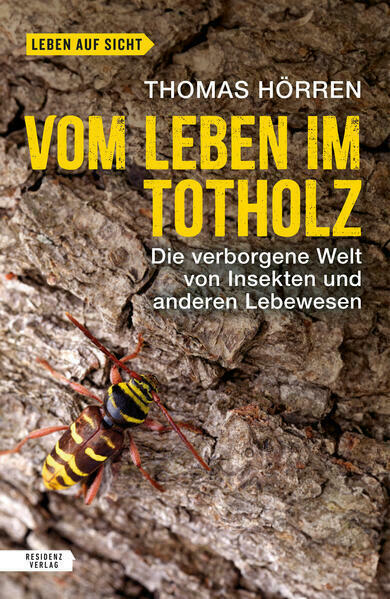

Ein Baumstamm, horizontal auf der Erde; Zweige, die nach dem Sturm den Boden bedecken; abgestorbene Wurzeln unter Wasser -Totholz prägt unsere Landschaft. Und ist trotzdem wenig bekannt, fast unsichtbar. Nicht aber für Thomas Hörren.

Der Biologe ist Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld. Dieser hatte 2017 mit einer Studie für Aufregung gesorgt: Die Forscher fingen zwischen 1989 und 2016 an insgesamt 63 Standorten in Naturschutzgebieten in Deutschland Insekten. Und dokumentierten ein alarmierendes Ergebnis: Die Biomasse (also das gesammelte Gewicht) der Fluginsekten hatte um 75 Prozent abgenommen. Für viele wurde das zu einem Weckruf.

Hörren ist seither nicht still gesessen. Im Gegenteil: Der Deutsche forscht an unbekannten Käfern, als "totholz.thomas" unterhält er Insektenfans auf Instagram und nun hat er ein Buch über die faszinierende Welt des Totholzes geschrieben. Bevor er auf Forschungsreise nach Gibraltar aufgebrochen ist, hat er mit dem Falter über das globale Insektensterben, freche Pseudoskorpione und die Überwindung des Ekelfaktors gesprochen.

Falter: Herr Hörren, es gibt viele besondere Lebensräume -von Korallenriffen bis hin zu tropischen Regenwäldern. Wieso interessiert Sie gerade das Totholz?

Thomas Hörren: Das mit dem Totholz fing sogar schon relativ früh an, in meiner Jugend, weil ich festgestellt habe, wie viele unterschiedlichste Insekten daran leben. Ein Viertel der circa 50.000 Tierarten in Mitteleuropa sind in irgendeiner Form an Totholz gebunden. Besonders Totholzkäfer haben es mir angetan.

Was macht sie so faszinierend?

Hörren: Um einzelne Arten entdecken zu können, muss man sich ganz bestimmte Strukturen ansehen. Also etwa wissen, dass manche gerne in Baumhöhlungen leben oder es ein bisschen feuchter brauchen. Andere Arten leben wieder in Kronenästen, die ganz oben in den Eichen sind, wo man nicht rankommt. Ich habe nur auf den passenden Sturm gewartet, bis mal ein Ast herausbricht und die Art dann sofort darauf gefunden. Es gibt aber auch Totholzkäfer, die unterirdisch auf Friedhöfen leben, an toten Wurzeln von Bäumen. Das ist eine große Welt, die mich einfach so sehr gepackt hat und mich bis heute begeistert.

Gibt es eigentlich eine einheitliche Definition davon, was Totholz überhaupt ist?

Hörren: Ja, eine sehr simple: alles, was an Pflanzen verholzt ist und in irgendeiner Form abstirbt -punktuell oder im großen Stil. So gesehen ist auch ein Schneidebrett Totholz, auch wenn es sich nur sehr langsam zersetzt. Auch Holzhäuser müssen nach knapp 70 Jahren in Teilen erneuert werden, weil sie im Prinzip nicht mehr stabil sind. Viele Definitionen von Totholz kommen mir deshalb ein bisschen zu kurz. Totholz ist viel vielfältiger, wir kennen das auch alle, aber nehmen es nicht als Totholz wahr. Klassisch etwa Tannenzapfen: Die haben einen Mittelstrang, der auch Totholz ist und an dem sich wieder spezifische Käferarten entwickeln.

Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass Totholz an sich nicht besonders sexy klingt? Möglicherweise hat es ja ein Imageproblem?

Hörren: Tot an sich ist ja erstmal negativ behaftet. Aber Totholz wird wieder lebendiger. Unsere Kulturlandschaften sahen früher ganz anders aus. Menschen haben die Ressourcen um sich herum viel stärker genutzt, im Winter brauchte man zum Heizen unterschiedliches Holz und hat alles aufgesammelt. Reisigsammler etwa, die die feinen Äste auf dem Boden als Einstreu für Ställe genutzt haben. Sobald ein Sturm kam, haben sich die Leute gefreut und sind in den Wald gelaufen. Die meisten Wälder waren also sehr leergeräumt. Das hat zu einer Hygiene geführt, die aus ästhetischen Gründen übernommen wurde.

Das ist also ein Grundkonflikt: Totholz steht in Konkurrenz mit den Bedürfnissen des Menschen.

Hörren: Ja, in diesem Verständnis müsste ein Wald sauber sein mit möglichst wenig Totholz. In der Holzwirtschaft möchte man keine Bäume, die so alt werden, dass sie anfangen zu kränkeln - so können wir das Holz nicht als Rohstoff nutzen. In Städten haben Verantwortliche immer Angst, es könnte irgendein Ast abbrechen und uns treffen. Da gibt es dann Verkehrssicherungspflichten. Wir haben also immer versucht, Totholz möglichst weit von uns wegzubekommen. Erst in den vergangenen Jahrzehnten sehen wir, wie wichtig es eigentlich ist und dass dieser Verdrängungsprozess uns einiges gekostet hat -nämlich die biologische Vielfalt.

Was hat sich seither verbessert?

Hörren: Seit ein paar Jahrzehnten sieht auch die Forstwirtschaft, dass der Erhalt der biologischen Vielfalt eine gewisse Rolle spielen muss. Im öffentlichen Raum sehen wir, dass schöne, alte Bäume ein touristischer Ankerpunkt sein können. Dann gibt es Naturdenkmäler wie "Kaiser-Eichen" oder "Königs-Buchen". Aber wir müssen noch weiter denken: Forstwirte versuchen zum Beispiel, Verbiss durch Rehe wegzubekommen. Der führt dazu, dass die Bäume anders, in ihrer Sicht nicht so "gesund" wachsen. Den Wald selbst stört das eigentlich überhaupt nicht, wenn manche Bäume schiefer wachsen oder früher krank werden -denn da freuen sich andere Organismen darüber.

Wie bringt man Forstwirte dazu, das mehr zu schätzen?

Hörren: Wir müssen die Flächen, auf denen biologische Vielfalt erhalten wird, vergrößern. Das kriegen wir aktuell noch nicht gut hin. Die meisten Wälder, selbst wenn es Naturschutzgebiete sind, werden in irgendeiner Form intensiv bewirtschaftet. Wenn man es aber schafft, eine Parzelle für Bildung oder Naherholung zu nutzen und den Leuten zu zeigen, was dort natürlich passieren würde, profitiert die biologische Vielfalt. Das müssten auch Gebiete sein, in denen jeder das Risiko selbst trägt, ein Ast auch mal abfallen kann. Aktuell versucht man, alles so steril wie möglich zu gestalten.

Das ist der wirtschaftliche Teil. Aber es gibt auch einen Konflikt zwischen Klima-und Naturschutz: Vom gesamten Kohlenstoff, der weltweit in den Wäldern gespeichert ist, entfallen etwa acht Prozent auf Totholz. Wenn es verrottet, wird wieder CO2 freigesetzt.

Hörren: Grundsätzlich wird dieser Kohlenstoff deutlich langsamer freigesetzt als in bewirtschafteten Wäldern. Sehr viel Kohlenstoffspeicherung findet erst in alten Bäumen statt -die so alt sind, dass sie für die Bewirtschaftung nicht mehr interessant sind. Die natürlichen Zersetzungsprozesse gab es schon immer und deutlich stärker als heute, weil Europa viel stärker bewaldet war. Die Situation, die wir heute haben, ist eine Kulturlandschaft des Nutzens und der Zerstörung. Und wir haben das große Problem, dass sehr viele Dinge verbrannt werden und wir damit eigentlich Kohlenstoffe in der Luft haben, die sehr lange da bleiben. Holz zu verbrennen ist fast genauso schlimm wie das Verbrennen von fossilen Rohstoffen.

Reden wir noch einmal über die Vielfalt der Arten, die von und mit Totholz leben. Was ist all diesen Käfern, Fliegen oder Spinnentieren gemeinsam?

Hörren: Erstmal, dass sie etwas können, was wir nicht können: Totholz verdauen und daraus alles aufnehmen, was sie benötigen - Proteine, Fette, Zucker, die sie aufspalten können. Das können sie durch die Interaktion mit den richtigen Mikroorganismen, die uns zum Beispiel fehlen. Darüber hinaus nutzen viele Tiere das Totholz als Unterschlupf, als Jagdgrund, als Kinderstube. Viele kennen das von auffälligen Vogelarten wie Specht-oder Eulenarten. Man kann einfach beobachten, dass sie in den Landschaften verschwinden, sobald nicht ausreichend Totholzstrukturen vorhanden sind. Und so sieht das bei sehr vielen Organismen aus. Dazu kommt noch Totholz im Wasser. Dort verhält es sich ganz anders, prägt ganze Bachverläufe. Auch viele Fische brauchen Totholz für ihren Nachwuchs.

Sie erzählen von vielen, sehr spezialisierten Arten mit faszinierenden Lebensweisen. Darunter eine Gruppe, die den meisten neu sein dürfte: Was bitte sind Pseudoskorpione?

Hörren: Pseudoskorpione sind eine sehr interessante Gruppe. Wenige Millimeter große Spinnentiere, die mit Skorpionen verwandt sind, aber nicht zur selben Tierordnung gehören. Sie sehen aber ähnlich aus, es fehlt ihnen allerdings der Schwanz und der Stachel. Stattdessen ist ihr Hinterleib abgerundet. Enorm viele von ihnen leben wirklich wie kleine Skorpione im Totholz, jagen dort kleine Milben oder Staubläuse. Und jetzt kommt das Faszinierendste: Viele sind augen-und flügellos und so winzig, dass sie nicht von selbst neue Lebensräume erreichen können. Also haben sie eine Taktik namens Phoresie entwickelt, halten sich mit ihren kleinen "Krebsscheren" an anderen Insekten fest - und lassen sich so an andere Orte tragen.

Diese Arten sind oft sehr selten. Hängt das damit zusammen, dass das Totholz an sich weniger wird?

Hörren: Es gibt viele Verlierer, aber auch ein paar Gewinner dieser Situation: Im Mittelgebirge und den Ebenen Europas wird zum Beispiel nicht mehr so stark auf Nadelgehölze gesetzt, da sieht man Verbesserungen für Arten wie manche Bockkäfer, die sonnenbeschienene Äste brauchen. Oder Schwebfliegen, die sich auf Saftflüsse von Bäumen spezialisiert haben. Aber generell ist es so, dass wir häufig nur das bewerten, was für uns interessant ist - etwa die Borkenkäferarten, die in der Forstwirtschaft als Schädlinge gelten. Selten möchten wir hingegen wissen, was hier alles lebt und welche Strukturen diese Lebewesen brauchen, damit sie fortbestehen können. Deswegen weiß man in vielen Fällen so wenig über diese Tiere.

Apropos: Sie sind auch Mitautor der berühmten "Krefeld Studie", die zeigt, dass die Biomasse der Insekten über einen Zeitraum von 26 Jahren erheblich abgenommen hat. Was hat sich seither geändert?

Hören: Wir hatten nicht damit gerechnet, dass das viral geht -vor allem international hat das viel losgetreten. Und auch in der Wissenschaftslandschaft haben diese Zahlen eine kleine Schockwelle ausgelöst. Wir wussten über den Verlust von Arten Bescheid, die gut untersucht sind: Tagfalter, Libellen oder Heuschrecken, alles, was groß und bunt ist. Wir haben hingegen Daten in Naturschutzgebieten ausgewertet und gezeigt, dass selbst dort etwas falsch läuft. Und zwar systemisch, in der ganzen Landschaft.

Hat sich seither etwas verbessert?

Hörren: Bis auf die gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema sehen wir leider keine großartig positiven Entwicklungen. Vielleicht in den Äckern und Gärten, aber nicht in Naturschutzgebieten. Wir bräuchten zum Beispiel viel mehr Pflege dieser Flächen. Sie sind im Prinzip kulturhistorische Landschaften, die nur so existieren, weil sie seit vielen, vielen Jahrhunderten in irgendeiner Form bewirtschaftet worden sind. Viele Offenland-Lebensräume wurden vor einigen hundert Jahren stark von großen Huftieren geprägt, Pflanzenfressern, die herumwandern konnten. Beweidungsprojekte, die die Nachfahren von Wisent und Auerochse wieder in die Landschaft bringen, feiern große Erfolge. Wir stellen uns Naturschutzgebiete immer noch als kleine, abgeschnittene Inseln vor. Auch wenn rundherum Landwirtschaft stattfindet, Straßen vorbeiführen und auf diese Weise Dünger, Pflanzenschutzmittel und Abrieb von Autoreifen permanent in die geschützten Flächen kommen.

Was müsste man tun? Eine Mauer rundherum bauen wird nichts nutzen.

Hörren: Erstens, diese Umwelteinflüsse messen. Das ist einfach und kostet auch nicht viel Geld. In den Gebieten, in denen wir biologische Vielfalt rechtsverbindlich erhalten wollen, sollten wir auch die Flächen rundherum anpassen. Also mehr Puffersituationen schaffen.

Ich würde behaupten, die meisten Menschen hatten irgendwann als Kind eine Art Insektenphase. Später schlägt das bei vielen in Ekel um. Sie betreiben einen erfolgreichen Instagram-Kanal und einen Podcast -wie regt man diese Faszination wieder an?

Hörren: Ich versuche die Leute -wortwörtlich - auf Augenhöhe an diese Organismen heranzuführen, ihnen zu zeigen, was die Geschichten hinter den Tieren sind. Eine Art begleitetes Entdecken. Die schönste Bestätigung ist, wenn Leute selbst mit offenen Augen durch die Gegend gehen: Ich habe kürzlich zum Beispiel gepostet, dass es einen neuen Käfer gibt, der an Rosmarin lebt. Wenn die Leute dann selbst beim Rosmarin im Garten oder auf dem Campus oder am Friedhof suchen und dieses funkelnde Juwel eines Käfers finden, das sie vorher nie wahrgenommen haben, dann habe ich meinen Job gut gemacht.

Schicken die Leute dann auch Fotos?

Hörren: Ich kriege sehr viele Zusendungen über gelungene Entdeckungen. Manche haben so sogar schon neue Arten entdeckt! Ich habe zum Beispiel mal dazu aufgerufen, auch im Herbst und Winter, wo weniger los ist, nachts an Bäumen nach Insekten zu leuchten. Und so hat jemand im Dezember 2024 in Bremerhaven eine Wanzenart erstmals für Deutschland gefunden - Mecidea lindbergi. Zu Ehren von Harald Lindberg, einem finnischen Insektenforscher.

Sie haben auch im Hambacher Forst geforscht, der zum Symbol für den Protest gegen Kohlekraftwerke wurde, und befürworten die Aktionen der Aktivisten. Sehen Sie das als Teil Ihrer Rolle als Wissenschaftler?

Hörren: Wir haben das große Problem, dass sehr viel Forschung innerhalb von Wirtschaftssystemen stattfindet, etwa in der Agrarökologie oder der Forstwissenschaft. Ich glaube, dass wir auch andere Perspektiven brauchen, um fragen zu können: Wie schaffe ich es, dass Biodiversität vor Ort an erster Stelle steht? Deswegen sympathisiere ich sehr für gesellschaftliche Ansätze, die sich dafür einsetzen, dass darüber diskutiert wird und dass man alte Entscheidungen, etwa die Rodung von Wäldern, überdenkt - wie im Hambacher Forst.