Wie den nächsten Tag überleben?

Alfred Pfoser in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 32)

Die dunklen Jahre“ heißt das Buch, das der in Wien lebende Zeithistoriker Kurt Bauer 2017 publizierte. Er legte damit eine umfassende, sehr gut lesbare Darstellung von Politik und Alltag im nationalsozialistischen Österreich von 1938 bis 1945 vor, die den Stand der Forschung einarbeitete und zugleich als Resultat seiner eigenen langjährigen Beschäftigung mit dem Thema punkten konnte.

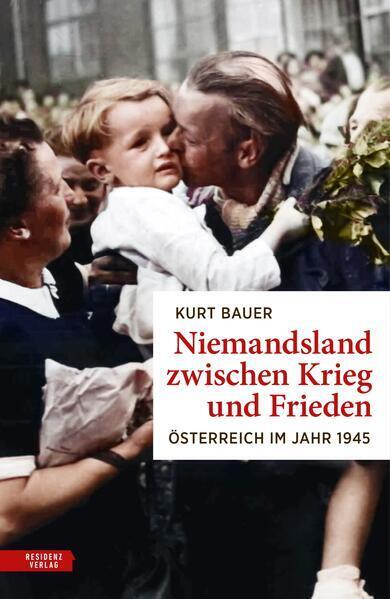

Sein neues Buch „Niemandsland zwischen Krieg und Frieden“ über das Österreich im Jahr 1945 schließt daran an. Diesmal gibt es ausschließlich Alltagsgeschichten mit Zeitzeugen, die zum Teil schon in der früheren Publikation kurz vorgestellt wie zitiert wurden und nun mit ihren Schicksalen entlang einer chronologischen Ordnung wieder vorkommen.

Der Kreis der Auskunftspersonen erweitert sich auf insgesamt 26 Frauen und Männer, Junge und Alte, Soldaten und KZ-Häftlinge, Nazis und Oppositionelle, die (in den Worten des Autors) von ihren Erfahrungen und Stimmungen in jenem Jahr der Extreme erzählen. Da und dort wird ein Zitat aus Tagebüchern, Autobiografien und Briefwechseln eingeflochten.

Prominente finden sich nur wenige ein. Ausnahmen: Ingeborg Bachmann und der Schriftsteller Georg Stefan Troller; vielleicht auch noch Marko Feingold, der mit 106 Jahren der zuletzt älteste Holocaust-Überlebende Österreichs war, und der 2015 verstorbene ÖVP-Politiker Karl Pisa. Aber wer kennt noch den Finanzminister der Jahre 1949 bis 1952 Eugen Margarétha? Bauer widmet vor allem den No-Names eine Bühne für ihre Flucht- und Leidensgeschichten.

Nach seiner Darstellung haben nur wenige das Jahr 1945 als eines der Befreiung erlebt: die Überlebenden der Konzentrationslager natürlich und auch die in Wien als Krankenschwester arbeitende Mignon Langnas, die wie ein Wunder trotz ihrer jüdischen Herkunft überlebte. Eindrucksvoll das Schicksal des italienischen Malers Aldo Carpi, dem sein Porträtzeichnen half, die Todesmühlen von Mauthausen und Gusen zu überstehen. Der in Wien geborene, 1938 nach Palästina ausgewanderte Jack Hamesh kam in der Uniform eines britischen Offiziers nach Österreich zurück.

Für die Mehrheit von Kurt Bauers Zeitzeugen aber war 1945 ein Jahr des Schreckens: entsetzlich lange sich hinziehende Wochen des Mordens, der Vertreibung und Bedrohung, des Hungers und der Plünderungen, der Kriegsgefangenschaft, des Schwarzhandels, der Hamstertouren, der Vergewaltigungen und der ständigen Angst vor dem nächsten Tag. Als der Krieg mit aller Brutalität auch in Österreich wütete, galt nur mehr eines: „Rette sich, wer kann.“ Der Zufall regierte und entschied, ob man überlebte oder umkam. Im Frühjahr trieb die Furcht vor den Russen viele aus Wien und Umgebung nach Westösterreich, auf den Straßen herrschte Chaos pur mit Kolonnen von Flüchtenden.

Für die Österreicher gab es nach den so großartig scheinenden Zukunftsversprechungen der Nazis 1945 ein böses Erwachen. Noch zu Ostern dieses Jahres hofften manche auf eine „Wunderwaffe“, obwohl die sowjetische Armee schon nach Österreich vorgestoßen war. Die 18-jährige Bauerntochter Maria Archer aus Kärnten, die im Herbst 1945 die Lehrerausbildung beginnen sollte, trauerte im Sommer ihrer Zeit als Führerin des Jungmädelbundes nach und beschwerte sich: „Nun beginnt die Hetzjagd gegen den Nationalsozialismus.“

Kein Zweifel: Kurt Bauers „Niemandsland zwischen Krieg und Frieden“ zeichnet mit Hilfe seiner Figuren ein lebendiges Zeitbild, aber dieses hat auch seine Tücken. Die Verfasser von Tagebüchern und Briefen sind in ihren Schicksalen gefangen, oft geht ihnen die Fähigkeit ab, jenseits des eigenen Schicksals die historischen Hintergründe und Einordnungen mitzudenken. So fehlt im „Niemandsland“ in vielerlei Hinsicht der Kontext, deshalb empfiehlt es sich, auch die „Dunklen Jahre“ mitzulesen.