Wir bauen eine neue Stadt

Jan Tabor in FALTER 8/2008 vom 20.02.2008 (S. 57)

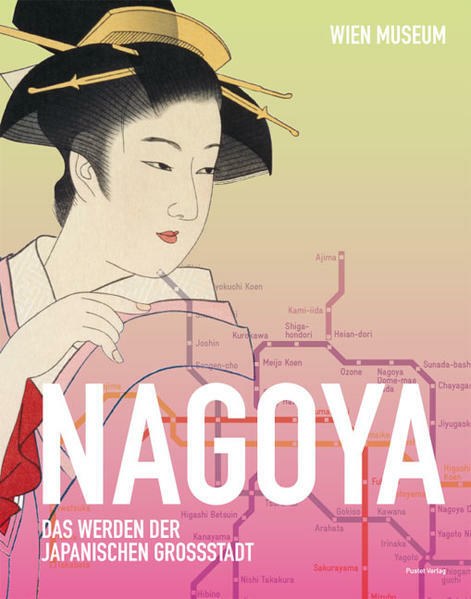

Wirklich spannend wird die Ausstellung erst ab 1873. Bis dahin erinnert die Schau "Nagoya. Das Werden der japanischen Großstadt" im Wien Museum an die vortrefflich bestückte Japanabteilung im Wiener Museum für angewandte Kunst mit Porzellanvasen, Lackarbeiten, Kimonos, Farbholzstichen und Samuraischwertern. Lauter auserlesene Kostbarkeiten haben die Kustoden des städtischen Museums in Nagoya nach Wien geschickt, gar kein Zweifel. Die Stadt Nagoya, 1610 gegründet, war eines der wichtigsten Verwaltungs- und Kulturzentren im alten Japan. Eine Art Garnisonstadt, in der unter anderen rund 50.000 Samurai samt Familien lebten, in den ebenfalls 1610 errichteten Häusern der streng geplanten Rasterstadt neben der Burg.

Am Anfang betritt man eine kunsthistorisch hervorragend ausgewählte, ansonsten aber konventionelle Schau. Jetzt fängt das Wien Museum wieder mit dem üblichen Allwetter-Ausstellungsprogramm der Wiener Museen an, denkt man sich. Aber Achtung! Neben Isabel Termini hat Direktor Wolfgang Kos mitkuratiert. Und ab 1873 wird die Exposition eine echte Kos-Expedition voller Fallen und Hinweise, die oft im Banalen, Alltäglichen, Unauffälligen versteckt sind. Wird immanent politisch, oder besser: kulturpolitisch. Nagoya wird zu jener Stadt, die sie jetzt ist: eine Industriestadt mit 2,2 Millionen Einwohnern, in der Firmen wie Brother oder Toyota nach dem Zweiten Weltkrieg zu Weltkonzernen wurden oder wo in den Mitsubishi-Flugzeugwerken die berüchtigten Zero Fighter produziert wurden, mit denen die japanische Luftwaffe am 7. Dezember 1941 Pearl Harbor angegriffen hatte. Die Rüstungsindustrie war der Grund, warum Nagoya durch Bombardierung vollständig zerstört wurde und völlig neu, auf einem Raster mit bis zu hundert Meter breiten Straßen, aufgebaut werden musste. Die Flugzeugbauer bastelten nach dem Krieg aus dem Flügelalublech Fahrräder. Eines davon ist ausgestellt: ein wirklich merkwürdiges Vehikel.

1873 wurden in Japan der europäische Kalender und der 24-Stunden-Tag eingeführt. Aus der "Stunde der Ratte" wurde 24 Uhr, aus der "Stunde des Drachen" 9 Uhr. Neu waren auch die Minuten. Zwei Generationen lang dauerte die Zeitumstellung. Um die neue Zeit zu erfassen, benötigten die von oben modernisierten Japaner Uhren. Und dafür brauchte man Mechanik, Technik, Industrie, die moderne Technologie. 1873 fand in Wien auch die erste Weltausstellung statt, an der Japan offiziell teilnahm. Wie außerordentlich wichtig die Weltausstellung von den japanischen Herrschern eingeschätzt wurde, bezeugt das Ausstellungsbudget: 0,8 Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts Japans.

Die japanische Exposition wurde von den Besuchern gestürmt. Etwas derart Exotisches wie das Japanische war in Österreich-Ungarn noch nie zu sehen gewesen. "Hier drängt sich die Menge noch dichter als vor den Türkenbuden, und kein Mensch kehrt zurück, ohne einen Fächer, eine Tasse oder irgendein Nichts erbeutet zu haben", schrieb der Berichterstatter Franz Pecht. "Die Japanesen sehen von allen Orientalen am sympathischsten und kulturfähigsten aus." 3000 japanische Fächer, berichten die Annalen, wurden während der Weltausstellung abgesetzt. Die Japansammlung des Mak stammt überwiegend aus den auf der Weltausstellung getätigten Erwerbungen. Außer auserlesenen Zeugnissen der traditionellen Kultur und banalen Erzeugnissen des Handwerks hatten die Japaner damals nichts anzubieten. Dennoch sollte der Einfluss der ersten Begegnung mit der japanischen Kultur auf die europäische Kunst enorm sein: Der Jugendstil wäre ohne den Japanismus nicht entstanden.

Die außerordentlich hohen Kosten dürften seinerzeit nicht durch die Exponate selbst verursacht worden sein, sondern durch die Experten, die nach Wien mitgeschickt wurden. Man schätzt, dass mindestens siebzig Ingenieure und Wissenschaftler angereist waren, um Maschinen, Industrieprodukte und Messgeräte aller Art zu studieren, aufzunehmen, abzumessen und abzuzeichnen beziehungsweise zu erwerben. Zwanzig Jahre nachdem der Erfinder der amerikanischen Kanonenbootpolitik, Commodore Mattheus Perry, mit seinen vier "schwarzen Schiffen" im Juni 1853 den Shogun zur Öffnung der japanischen Häfen für den Welthandel gezwungen hatte, beschloss Japan, ebenfalls eine imperialistische Weltmacht zu werden und die Industrialisierung nach westlichem Vorbild voranzutreiben. Die amerikanischen Kanonenboote brachten den bis dahin von der Welt gänzlich abgeschirmten Japanern die – spätestens seit dem brutalen japanischen Überfall auf China im Sommer 1937 so verhängnisreiche – Erkenntnis: Entweder wird Japan selbst eine imperialistische Macht oder wie China eine Kolonie, aufgeteilt unter den Westmächten. "Schwarze Schiffe" nannten die Japaner die Boote Perrys, weil sie mit Eisen gepanzert waren und die japanische Flotte gegen sie keine Chance hatte.

Ein Wandschirm aus dem 17. Jahrhundert, Amerika war längst entdeckt, zeigt eine Weltkarte, auf der Japan überproportional riesig und Amerika gar nicht dargestellt wird. Ein ästhetisch wunderschönes Exponat, würde man meinen. Erst im Laufe des weiteren Rundgangs versteht man auch die politische Botschaft dieses Schaustücks. Amerika zu ignorieren war keine Lösung mehr. Die orthogonale Rastergliederung der Paravent-Weltkarte haben die BWM-Architekten als Gliederungsfolie dafür verwendet, um mit der großen Anzahl an unterschiedlichen Ausstellungsgegenständen fertigzuwerden, die Menge in inhaltliche Dichte überzuführen.

Man sollte den Hinweisen des Aufsichtspersonals nicht brav folgen und mit der Ausstellung am Ende beginnen, Nagoya gleichsam aus der Gegenwart heraus betreten. Nicht nur, dass sich das kluge Konzept so besser erschließt und dadurch auch das alte Japan leichter verständlich wird. Zu dieser Erschließung des Japanischen tragen zeitgenössische Kunstwerke, etwa der Kurzfilm "Enzi" von Edgar Honetschläger, erheblich bei.