Der will nur spielen

Klaus Nüchtern in FALTER 30/2023 vom 26.07.2023 (S. 44)

Das Wort "Klimakrise" hängt über dieser Exkursion in die Hohen Tauern, die auf einem Tischreservierungsschildchen übrigens als "Wissenschatspresserese" ausgewiesen wird, wie das berühmte Schwert über dem mythischen Höfling Damokles. Die Pasterze schrumpft, dem Schneehuhn schmilzt der Wohnraum weg, dem Gletscherfloh ging's vermutlich auch schon mal besser. Tatsächlich meint es das Wetter mit den sieben, großteils aus Wien angereisten Journalistinnen und Journalisten aber ziemlich gut. Der Sommerhimmel weint sich während der Anreise mit dem Bus aus - durch Orte mit so klingenden Namen wie Kraß, Stampfen, Raufen, Rakowitzen, Raggaschlucht und Wöllatratten -und verharrt für den Rest der dreitägigen Reise im Bereich "heiter" bis "heiß".

Wobei dergleichen Einschätzungen naturgemäß subjektiv und gattungsabhängig sind. Temperaturen, die Sommerfrischler als wünschenswert und saisonal angemessen empfinden, verursachen Steinböcken, die sich bei Außentemperaturen von minus zehn Grad Celsius auch ohne Fleecejopperl pudelwohl fühlen, Hitzestress.

Anfang Juli scheint es auf einer Höhe von 2369 Metern über der Adria, die nach dem dort als Skulptur präsenten Kaiser benannt wurde, für Paarhufer wie Primaten annähernd gleich gemütlich. Die Angehörigen der Ordnung Paarhufer, Unterordnung Wiederkäuer, Überfamilie Stirnwaffenträger und Gattung Ziege sind wenige Meter abseits der Großglockner-Hochalpenstraße mit Äsen, Fläzen und Kratzen befasst, führen für die mit Zuschauen beschäftigten Angehörigen der Ordnung Primaten, Unterordnung Trockennasenprimaten, Überfamilie Menschartige, Gattung Homo, aber sogar einen kleinen Schaukampf auf.

Oder eben das, was Laien für einen "Kampf" zu halten geneigt sind. Tatsächlich läuft das Geplänkel, Gerangel und Geknalle in den allermeisten Fällen unter dem bekannten Motto "Er will nur spielen", bei dem unerfahrenere und jüngere Böcke von den älteren und dominanten Tieren lernen. Die Rangordnung ist dabei, wie der Steinbockologe Gunter Greßmann den "Wissenschatspresserese"-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern erläutert, längst geklärt: "Die Steinböcke hier kennen einander besser als die Jäger".

Greßmann, der über Gamsräude und -blindheit dissertiert und früher mal im österreichischen Volleyballnationalteam gespielt hat, ist seit gut zwei Jahrzehnten Angestellter des Nationalparks Hohe Tauern und dort fürs Naturraum-und Wildtiermanagement zuständig. In dieser Zeit habe er vielleicht drei ernsthafte Kämpfe erlebt, die dann aber auch gleich sechs, sieben Stunden dauern und ausschließlich zwischen alteingesessenen und revierfremden Böcken stattfinden.

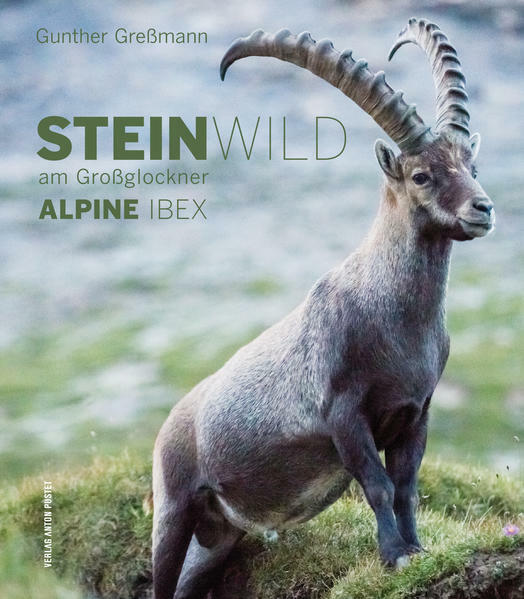

Tatsächlich fungieren die imposanten, bei ausgewachsenen männlichen Tieren bis zu ein Meter langen Hörner (Geißen bringen es auf maximal 35 Zentimeter) in erster Linie als Rangabzeichen und sind als solche paradoxerweise "mehr dazu gedacht, Frieden zu stiften, als zu Kämpfen eingesetzt zu werden", wie man in Greßmanns Buch "Steinwild am Großglockner" nachlesen kann. Während viele Wildtierarten ihre Rangordnungskämpfe während der Paarungszeit austragen, können sich die Steinböcke solche gar nicht leisten, denn die Brunft findet im Dezember, also zu Winterbeginn, statt, in dem der Alpensteinbock (Capra ibex) gut daran tut, mit seinen Energiereserven äußerst sorgsam umzugehen.

Überraschenderweise kann dieses kälteliebende Tier, das in den Hohen Tauern auch über 3000 Metern, aber kaum je unter 1800 anzutreffen ist, nämlich mit einem meteorologischen Phänomen ziemlich schlecht umgehen: Schnee. Ähnlich manchen Rebsorten gedeiht der Alpensteinbock in südlichen Hanglagen besonders gut, wobei diese einen Neigungsgrad von bis zu 70, auf jeden Fall aber über 30 Grad aufweisen sollten. Steile Wiesen mit hohem Felsenanteil und langer Sonnenscheindauer sind dem Steinbock, der ursprünglich niederschlagsarme Steppen bewohnt hat, sein Ding: Hier findet er Nahrung, kann im Winter durch stundenlanges Dösen in der Sonne den Energieverbrauch niedrig halten und ist vor Feinden sicher.

Aufgrund der Beschaffenheit ihrer Läufe und Klauen sind Steinböcke exzellente Kletterer. Für Menschen mit solider Höhenangst - wie dem spontan zum Schmalspursteinwildspezialisten umgeschulten Falter-Vogelwart - sind die spektakulären Aufnahmen aus dem kurzen Film "Der König und sein Thron", den man sich im "Haus der Steinböcke" in Heiligenblut ansehen kann, buchstäblich schwindelerregend. Mit welch stupender Tritt-und Sprungsicherheit sich selbst eine Kindergartengruppe von Steinbockkitzlein durch die steilsten Felswände bewegt, ist schier nicht zu glauben.

In Sachen Kraxelei sind die Steinböcke sogar den Gämsen überlegen, die - billig erworbenes Fachwissen - aufgrund einer Sehnenhaut zwischen den Klauen, die den Steinböcken fehlt, dafür nicht so leicht im Schnee einbrechen. Und von dem gibt es auf der Nordseite der Hohen Tauern, wo die Niederschlagsmenge bis zu dreimal höher ist als im Süden, deutlich mehr, weswegen der Steinbock lieber in Kärnten oder Osttirol äst als im Salzburger Land.

Selbstverständlich halten sich Steinböcke an keine Länder-oder Nationalparkgrenzen. Das Streifgebiet von Böcken kann bis zu 12.000 Hektar groß sein, wohingegen Geißen im Jahr gerade einmal 250 bis 850 Hektar bewandern. Nichtsdestotrotz sind es Letztere, die das Raummanagement der Steinböcke bestimmen. Wenn die weiblichen Tiere nämlich Ende Mai, Anfang Juni ihre Kitze setzen, ziehen sie sich in sehr kleinräumige Gebiete mit Safe-Space-Einständen in Extremlagen zurück. Die Kinder aus dem Jahr davor werden dann quasi vor die Tür gesetzt und schauen dabei oft entsprechend betroppezt aus dem Sommerfell, während die zweijährigen Böcke ebenfalls etwas verunsichert durchs Gebirg gurken und überlegen, welchem Bockrudel sie sich eventuell anschließen mögen.

Jetzt, Anfang Juli, sind auf der Franz-Josefs-Höhe ausschließlich Böcke auszumachen und von den Besucherinnen und Besuchern nicht weiter irritiert. Noch viel unscheuer gebärden sich die über die Matten walzenden Murmeltiere, die an ihren Karotten mümmeln und vor der Kamera Männchen machen. Der vom Vogelwart ersehnte Bartgeier lässt sich leider nicht blicken. Dabei stünden die Sichtungschancen besser den je, denn zum ersten Mal haben alle sechs Brutpaare in den Hohen Tauern einen Jungvogel großgezogen. Immerhin zieht ein junger Steinadler ein paar faule Kreise und bleibt dann auf einem Felsen oberhalb des Parkplatzes hocken.

Die Natur einfach in Ruhe und sich selbst zu überlassen ist im Anthropozän keine Option mehr. So wie der Bartgeier war auch der Steinbock in den Alpen schon ausgestorben. Im 15. Jahrhundert noch weit verbreitet, setzen ihm vor allem die Entwicklung der Feuerwaffen und die "wissenschaftliche" Attestierung der Steinwildmedizin zu, die von den Bezoarsteinen, Kugeln aus unverdaulichen Pflanzen und Haaren im Pansen, bis zu dem, no na, als Aphrodisiakum gehandelten Hornpulver reichten. Die drastische Reduktion der Bestände führte schließlich dazu, dass diese in Österreich -vermutlich während des Extremwinters von 1708/09 - völlig erloschen sind.

Woher aber stammen die Steinböcke, die heute durch die Hohen Tauern ziehen? Letztendlich alle aus Italien. Zwar hatte man die Tiere, die im Sommer 1960 bei Heiligenblut ausgewildert wurden, in der Schweiz eingekauft, aber die Ahnenreihe auch dieser Tiere führt ins Aostatal und Piemont im Nordwesten Italiens zurück, wo sich der leidenschaftliche Jäger König Vittorio Emanuele II. die letzten verbliebenen Exemplare für das Haus Savoyen zu sichern trachtete, ehe Wilderer aus der Schweiz diesem Bemühen ein Schnippchen schlugen und durch bezahltes Kitznapping halfen, die Wiederansiedlung des Steinbockes auch in den Hohen Tauern zu sichern.

Abgesehen von der Räude, die von der Grabmilbenart Sarcoptes rupicaprae auf Stein-, Rot und Rehwild übertragen wird, und in wiederkehrenden Wellen - zuletzt in den Jahren 2015 bis 2019 - die Steinbockpopulation dezimiert, sieht es für diese langfristig generell schlecht aus. "Der Zug ist abgefahren", konstatiert Gunther Greßmann. "Ich glaube, dass wir in den nächsten hundert, zweihundert Jahren sehr viele Arten verlieren werden."

Die Gründe dafür sind freilich vielfältig und keineswegs auf Krankheiten oder den Klimawandel beschränkt, im Falle des Steinbocks nicht zuletzt durch einen genetischen Flaschenhalseffekt bedingt: Alle Alpensteinböcke sind Cousins und Cousinen und haben mithin ein veritables Inzuchtproblem. Um einen Genpool zu erhalten, der ein langfristiges Überleben - definiert als 95-prozentige Chance auf einen Zeitraum von 100 Jahren -der Art sichern würde, bedürfte es nach heutigen Hochrechnungen von Genetikern eines Bestandes von 10.000 Tieren. In den Hohen Tauern liegt dieser heute bei 1050 bis 1100 Stück.

So deprimierend das alles ist, sorgt die Steinbockstatistik dann aber doch auch für Heiterkeit. Beim Mittagessen erkundigt sich der deutsche Kollege nach der regionalen Mundartbezeichnung für den Steinbock. Die versammelte Fachmannschaft ist ratlos. Der heiße einfach "Steinbock", in Kärnten ebenso wie in Salzburg oder Osttirol. Als Gunther Greßmann gerade wieder am Erzählen ist, wird er vom Mann aus Franken unterbrochen: "Stickl!" Das sei es, das gesuchte Wort.

Die Behauptung, dass der Steinbock in den Hohen Tauern "Stickl" genannt werde, wäre bei ortsansässigen Leserinnen und Lesern der Reportage im Focus sicher für den ein oder anderen Lacher gut gewesen. Eigentlich schade, dass der Irrtum des dialektkundlich interessierten Gastes aus Deutschland aufgeklärt werden muss: Mit "Stickl" wird nicht der "Steinbock", sondern seine Anzahl bezeichnet -"fünf Stickln" sind einfach "fünf Stück".