Kein Dirndl-Knigge, denn in der Tracht gibt's keine Sünd'

Nathalie Grossschädl in FALTER 30/2024 vom 24.07.2024 (S. 28)

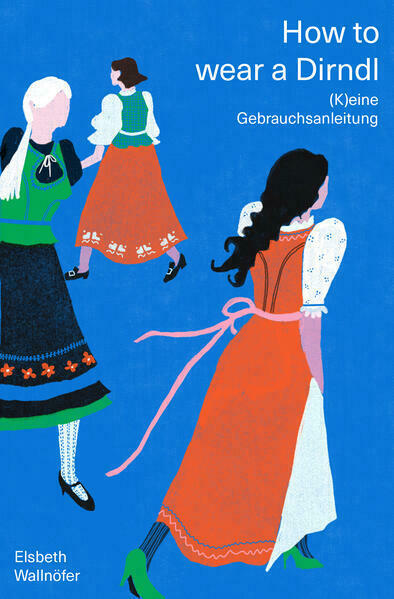

Das Dirndl ist Jahr für Jahr Hauptakteur der Oktoberfestfolklore und darf auf keinem Kirtag fehlen. Vor fast 100 Jahren firmierte die alte alpenländische Volkstracht kurzzeitig als "mode à la Tyrolienne" in Modemagazinen. Dabei hat das Kleidungsstück eher Salzburger Wurzeln, erzählt die Südtiroler Ethnologin Elsbeth Wallnöfer in ihrem schmalen Buch "How to wear a Dirndl" über die Historie des Trachtenkleids. Später habe der Designer Carl Mayr, Bonvivant aus Henndorf am Wallersee, in den 1930er-Jahren die Schickeria im Salzburger Festspielmilieu auf das Couture-Dirndl gebracht.

Nach dem Ersten Weltkrieg avancierte das Kleid zum Lieblingsoutfit für besondere Anlässe, und zur Faschingszeit waren Dirndlbälle angesagt, sogar in Wien: "Im März 1921 fand im Casino am Schwarzenbergplatz der erste Dirndlball statt." Und dann, bevor das Dirndl dank der kosmopolitisch ausgerichteten Festspiele international abheben konnte, legte sich der Mief über das Gewand. Mit dem Aufstieg der Nazis wurde die ursprünglich von kirchlichen Traditionen geprägte Tracht mit NS-Ideologie aufgeladen.

Dennoch schaffte sie es nach 1945, als Zeichen österreichischer Gemütlichkeit mit unpolitischem Charme aufzutreten. Der "Austrian Look" habe zur Imagepolitur als treuherziges Dirndl-Charming-Land wesentlich beigetragen, so Wallnöfer.

Die Heimatexpertin lässt in ihrem 100-Seiter auch Softporno-Kassenschlager wie "Unterm Dirndl wird gejodelt" mit Konstantin Wecker nicht unerwähnt und erklärt, wie sich das Prêt-à-porter-Teil zur Konsumklamotte entwickelte. Sogar US-Star Kim Kardashian trägt bei Bayernbesuchen Edeldirndl. Eine Gebrauchsanweisung benötige das Dirndl nicht, meint Wallnöfer, denn wie überall in der Mode sei auch in der Tracht alles erlaubt. Das Buch setzt sich spannend mit der Befreiung eines Kleidungsstücks auseinander und liest sich so spritzig, dass es sogar als Schwimmbadlektüre taugt.