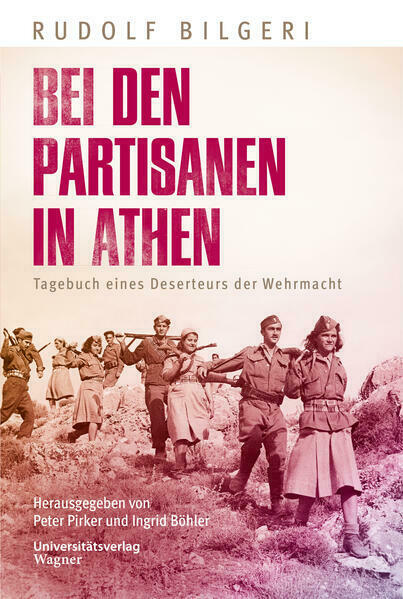

Der Katholik bei den kommunistischen Partisanen

Nina Horaczek in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 20)

Auf der Akropolis weht die Hakenkreuzfahne. "Von April 1941 an, verstärkt ab dem Zerfall der italienischen Macht im September 1943, wurde die nationalsozialistische Terrorpolitik im gesamten Griechenland bis zur Räumung des Landes im Oktober 1944 von Athen aus gesteuert", schreibt der griechische Historiker Iason Chandrinos in "Bei den Partisanen in Athen. Tagebuch eines Deserteurs der Wehrmacht". Denn einer der 18.000 Angehörigen der Nazi-Besatzungsarmee war der Vorarlberger Rudolf Bilgeri, Vater des Sängers und Filmemachers Reinhold Bilgeri.

Der Vater war eine interessante Persönlichkeit, ein Hauptschullehrer und tiefgläubiger Katholik. Trotz seiner inneren Ablehnung des Nationalsozialismus tritt er 1939 der NSDAP bei, und zwar aus Angst, seinen Lehrerjob zu verlieren. Im Juli 1943 wird Bilgeri als Wehrmachtssoldat nach Athen geschickt, am 3. September 1944 wechselte der konservative Katholik in Athen die Seiten und desertiert zu den kommunistischen Stadtpartisaninnen und -partisanen.

Tagebuch eines Deserteurs Bilgeri, der im Juni 1992 in Vorarlberg verstorben ist, hat ein besonderes zeithistorisches Dokument hinterlassen: ein ausführliches Tagebuch seiner Flucht zu den Partisanen, wie er sich mithilfe der griechischen Zivilbevölkerung vor der Wehrmacht versteckt. Denn auf Desertation stand die Todesstrafe. Das Tagebuch entstand in der ägyptischen Wüste, wo die Briten den Österreicher für zwei Jahre in Kriegsgefangenschaft hielten. Die Zeithistoriker Peter Pirker und Ingrid Böhler haben diese Tagebuchblätter nun ediert und, obwohl ein wissenschaftliches Werk, auch für Laien verständlich in den historischen Kontext gesetzt. Das Tagebuch "bietet uns den unverstellten Blick eines Zeitzeugen auf Krieg, Besatzung und Widerstand in Athen", schreiben die Herausgeber.

Bilgeris Aufzeichnungen beginnen im August 1944, zu einem Zeitpunkt, an dem den Nationalsozialisten bereits klar ist, dass sie bald aus Griechenland fliehen müssen. "Ich für meinen Teil habe keine Lust, mich auf dem Weg nach der Heimat von Partisanen aus dem Hinterhalt überfallen und abschlachten zu lassen."

Späte Anerkennung

Bilgeri nimmt Kontakt zu einer Partisanengruppe auf, bringt ihnen Waffen und Munition und kann endlich die "verhasste Uniform" ausziehen. Obwohl die griechische Bevölkerung massiv unter der Besatzungsmacht leidet -alleine in Athen und Piräus sterben etwa 35.000 an Hunger -, gelingt es den Partisanen, die Wehrmachtsdeserteure zu verstecken und zu versorgen. Wenn auch nicht immer so, dass Bilgeri zufrieden ist: "Die Verköstigung an diesem Tag läßt wieder sehr zu wünschen. Ein bißchen Erbsensuppe und Brot, erst um halb drei auf der Anhöhe als Mittagessen eingenommen, abends Trauben und Brot", notiert er in sein Tagebuch.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich dauerte es Jahrzehnte, bis Deserteure wie Bilgeri als Widerstandskämpfer anerkannt wurden. Erst 2009 wurden Wehrmachtsdeserteure offiziell rehabilitiert. Heute ehrt ihn auch das offizielle Vorarlberg. "Jedes Mal, wenn ich am Widerstandsmahn-und Deserteursdenkmal in Bregenz vorbeigehe", schreibt Sohn Reinhold Bilgeri im Nachwort, "und die digitale Fallblattanzeige Papas Namen ausklappt, bin ich stolz auf seine mutige Entscheidung und verharre in Respekt vor der Glasvitrine, die unsere Erinnerung an Frauen und Männer des Widerstands lebendig halten soll."