Fritz Trümpi in FALTER 14/2008 vom 02.04.2008 (S. 58)

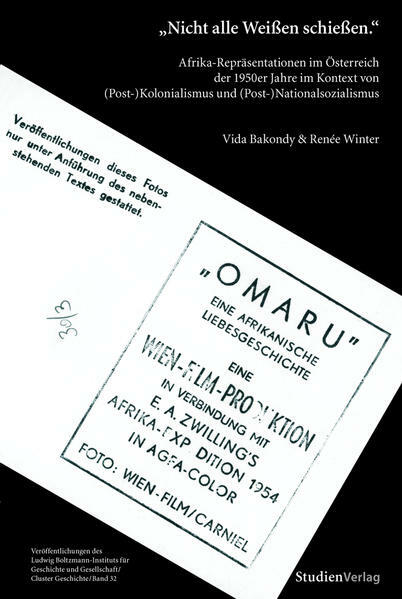

Nackte Kinder, die über Felsen krabbeln, oder barbusige Frauen, die Tontöpfe auf ihren Köpfen tragen, gehören zur Klischee-Ikonografie, wie sie der Regisseur Albert Quendler unter Beiziehung des Großwildjägers und kolonialistischen Kamerun-Forschers Ernst A. Zwilling inszenierte. Ihr 1954 entstandener Film "Omaru – Eine afrikanische Liebesgeschichte" hat das Afrika-Bild im Nachkriegsösterreich zugleich geprägt und repräsentiert, lautet das Fazit der Wiener Historikerinnen Bakondy und Winter, die anhand des Films eine detailreiche Tour d'Horizon durch die Afrikarezeption der 1950er-Jahre unternehmen.

Ihre Analyse mit dem Untertitel, "Afrikarepräsentationen im Österreich der 1950er-Jahre im Kontext von (Post-)Kolonialismus und (Post-)Nationalsozialismus" verstehen sie als Dekonstruktion des damals gängigen Afrika-Bildes. Dabei zeichnen sie vor dem (ex-)nazistischen Hintergrund der beiden Filmemacher die "Erfindung" eines Afrika nach, die sich zwischen den beiden Polen der "Authentizität" und des "Weißseins" aufspannt, für die Nacktheit bzw. der unsichtbare weiße Sprecher stehen. Diese einseitigen "Blickbeziehungen" interpretieren die Autorinnen als Versuch des Filmteams, die Protagonisten des Films zu objektivieren. Dass statt eines "afrikanischen Liebesfilms" ursprünglich die Produktion eines Tierfilms geplant war, der saisonbedingt jedoch nicht umgesetzt werden konnte, vermag da kaum noch zu überraschen.