Geschichte ohne Irritationen: Es soll nicht weh tun

Herwig G. Höller in FALTER 47/2008 vom 19.11.2008 (S. 14)

Das erste Staatsoberhaupt der Ersten Republik, der Sozialdemokrat Karl Seitz: "Das war ein fescher Bursch!" Und Kurt Schuschnigg, Bundeskanzler im austrofaschistischen Ständestaat: "Mit dem habe ich noch geredet. Aber der hat geraucht, dem ist die Zigarette nie ausgegangen. Und so einem Mann Rauchverbot zu geben! Am Obersalzberg war er fertig, nach einer Viertelstunde hat er nur noch gezittert." Stefan Karner, Co-Kurator der "Republiksausstellung" im Parlament, war vergangene Woche ganz in seinem Element. Während der Presseführung gab der Grazer Historiker bisweilen den Zeitzeugen – auch wenn er gar nicht dabei sein hätte können.

Karner ließ keinen Zweifel daran, dass er sich als Teil der großen Geschichte versteht – im Beitragsband schreibt er etwa ausführlich über seine Kärntner Ortstafelvermittlungsversuche und über sich in der dritten Person. Karner erzählte Anekdötchen und bot passables Infotainment. Programmatisch perfekt, dass später neben der Staatsspitze auch Roman "Wir sind Kaiser" Palfrader die Ausstellungseröffnung beehrte, um sich zu erkundigen, wo denn Seiner Majestät nun gehuldigt werde. Eine Huldigung sei nicht vorgesehen, war die Antwort. Draußen vor dem Parlament demonstrierten zur selben Zeit drei versprengte Monarchisten gegen die Ausrufung der Republik vor 90 Jahren.

Karner hat die "Republik.Ausstellung 1918|2008" gemeinsam mit dem Staatsarchivdirektor Lorenz Mikoletzky im Auftrag der Bundesregierung konzipiert. Stolze – und nicht ganz nachvollziehbare – 1,4 Millionen Euro hat das Werk gekostet. Dies sei Resultat komplexer Installationen im Parlament, welches – so ein Pressesprecher – für Ausstellungen nicht adaptiert sei. Dabei fehlen teure Originaldokumente und Exponate weitgehend, es werden auch kaum neue historische Forschungsergebnisse präsentiert – abgesehen von der Erkenntnis, dass das Original des Vertrags von St. Germain 1945 in Berlin verschwunden ist.

Inhaltlich konzentriert sich die Schau, ausgehend vom Zerfall der Monarchie, auf Kontinuitäten und Brüche in unterschiedlichen Gebieten, sie spannt einen Bogen von 1918 bis zur EU-Osterweiterung 2004. Dabei kommt im Sinne einer klassischen Karner-Kompilation alles irgendwie vor: NS-Täter und Opfer, daneben gefallene oder kriegsgefangene Wehrmachtsoldaten, die katholische Kirche und ein Selbst(nackt)porträt von Elke Krystufek, die Errichtung der Dollfuß-Diktatur 1933 oder plumpe Annäherungsversuche der SP an die Nazis nach 1945. Eine Darstellung, die vor allem niemandem wehtut – außer den Grünen. Diese beklagten, dass sie nur in einem Absatz vorkämen.

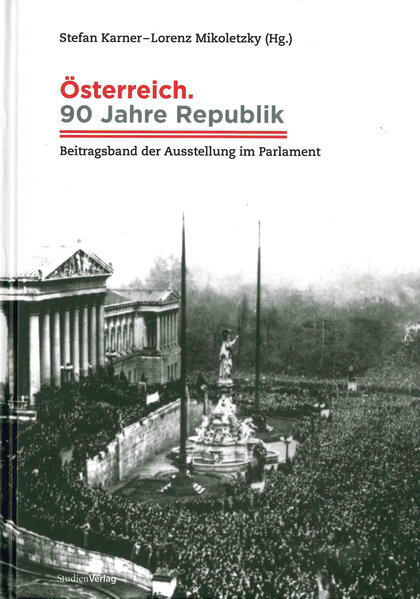

Schreibt Karner Geschichte mit dieser Schau? Vieles wird von der Vermittlung der Ausstellung, die sich primär an Schüler wendet, abhängen. Aber um den großen Wurf handelt es sich nicht – die konfliktscheue Darstellung greift zu kurz. Denn selbst hinsichtlich der Gründung der Republik besteht kein völliger Konsens. So blieben am 12. November mit Ausnahme des parteilosen Staatssekretärs Hans Winkler alle ÖVP-Regierungsmitglieder der Kranzniederlegung am Denkmal der Republik durch die Bundesregierung fern. 1934, so zeigt die Ausstellung, war das Denkmal, das drei sozialdemokratische Republiksgründer darstellt, von den Austrofaschisten verhüllt worden. Doch wo liegt das Problem heute? Antworten auf solche Fragen wird man im Parlament vergeblich suchen.