Ein Reiseführer durch ein braunes Wien des Grauens

Nina Horaczek in FALTER 28/2015 vom 08.07.2015 (S. 17)

Ein politischer Reiseführer führt durch das Wien der Nazizeit und zeigt auch das heutige Wien aus einer historischen Perspektive

Sommerzeit ist die Zeit der schönen Reiseführer, durch die man in freudiger Erwartung des verdienten Urlaubs blättert.

Eva Maria Bachinger und Gerald Lehner haben einen Reiseführer geschrieben, der wenig Schönes beinhaltet, sondern einen erschreckt, der aufwühlt, der aber umso wichtiger ist. Ihre Reise führt durch die braune Topografie von Wien.

„Im Schatten der Ringstraße“ nennt sich das handliche Buch, das in 62 Stationen durch das Wien der Nazi-Ära führt und zu dem, was davon noch heute, 70 Jahre später, zu sehen ist.

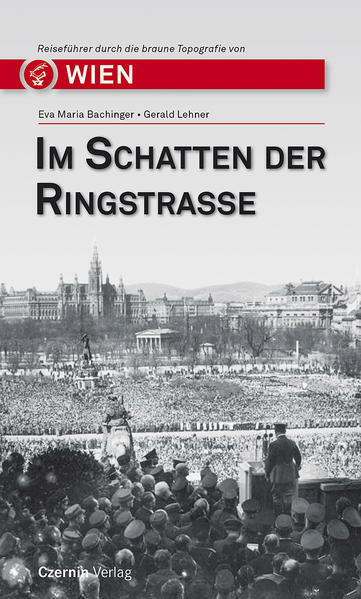

Da ist natürlich, ganz präsent, der Heldenplatz. Ein Bild dieses mit Menschenmassen gefüllten Platzes während Adolf Hitlers Rede am 15. März 1938 ist auch auf dem Cover des Buches zu sehen. „Brennpunkt der Schande“ nennen die beiden Autoren diesen Ort. Weiter geht es zur Hofburg, in Erinnerung an den Wahlkampf des früheren Bundespräsidenten Kurt Waldheim (ÖVP). Die Waldheim-Affäre des Jahres 1986, die Debatte um die Kriegsvergangenheit dieses Politikers führten zu einer Auseinandersetzung mit der Schuld Österreichs an den Verbrechen der Nazis und dazu, dass endlich Schluss war mit dem Mythos, Österreich sei erstes Opfer der deutschen Nationalsozialisten gewesen.

Die Autoren führen aber auch zu Orten, deren Verbindung mit der Nazizeit weniger bekannt ist. Etwa zum Fleischmarkt 7, dem Wohnhaus, in dem der junge Billy Wilder als Schüler lebte. Wilder, der später in Berlin wohnte, ist schon bei der Machtübernahme der Nazis in Deutschland nach Paris geflüchtet und später in die USA. Dort gewann der Hollywood-Regisseur insgesamt sechs Oscars.

Oder das Ernst-Happel-Stadion, in das die Gestapo etwa 1000 Juden vor ihrer Deportation ins KZ Buchenwald sperrte. Gleich in der Nähe das Riesenrad, auf dessen offizieller Website die Nazizeit bis heute einfach „vergessen“ wird. Das Riesenrad hat dem Juden Eduard Steiner gehört. Es wurde 1938 „arisiert“, Steiner und dessen Frau im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. 1953 wurde das Wiener Wahrzeichen an Steiners Töchter restituiert, von den zwischen 1938 und 1945 erwirtschafteten Beträgen bekamen sie nie etwas zurück.

Es ist keine schöne Reise, auf die uns Bachinger und Lehner mitnehmen. Aber eine ungemein wichtige.

Stadtführer gegen das Vergessen

Marianne Schreck in FALTER 25/2015 vom 17.06.2015 (S. 19)

Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ist ein unüberschaubarer, in vielen Fällen ein nur im Ansatz vollzogener Prozess, der sich vielerorts nicht adäquat im Stadtbild einschreibt. So weiß man zwar um die rote Karriere des Arztes Heinrich Gross, der am Spiegelgrund Kinder systematisch folterte, mittlerweile eingehend Bescheid. Geht man am Julius-Tandler-Platz in Wien 9 spazieren, würde kaum jemand vermuten, dass der Anfang des 20. Jahrhunderts tätige Arzt und Sozialreformer Julius Tandler lange vor den Nationalsozialisten die Ermordung von Behinderten propagierte.

Der als Stadtführer konzipierte Überblick auf die „braunen Flecken“ Wiens tritt an, um diesem Prozess der Unüberschaubarkeit entgegenzuwirken. Es ist eine ausgewogene Mischung aus bekannten Fakten und aktuellen Recherchen.

So war die Gestapo-Hauptzentrale im Hotel Metropole am Morzinplatz mit 900 Mitarbeitern die größte Leitstelle des Dritten Reichs (siehe auch Falter 22/15). Bei der Donau-Bar im siebten Bezirk hingegen mutmaßte man lange Zeit, dass sie eine Synagoge gewesen sei: Nach umfassenden Renovierungsarbeiten kamen auf den Wänden Davidstern und stilisierte Weintrauben zum Vorschein. Historisch verbrieft ist nur, dass der jüdische Klavierfabrikant Carl Schweighofer dort seine Klaviere präsentierte. Über die Familie seines Nachfolgers Friedrich Karbach-Kohn weiß man bis heute sehr wenig: Er wurde 1942 nach der „Arisierung“ des Gebäudes in Theresienstadt ermordet.