„Wir müssen diese Werke fühlen“

Matthias Dusini in FALTER 18/2024 vom 02.05.2024 (S. 27)

Nuria Schönberg-Nono wurde 1932 in Barcelona geboren. Aufgewachsen ist sie in den USA, wohin ihre Familie 1933 emigrieren musste. In den 1950er-Jahren kam sie nach Europa und lernte den italienischen Komponisten Luigi Nono kennen, mit dem sie in Venedig lebte. Die studierte Biologin beschäftigte sich mit den Werken ihres Vaters und stellte etwa eine umfangreiche Schönberg-Biografie zusammen

Arnold Schönberg wurde vor 150 Jahren, am 13. September 1874, geboren. Er erfand die Zwölftonmusik und wurde zum Wegbereiter der Moderne. Anfang der 1920er-Jahre veröffentlichte er seine ersten Zwölftonkompositionen. Das System funktioniert immer gleich: In einem Werk kommen immer alle zwölf Töne einer chromatischen Tonleiter vor, wobei ein Ton erst dann wieder erklingen darf, wenn alle anderen elf Töne bereits gespielt wurden. Schönberg malte auch, liebte Tennis und Boxen und war ein leidenschaftlicher Erfinder. Er starb am 13. Juli 1951 in Los Angeles

Falter 18/24 Feuilleton

Fortsetzung von Seite 27

Der Fan-Bus hielt regelmäßig vor dem Haus der Schönbergs in Brentwood, einem Stadtteil im Westen von Los Angeles. Die neugierige Menge kam allerdings nicht, um den Wiener Komponisten Arnold Schönberg zu besuchen, der seit 1933 in den USA lebte, sondern wegen des Filmstars Joan Crawford, der nebenan wohnte. Die drei Schönberg-Kinder verkauften Avocados aus dem eigenen Garten, um ein paar Cents zu verdienen.

Eine von ihnen ist Nuria Schönberg, Jahrgang 1932, die dieser Tage in Wien weilte. Sie kam ins Arnold Schönberg Center, um den 150. Geburtstag ihres Vaters zu feiern. Nuria Schönberg studierte Biologie und kümmerte sich nach dem Tod ihrer Mutter Gertrud um den Nachlass. Sie war 19, als Arnold Schönberg 1951 starb.

Mit der von ihm entwickelten Zwölftontechnik hatte Nurias Vater die klassische Musik revolutioniert. Anfang 1913 lösten Schönbergs spätromantische „Gurre-Lieder“ im Musikverein noch Begeisterung aus; wenige Wochen später sorgte die Uraufführung seiner Kammersymphonie für einen Skandal. Mit Werken wie der Oper „Moses und Aron“ prägte er das Bild einer intellektuell anspruchsvollen, für viele rätselhaften Neuen Musik.

Schönberg-Nono betreut ein weiteres Werk von Weltrang. Sie war von 1954 bis zu dessen Tod im Jahr 1990 mit dem italienischen Komponisten Luigi Nono verheiratet. Die Witwe baute in Venedig die Fondazione Archivio Luigi Nono auf, die von Musikern und Forschern besucht wird.

Mit feinem Lächeln nimmt die fast 92-Jährige im Schönberg Center Platz. Sie hat sich jene Heiterkeit bewahrt, die auch auf Kinderfotos dokumentiert ist. In Wien als Polemiker berüchtigt, zeigte sich Arnold Schönberg in der Familie von seiner liebevollen Seite. Der Komponist bastelte mit den Kindern und ging, obwohl schwer lungenkrank, auf den Tennisplatz, wo er sich mit George Gershwin matchte.

Nach Schönbergs Tod lag der Nachlass zunächst an der University of Southern California; 1997 bestimmten seine Kinder dessen Übersiedlung nach Wien, der Geburtsstadt des Komponisten. Ein Jahr später wurde das Arnold Schönberg Center eröffnet.

Das Archiv am Schwarzenbergplatz umfasst neben Musik- und Textmanuskripten auch Fotografien, persönliche Dokumente, Tagebücher, Konzertprogramme sowie Schönbergs gesamte Bibliothek. Außerdem finden hier regelmäßig Konzerte und Ausstellungen statt.

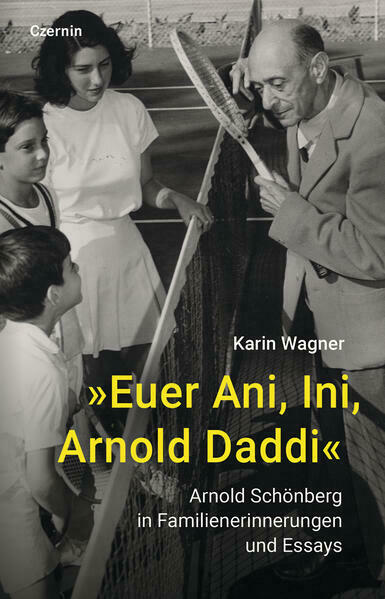

Geduldig beantwortet Schönberg-Nono die Fragen nach ihrem Vater, die ihr in vielen Jahrzehnten schon oft gestellt wurden. So auch für ein Erinnerungsbuch, das die Musikhistorikerin Karin Wagner unlängst herausbrachte (siehe Hinweis Seite 30). Nur auf Bemerkungen nach ihrer dienenden Rolle als Frau im Schatten berühmter Männer reagiert sie etwas unwillig: „Das ist keine Bürde und ich mache das auch nicht aus Liebe. Ich habe mich intensiv mit dem Archivwesen auseinandergesetzt. Das ist mein Leben. Alle anderen Annahmen empfinde ich als Beleidigung.“

Nuria Schönberg-Nono: Fragen Sie nur: Wie war Ihr Vater?

Falter: Wir wollen diese Frage nicht so direkt stellen und daher mit einer Liedzeile beginnen, die in Ihrer Familie öfters zitiert wurde: Wien, Wien, nur du allein …

Schönberg-Nono: … wird man die Schande nie verzeihn. Mein Vater hat das nach dem Krieg gesagt, und er hat damit wohl die Nazizeit gemeint. Wir haben aber nicht viel über Politik gesprochen. Wir waren eine ganz normale Familie, meine Eltern besser als normal.

Wien war in Los Angeles durch die Emigranten präsent, die in der Filmindustrie tätig waren. Erinnern Sie sich?

Schönberg-Nono: Manche waren mit uns befreundet und sind zur Sonntagsjause gekommen, die meine Mutter und Großmutter ausgerichtet haben. Später wurden daraus Sonntagnachmittag-Kaffees. Die Leute haben sich getroffen, sind zum Strand gefahren und auf der Rückfahrt bei uns eingekehrt, weil „Frau Schönberg“ dort allerlei Köstlichkeiten vorbereitet hatte. Es gab wunderschön dekorierte Canapés, Gugl-

hupf und selbstgebackene Mürbteigkekse, zu denen meine Mutter Wiener Kaffee mit Schlagobers servierte.

Was waren das für Leute?

Schönberg-Nono: Einige Komponisten hatten sich einen Künstlernamen zugelegt. Wenn sie für irgendeinen blöden Film die Musik gemacht haben und dabei viel Geld verdienten, haben sie sich dafür geniert. Mein Vater hat auch einmal extra viel Geld verlangt, damit er einen Auftrag nicht bekommt. Er hat gesagt, wenn er darüber zugrunde gegangen wäre, möchte er danach zumindest reich sein.

Er wollte keinen anderen Namen verwenden?

Schönberg-Nono: Sicher nicht. Das ist wichtig: Wenn er etwas komponiert hat, dann mit seinem eigenen Namen. Er hat an das, was er macht, geglaubt.

War er so kompromisslos?

Schönberg-Nono: Ja, das zeigt sich auch an dieser Anekdote. An der University of California, wo ich studiert habe und wo mein Vater jahrelang unterrichtet hat, musste man sich jedes Jahr neu inskribieren. Einmal fiel der Termin ausgerechnet auf seinen 75. Geburtstag. Vor mir standen hunderte Studenten, und ich hätte das Fest verpasst. Also bin ich zu einem Professor gegangen, der meinen Vater kannte, und habe ihn um Hilfe gebeten. Natürlich stellte er sofort einen Passierschein für mich aus und ich durfte nach vorne gehen – in 15 Minuten war alles erledigt. Als ich meinem Vater davon erzählt habe, ist er wütend geworden und hat gemeint, ich soll nie wieder seinen Namen benutzen, um einen Vorteil daraus zu ziehen.

Lässt sich diese Haltung auch auf seine Musik übertragen: Wahrheit ist wichtiger als Unterhaltung?

Schönberg-Nono: Es gibt schon Sachen, die unterhaltsam sind. Aber die kennt man weniger. Mein Vater hat auch unterhaltsame Stücke geschrieben, wie die beschwingten „Brettl-Lieder“ oder den Marsch „Die eiserne Brigade“, der für einen Kameradschaftsabend in Bruck an der Leitha entstand. Er schrieb auch viele Instrumentierungen für Operetten. Es gibt sogar das Gerücht, dass er Lehárs „Die Lustige Witwe“ instrumentiert hat.

Hat Ihr Vater zuhause über seine Arbeit gesprochen?

Schönberg-Nono: Nein, aber wenn er gearbeitet hat, mussten wir ruhig sein. Als ich klein war, haben wir gesagt, der Papa eibeitet. Das hat ihm so gut gefallen – eibeitet. Er hatte zwei Arbeitszimmer: eines zum Komponieren und eines für alle möglichen Bastelarbeiten. Damals konnte man Bücher ohne Einband kaufen. Papa hatte eine eigene Buchbinderpresse und konnte wunderbar Bücher binden. Für mich und meine Brüder hat er Spielzeug gebastelt. Alles, was er gemacht hat, hat er sehr bewusst gemacht. Und er wollte immer die beste Methode finden. Er hat immer versucht, Dinge zu verbessern.

Haben Sie untereinander Deutsch gesprochen?

Schönberg-Nono: Manchmal ja. Meine Mutter hat lieber Deutsch als Englisch gesprochen. Mit unserem Vater haben wir beide Sprachen verwendet. Er hatte das Webster’s Dictionary zu Hause, die große Ausgabe, wie sie in den Bibliotheken steht. Papa wollte sich immer sehr präzise ausdrücken und hat sich intensiv mit der Etymologie der Wörter beschäftigt. Manchmal hat er auch Ausdrücke verwendet, die längst nicht mehr in Gebrauch waren. Seine Freunde und Kollegen haben ihn auch darauf hingewiesen. Aber mein Vater bestand darauf. Er ging davon aus, genau das richtige Wort ausgewählt zu haben, das alles ausdrückte, was er sagen wollte.

Wurde viel Musik gehört?

Schönberg-Nono: Ja, es gab jeden Abend die Sendung „The Gas Company Hour“, wo zwei Stunden lang klassische Musik gespielt wurde. Mein Vater hat das monatliche Programm genau studiert und meinen Bruder Larry beauftragt, nachzuschauen, ob auch etwas von ihm dabei ist. Zum Geburtstag wurden immer die „Gurre-Lieder“ gespielt. Das war eine der wenigen Anerkennungen in Los Angeles. Das hat ihm Freude gemacht, weil Radio von vielen Leuten gehört wurde. Besonders stolz war er, wenn er auf dem Tennisplatz angesprochen wurde. Einmal hat ein Spieler zu ihm gesagt: „Wir wissen genau, wer Sie sind. Sie sind der Vater von Ronny, der gestern das Turnier gewonnen hat.“ Das hat ihm sehr gefallen. Mehr noch, als wenn sie seine Musik gelobt hätten.

Er hat ja einmal gesagt, es reicht, wenn fünf Leute seine Musik verstehen.

Schönberg-Nono: Das hat er nicht gesagt. Er wollte uns vielmehr beruhigen, indem er meinte: „Meine Werke werden in Zukunft immer mehr gespielt werden. Es gibt bereits fünf Leute, die an meine Musik glauben“, und hat dann deren Namen aufgezählt. Da er viel älter als meine Mutter war, hat er sich Sorgen gemacht, wie es weitergehen wird.

Wovon haben Sie gelebt?

Schönberg-Nono: Zuerst hat mein Vater ja an der Universität unterrichtet, und dann hat er eine kleine Pension von der Universität gehabt. Es ging uns gut. Meine Mutter war wunderbar. Sie konnte mit der Situation umgehen. Die Kleider für uns und sich hat sie im Ausverkauf besorgt. Sie liebte geschmackvolle Kleidung und war gut gekleidet, ohne große Summen dafür auszugeben. Und für mich nähte sie mit meiner Großmutter manchmal Kleider.

Und Ihr Vater?

Schönberg-Nono: Er hatte nicht sehr viel Geld und sparte bei allen möglichen Dingen. Einmal erhielt er einen nationalen Preis. Von den 1000 Dollar gab er 500 Dollar aus, um ein TV-Gerät zu kaufen. Fernsehen war damals relativ neu und sehr teuer. Er hat das gemacht, weil er wollte, dass die Kinder zuhause bleiben. Er wollte nicht, dass wir zu den Nachbarn gingen, um dort fernzusehen.

Andere Bildungsbürger aus Europa, etwa der Philosoph und Musiktheoretiker Theodor W. Adorno, waren schockiert von der kommerziellen US-Kultur. Wie hat Schönberg darauf reagiert?

Schönberg-Nono: Er war sehr offen und hat vieles angehört. Er war begeistert von Sachen, auch wenn sie ganz anders waren als die Musik, die er komponierte. Hauptsache, etwas war gut gemacht. Daher hatte er auch großen Respekt vor guten Jazz-Musikern. Weniger begeistert war er von Leuten, die seine Art zu komponieren nachgeahmt haben.

Mit Adorno und einem weiteren Emigranten, Thomas Mann, gab es eine unschöne Geschichte. Thomas Mann lässt in seinem Roman „Doktor Faustus“ einen gewissen Adrian Leverkühn die Zwölftonmethode erfinden.

Schönberg-Nono: Ja, das war schrecklich. Thomas Mann ließ sich von Adorno hinter dem Rücken Schönbergs die Zwölftontechnik erklären und entwickelte die Figur des Leverkühn, der Syphilis hat und das Ende der deutschen Kultur repräsentiert. Mein Vater war da schon alt und krank. Thomas Mann hat sich auch nie dafür entschuldigt, sondern nur in der zweiten Auflage auf der letzten Seite eine Anmerkung hinzugefügt, in der Schönbergs Urheberschaft an der Zwölftonmusik genannt wird. Dabei haben wir ihn oft bei Alma Mahler getroffen.

Wie hat sie auf Sie gewirkt?

Schönberg-Nono: Fantastisch. Sie war so lieb zu uns. Meinen Brüdern, die noch klein waren, hat sie immer Schokolade gebracht. Sie wohnte in Beverly Hills, da haben wir sie oft besucht. Und sie war bei uns.

Es heißt, sie habe sehr dem Kräuterlikör Benediktiner zugesprochen.

Schönberg-Nono: Das sagen Leute, die auf sie eifersüchtig waren, weil sie sich diesen teuren Likör nicht leisten konnten. Als Papa starb, war sie die Erste, die nach Hause zu meiner Mutter gekommen ist, um zu kondolieren.

Musik zu machen war für Sie nie ein Thema?

Schönberg-Nono: Ich habe Geige gespielt, im Schulorchester war ich die Schlechteste. Ein Schüler von meinem Vater musste kommen, um mir Klavierstunden zu geben. Der Arme. Meine Hände sind nicht gemacht für solche Sachen. Ich kann kochen.

Mit Ihrem Mann sind Sie nach Italien gekommen. Wie war das für Sie?

Schönberg-Nono: Wir haben uns in Hamburg verliebt. Luigi war 1954 für die Uraufführung von Schönbergs Oper „Moses und Aron“ in Deutschland. Da haben wir uns kennengelernt und ein paar Mal noch gesehen. Wir haben uns ein Jahr lang Briefe geschrieben und uns dann bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik wiedergesehen. Da wurde klar: Er ist der Richtige und ich bin die Richtige. 1955 haben wir geheiratet.

Ihr Vater kam nicht mehr nach Deutschland, wo er lange gelebt hatte. Warum?

Schönberg-Nono: In Darmstadt haben sie ihn 1950 eingeladen und wollten unbedingt, dass er annimmt. Und er hat gesagt: Nein, ich habe Angst, es gibt noch immer Nazis dort. Er hatte recht. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich das bemerken. In Frankfurt ging es einmal darum, den „Überlebenden aus Warschau“ aufzuführen. Dann hieß es: Besser nicht, es könnte Pfiffe geben.

Mit Ihrer Mutter sind Sie nach Wien gereist.

Schönberg-Nono: Mit Mutter und Großmutter. Da sind alte Erinnerungen hochgekommen. Meine Mutter hat uns erklärt: Hier, beim Wild, haben wir immer ein Brötchen gegessen. Meine Großmutter gehörte zu jener Generation, die keine Emotionen zeigen durfte. Als wir einmal in Wien waren, hat sie aufgezählt: „Hier wohnte Herr Sowieso, der ist tot. Und da wohnte der und der, ebenfalls tot.“ Dann sind wir zum Friedhof gefahren und haben ein Grab besucht, in dem ein Verwandter lag. Da habe ich zu ihr gesagt: „Willst du nicht ein paar Blumen kaufen?“ Meine Großmutter hat geantwortet: „Unsinn, der ist ja schon tot.“

Die Zwölftonmusik schreckt auch heute noch Klassikhörer ab. Verständlicherweise?

Schönberg-Nono: Es waren immer die Kritiker, die dem Publikum eingeredet haben: „Das ist schwierig!“ Wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie sich schwer tun, habe ich geantwortet: „Setz dich hin und hör dir die Musik an!“ Es geht um Emotionen, wir müssen diese Werke fühlen, nicht verstehen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Schönberg-Nono: Sie haben mich gar nicht gefragt, ob mein Vater etwas für mich komponiert hat.

Hat er?

Schönberg-Nono: Als ich zwei oder drei Jahre alt war, hat er ein Lied für mich geschrieben, das „Nullele-Pullele-Lied“. Nullele war mein Kosename und Pullele war einfach ein Wortspiel. Das Lied klingt ungefähr so: „Das Nullele, das Pullele, das Nullele vom Papa. Das Nullele, das Pullele, das Nullele-Pullele vom Papa.“