"Die russische Gesellschaft hat sich schuldig gemacht"

Tessa Szyszkowitz in FALTER 44/2022 vom 02.11.2022 (S. 16)

Der Schriftsteller im Krieg, das ist keine neue Figur in der Geschichte Europas. Der jüdische Autor Wassili Grossman zum Beispiel, in der Ukraine geboren, wurde im Zweiten Weltkrieg Kriegsreporter für die sowjetische Armee. Sein Hauptwerk "Leben und Schicksal" schrieb er 1959, aber das kommunistische Regime verhinderte die Veröffentlichung über Jahrzehnte. Der Roman erschien erst 1980 in Moskau.

Es gibt unzählige Beispiele für Intellektuelle, die sich in Kriegswirren als Chronisten des Grauens wiederfinden. Manche schreiben, manche verstummen. Aber für alle ist Krieg -wie für alle Zivilisten -vor allem eines: ein großer Riss, der das Leben in ein Davor und Danach teilt.

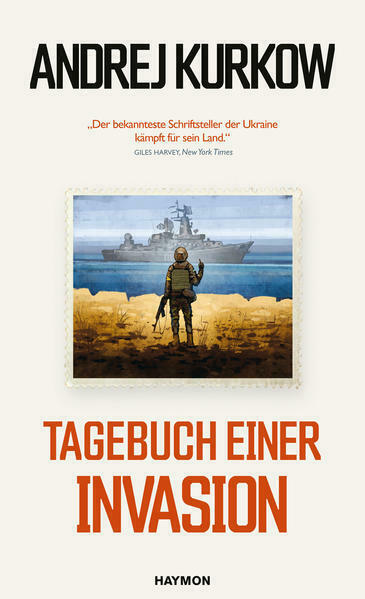

Im Oktober hat nun der in Kiew lebende Schriftsteller Andrej Kurkow sein aktuelles "Tagebuch einer Invasion" vorgelegt. Er erzählt darin vom Versuch einer Nation, der Ukraine, sich vor dem Griff des autoritären Nachbarn, Russlands, zu retten.

Diese "eindringliche Chronik und kritische Reflexion einer politischen und zivilisatorischen Katastrophe" bewog die Jury des Geschwister-Scholl-Preises, ihm die diesjährige, renommierte Ehrung zukommen zu lassen.

"Ich habe gar keine Zeit, über mich selbst nachzudenken", sagt Andrej Kurkow, "das geht ja nicht, wenn das ganze Land bedroht ist." Der 61-jährige ukrainische Schriftsteller ist derzeit auf Lesereise durch deutsche Städte. "Ich tue, was ich kann, um einer europäischen Öffentlichkeit zu erklären, was die Ukraine ist."

Das tat er bereits vor dem Krieg, der am 24. Februar begann, als der russische Präsident Wladimir Putin zum ersten Mal ganz offiziell seine Armee ins Nachbarland schickte. Schon 2014, als Putin sich die Halbinsel Krim einverleibte, hatte Kurkow ein Tagebuch geführt.

Das jetzt aufgelegte "Tagebuch einer Invasion" beginnt vor dem russischen Überfall auf die Ukraine mit der Neujahrsansprache von Wolodymyr Selenskyj, in der der ukrainische Präsident sagt: "Wir warten nicht darauf, dass die Welt unsere Probleme löst." Kurkow bemerkt sarkastisch: "Ich persönlich warte aber darauf und rechne sogar damit." Diese Rechnung ging nicht auf. Die Russen griffen die Ukraine an. "Man muss sich psychisch an die Vorstellung gewöhnen, dass der Krieg begonnen hat", schreibt der Autor. Die Kurkows fliehen vor den Bombeneinschlägen in den Westen des Landes.

"In dieser neuen Epoche erleben wir nun, wie sich die Geschichte wiederholt", notiert Kurkow. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Männer eingezogen, Kurkows Großvater fiel bei Charkiw. Die Frauen und Kinder flüchteten 1941 vor den Nazis in den Osten, in den Ural. Wo sie einquartiert wurden, wollte man sie nicht. Sie verhungerten fast. Doch 2022 ist anders als 1941. Die nach Westen geflüchteten Ukrainer fanden offene Türen. Die Ukraine ist als eigenständige Nation auch nicht mehr bereit, sich als Spielball der Mächte missbrauchen zu lassen und vor der Macht Russlands einzuknicken. Selenskyjs Worte zu Jahresbeginn waren fast prophetisch. Seine Soldaten halten der russischen Armee stand.

"Selenskyj war anfangs ein Präsident, der mit Putin ein Auskommen finden wollte", kritisiert Kurkow. "Doch der Druck der Straße hat auch ihn verändert." Über die Jahre ist die ukrainische Bevölkerung immer unabhängiger von Russland geworden. Sie hat ein eigenständiges Staatsgefühl entwickelt und sich nach Westen gewandt. In Moskau wird Selenskyj deshalb heute absurderweise als jüdischer Faschist bezeichnet. Für sein Volk aber heißt das, dass Selenskyj "in Harmonie mit der Nation" lebt, denn: "Die Menschen in der Ukraine glauben Putin nicht mehr."

Wenn er nicht als Kriegschronist auftritt, schreibt Andrej Kurkow Kriminalromane. Zumindest behauptet er das. Für einen Krimiautor ist er nämlich sehr politisch. Und poetisch. Das beste Beispiel für diese besondere Stilmischung ist sein erster Hit "Picknick auf dem Eis", der seit 2003 die deutschsprachige Leserschaft mit Einblicken in die ukrainische Gesellschaft gut unterhalten hat. Man lernte schon damals: Die mafiösen Umstände der demokratischen Umwälzungen in der Ukraine nach dem Ende des Sowjetkommunismus konnte man nur mit Humor überleben.

Im Sommer 2022 legte er mit "Samson und Nadjeschda" einen besonderen Roman vor. Die Handlung ist vielschichtig. Schon auf der ersten Seite passiert ein ungewöhnlicher Mord, Samsons Vater wird da 1919 in Kiew auf offener Straße von Kosaken zu Tode geritten, der Sohn überlebt mit einem abgeschnittenen Ohr. Kurkow schildert, dass es auch vor 100 Jahren in der Ukraine keine Ordnung gab, auf die man sich verlassen konnte.

Damals kämpften die sowjetischen Bolschewiken um die Macht, die Anarchisten und die Weiße Armee hielten dagegen. Die Gesetze, die an einem Tag galten, waren am nächsten Tag schon außer Kraft gesetzt. Die Währung der einen hatte bei den anderen keine Kaufkraft. Mit Gänsehaut denkt man an die Kiewer im Kriegschaos von heute, aber vor allem an jene Menschen, die in den von der russischen Armee besetzten Gebieten im Osten des Landes ausharren. Für fast alle Beobachter und Betroffenen war es Anfang des Jahres noch undenkbar, dass die Russen gegen die Ukrainer in einen Krieg ziehen würden. Putin hat die beiden Völker gegeneinander in die Schützengräben gezwungen, dadurch ist auch auf persönlicher Ebene für Kurkow eine Kluft entstanden. "Die russischen Freunde, die man hatte, von denen sind vielleicht noch zwei übrig", sagt der Schriftsteller.

Die Identität der Ukrainer begann sich von der russischen nicht nur von der Nation her, sondern auch von der Erfahrung mit der Demokratie abzusetzen: "Als ich das letzte Mal in Russland war, das war 2013, da haben wir alle Russisch miteinander gesprochen. Es war zwar die gleiche Sprache, aber wir haben ganz andere Dinge mit unseren Worten gemeint."

Für den Autor ist das nicht nur eine linguistische und nationalistische Frage. Er ist selbst ethnischer Russe, wurde in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren. Bis zum Krieg aber lebte er in Kiew. Seit 1996 ist er freier Schriftsteller, seine Bücher schreibt er auf Russisch. "Doch außer der Sprache ist mir nichts Russisches geblieben."

Kurkow findet es deplatziert, dass das Nobelpreiskomitee den Friedensnobelpreis 2022 nicht nur dem ukrainischen Center for Civil Liberties zuerkannt hat, sondern auch dem russischen Bürgerrechtsverein Memorial. "In der jetzigen Situation war das ein Fehler. Viele Ukrainer sind sehr radikal gegen Russland eingestellt, die können diese komplexe Botschaft jetzt nicht verstehen, sie wollen nicht mit den Russen in einen Topf geworfen werden." Auch nicht mit jenen, die wie Memorial von der ersten Minute gegen Putins autoritäre Herrschaft gekämpft haben. Memorial wurde inzwischen verboten. Doch der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Polyiak kritisierte Memorial für ihr Versagen, keine Friedensbewegung auf die Beine gestellt zu haben.

Das ist zwar faktisch ungerecht, weil Memorial-Mitarbeiter das immer versucht haben. Aber: "Es geht nicht um Memorial, ich war sehr mit den Gründern wie Arseni Roginsky befreundet", sagt Kurkow. "Es geht um die russische Gesellschaft allgemein. Die russische Gesellschaft hat sich schuldig gemacht, daran ist nicht zu rütteln. Sie haben 22 Jahre lang ihre Freiheiten gegen die Stabilität eingetauscht, die Putin versprochen hat."

Für ihn ist es deshalb auch verständlich, dass manche EU-Staaten russischen Männern, die vor der Mobilisierung flüchten, keine Visa ausstellen. "Es ist eine Tatsache, dass sie erst jetzt vor Putin davonlaufen, weil er sie in den Krieg schicken will. Vorher haben sie nicht versucht zu flüchten. Oder gegen den Krieg zu protestieren."

Es ist hart, der russischen Zivilbevölkerung vorzuwerfen, dass sie sich nicht ausreichend gegen den zunehmend diktatorischen Präsidenten Putin gewehrt hat. Die, die es versucht haben, wurden erschossen, vergiftet oder landeten in Straflagern oder im Exil.

Dass bei den Ukrainern der Wille zur Selbstbestimmung so groß ist, dass sie große Opfer in Kauf nehmen, hat dagegen sowohl Russland als auch den Westen überrascht. Vehement halten die ukrainische Regierung und ihre Armee dem übermächtig wirkenden Nachbarn stand. Auch wenn der Westen mit Waffenlieferungen der Ukraine das Überleben sichert, entlässt ihn Kurkow noch nicht aus der Verantwortung: "Das ist ein Krieg gegen die ukrainische Identität. Es geht alle an, denn es ist der Versuch, ein Land und eine Nation auszulöschen."

Putin hat inzwischen in den von Russland offiziell und illegal annektierten Gebieten Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson das Kriegsrecht ausgerufen. Ukrainische Zivilisten sind jetzt vollends der Willkür Russlands ausgeliefert.

"Gerade wurde der Dirigent Jurij Kerpatenko in seiner eigenen Wohnung in Cherson erschossen, weil er sich weigerte, mit den Russen zu kollaborieren", erzählt Kurkow. Der Dirigent habe am "Tag der Musik" am 1. Oktober an einem von den russischen Besatzern organisierten Konzert teilnehmen sollen. Medienberichten zufolge stand Kerpatenko dafür aber nicht zur Verfügung.

Kurkow erträgt die Tragödien dieses Krieges nur, indem er Witze erzählt. Eine Kostprobe gibt er auch gleich. "Sagt ein Ukrainer zum anderen: ,Bist du auf den Nuklearschlag, auf das Ende der Welt vorbereitet?' Sagt der andere: ,Ja, sicher. Und ich habe Pläne für die sechs Monate danach.'"

"Am Anfang hatte ich Angst, dass ich meinen Humor verliere", bekennt er. Das sei nicht passiert, aber sein Humor sei jetzt böser: "Schwarzer Humor ist das Einzige, was bleibt." Wenn er nicht lacht, dann hustet er. Das sei nur eine Verkühlung, winkt er ab. Angestrengt aber wirkt Kurkow schon. Der Öffentlichkeit vom Krieg zu erzählen, ist ihm wichtig. Aber es kostet auch Kraft. Und dass es Ende des Jahres ruhiger und besinnlicher wird, ist nicht anzunehmen.