Kosmopoliten der Lüfte

Klaus Nüchtern in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 51)

Entlang der Eisstraße im hohen Norden Kanadas, in den Schraubenbaumwäldern Neukaledoniens, auf einer Müllhalde im indischen Delhi oder im Wiener Wurstelprater -an all den genannten Plätzen findet man Corvidae. CorvidiWIE? CorvidiWER? Corvidae lautet die lateinische Bezeichnung für die Familie der Rabenvögel. Von der Arktis und der Antarktis abgesehen kann man sie weltweit praktisch überall antreffen. Wie wir Menschen sind sie Kosmopoliten und wie die Ratten Kulturfolger, und das bedeutet in diesem Fall: Sie haben uns Menschen seit zehntausenden von Jahren im Blick.

Die aufwendig gemachte und ästhetisch opulente Dokumentation "Krähen" des Schweizer Filmemachers und Filmjournalisten Martin Schilt, die dieser Tage in die Kinos kommt, trägt den Untertitel "Nature Is Watching Us" und hat sich genau diesen Umstand zum Leitmotiv auserkoren. In der Schwarz-Weiß-Animation Patrick Grafs begleiten Rabenvögel die Menschen im antiken Ägypten, auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld, durch die Industrielle Revolution und vom D-Day bis in die unmittelbare Gegenwart.

"Der Adler ist dem Schöpfer am nächsten, der Rabe aber dem Menschen", erklärt gleich zu Beginn des Films Fred Sangris, ein Angehöriger der First Nation of Yellowknife. Mit dem Schneemobil auf Karibu-Jagd weiß er sich von Raben begleitet, einem respektgebietenden Vogel, den man in Frieden lässt, ja dem man zuhört, um herauszufinden, was er will. Zusatz Fred Sangris: "Du darfst ihm freilich nicht vertrauen. Er ist ein Lügner und ein Trickser."

In der Tat verfügen Rabenvögel über die Fähigkeiten, ihresgleichen und Angehörige anderer Arten zu täuschen und reinzulegen. Bevor von den vielbeachteten kognitiven Fähigkeiten der Corvidae die Rede ist, gilt es allerdings, ein paar Begrifflichkeiten abzuklären. Zwar zählen Raben logischerweise zu den Rabenvögeln, aber nicht alle Rabenvögel sind Raben.

Verwirrung stiftet vor allem die Gattung Corvus, der weltweit über 40 Arten angehören, darunter der Kolkrabe (Corvus corax) sowie diverse Krähen. In unseren Breiten wären das die Saatkrähen (Corvus frugilegus), die eng miteinander verwandten Raben- (Corvus corone) und Nebelkrähen (Corvus cornix) sowie die Dohlen (Corvus monedula).

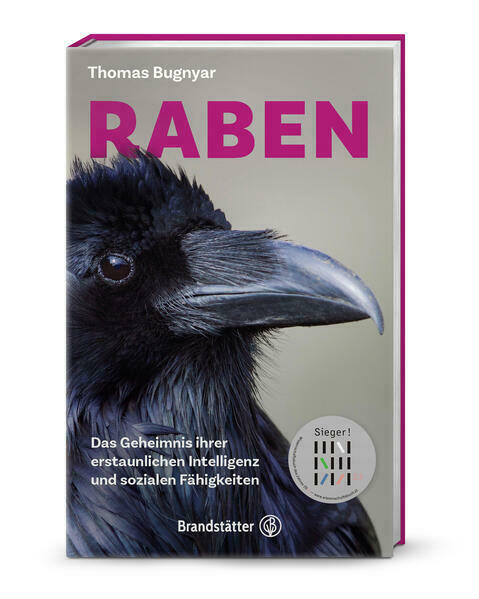

Wie ist das nun, erkundigt sich der Falter-Vogelwart (FaVoWa) bei Thomas Bugnyar, darf man "Krähen" als "Raben" bezeichnen?"Dürfen tut man alles", antwortet der Professor für kognitive Ethologie an der Universität Wien, dessen Buch "Raben" als Wissenschaftsbuch des Jahres 2023 in der Kategorie Naturwissenschaft/Technik ausgezeichnet wurde. Aber: "Es ist halt ein bisschen so, als würde ich Sie zu den Schimpansen zählen." Auch mit dem Titel der Corvidae-Dokumentation ist Bugnyar nicht ganz glücklich: "Der Film ist großartig, aber er heißt ,Krähen', obwohl es am Anfang nur um Kolkraben geht."

Eine kleine Handreichung zur Unterscheidung: Kolkrabe und Rabenkrähe sehen einander tatsächlich ähnlich, allerdings sind Raben mit einer beachtlichen Spannweite von bis zu 1,2 Metern etwa doppelt so groß und sie krächzen eine Oktave tiefer.

Filmauftritt Bernd Heinrich. Der heute 83-jährige emeritierte Professor hat durch seine Studien zum Sozialverhalten von Raben Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet; Anfang der 2000er-Jahre hat Bugnyar als Postdoc bei ihm an der University of Vermont Feldexperimente mit Raben in Flugvolieren durchgeführt.

Heinrich ist gebürtiger Deutscher, floh 1945 mit seiner Familie aus Polen und emigrierte mit dieser 1950 in die USA, wo er sich in den Wäldern von Maine niederließ. Im Film kann man ihn dort in einen Teich springen und in schwindelerregender Höhe auf den Wipfel einer Fichte kraxeln sehen. Der US-amerikanische Rekord über 100 Meilen, den der Ultralangstreckenläufer Heinrich im Jahr 1984 aufstellte (12 Stunden 27 Minuten), ist bis heute nicht unterboten worden.

Raben sind Aasfresser. Weil sie aber selbst allenfalls kleine Tiere töten können, niemals aber größere Wildtiere, sind sie auf die Kooperation mit größeren und stärkeren Carnivoren wie etwa Wölfen angewiesen, denen sie, wie manche vermuten, potenzielle Beute durch Rufe anzeigen. Ähnlich ist es, wie Heinrich erklärt, mit dem Verhältnis von Raben und Menschen bestellt. Weil sich Homo sapiens als der kompetenteste Jäger erwies, wurde er zum gleichsam natürlichen Verbündeten der Raben.

Zugleich sind diese allerdings auch extrem neophob, also gegenüber Veränderungen in ihrer Umwelt äußerst skeptisch. Der Besuch des FaVoWa auf dem Haidlhof bei Bad Vöslau belegt das. Bugnyar, der die 2010 gegründete Forschungsstation, eine Kooperation zwischen der Universität Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien, leitet, hat Leckerlis mitgebracht, aber keineswegs alle Raben lassen sich damit an die Gitter locken; schließlich wird der ihnen bestens vertraute Mann mit Brille, Bart und Pferdeschwanz an diesem Tag von einem Typen begleitet, den sie nicht kennen. Die extrem umgängliche und sozial kompetente Nobel -"Sie heißt nicht zufällig so" - holt sich ohne jegliches Zögern den offerierten Happen, wohingegen die äußerst scheue Murphy nervös im Käfiginneren herumflattert und ihre Schwester dazu anzustiften trachtet, ihr etwas davon zu besorgen.

In einem angrenzenden "Wohnblock" sind Keas untergebracht, eine auf Neuseeland beheimatete Papageienart, mit denen die Forscherteams am Haidlhof ebenfalls arbeiten. Im Unterschied zu Kolkraben sind sie äußerst neophil, notorisch neugierig und experimentierfreudig.

In Hinblick auf ihre kognitive Leistungsfähigkeit, erklärt Bugnyar, seien die beiden Arten durchaus vergleichbar; in ihrer Herangehensweise aber diametral verschiedenen: "Wenn ich denen ein neues Spielzeug in den Käfig stelle, kriegen sich die Keas fünf Tage lang nicht ein und unternehmen alles, um es zu zerlegen. Die Raben hingegen sind so misstrauisch, dass sie es fünf Tage lang nicht anrühren." Erst nach Verstreichen dieser Frist, könne man mit beiden arbeiten und Experimente durchführen.

Der unterschiedliche Charakter dieser Vögel ergibt sich auch aus deren Lebensbedingungen. Als Inselart unterliegen Keas einem schwächeren Raubdruck -der letzte Greifvogel auf Neuseeland ist vor 200 Jahren ausgestorben -und sind auf ein vergleichsweise schmales Nahrungsangebot angewiesen. Sie müssen also weniger vorsichtig und explorativer sein. "Würden sich Raben so verhalten wie Keas, wären sie ziemlich schnell tot", weiß Bugnyar.

Kontraintuitiverweise zählen die nicht eben meisterlich melodiös artikulierenden Corvidae zu den Singvögeln. Von anderen Angehörigen dieser Unterordnung unterscheiden sie sich nicht nur durch ihren "Gesang" deutlich; aber selbst unter Rabenvögeln gibt es markante Differenzen, die auf deren je spezifische Lebensweisen zurückzuführen sind.

Dohlen etwa sind im Vergleich mit Kolkraben schwächer ausgeprägte Individualisten und verfügen über ganz andere Aufmerksamkeitsmuster. Sie leben in großen Verbänden zusammen und sind auf Insekten spezialisiert. Raben hingegen, wenngleich Allesfresser wie fast alle Rabenvögel, hegen eine eindeutige Präferenz für Fleisch. Aus diesem Grund sind sie eben auf Kooperation angewiesen und wesentlich stärker auf das Verhalten anderer fokussiert -auch innerhalb der eigenen Art.

Auch monogame Paarbeziehungen spielen unter Raben eine entscheidende Rolle. Sie definieren die Hierarchien innerhalb der Gruppen und die Strategien, die beim Nahrungserwerb zum Einsatz gelangen. Sie gehen Allianzen ein und unterscheiden, wen sie mögen und wen nicht.

In seinem Buch "Raben" widmet sich Thomas Bugnyar ausführlich den "zwischenräbischen Interaktionen" und beschreibt etwa das Verhalten von Geschwistern wie dem Brüderpaar Tom und Laggie, die nach dem "Good cop, bad cop"-Schema kooperieren: "Immer und immer wieder besaßen ausgerechnet jene Individuen, die besonders eng zusammenarbeiten, unterschiedliche Charaktere." Apropos gut versus böse: Raben verfügen ihrerseits über ein scharfes "moralisches" Distinktionsvermögen. "Elephants can remember" lautet der Spruch, der die Gedächtnisleistung der notorisch "nachtragenden" Elefanten auf den Punkt bringt. Well, ravens can remember too! Das belegen die auch im "Krähen"-Film dokumentierten Experimente, in denen sich maskierte Forscher an den Gelegen zu schaffen machen. Wer auch immer die entsprechende Maske aufsetzt, wird auch noch Jahre nach der Tat von den Betroffenen als Aggressor identifiziert und in der Raben-Gemeinschaft durch Warnrufe als Bösewicht buchstäblich verschrien.

Noch interessanter wird die Sache dadurch, dass zu besagter Entlarvung auch Rabenindividuen imstande sind, die keine Zeugen des Vorfalls waren. Offenbar wird die Information über die feindliche Intervention an nachfolgende Generationen weitergegeben. Wie genau dieser Lerntransfer stattfindet, zählt zu den spannendsten Fragen, mit denen sich die Forschung derzeit beschäftigt.

Bis man sie verlässlich beantworten kann, wird es wohl noch etwas dauern. Gesicherte Erkenntnisse auf dem Gebiet der Verhaltensforschung brauchen Zeit. Wie lange, hängt naturgemäß davon ab, was man herausfinden möchte, wie Thomas Bugnyar weiß: "Ich kann die Frage klein oder groß halten. Je nachdem brauche ich sechs Monate oder fünf Jahre. Und wenn sie ganz groß ist, wir aber den richtigen Ansatz nicht finden, 15 Jahre."

Was die Fachkompetenz anbelangt, ist Österreich bestens aufgestellt und verfügt über einen Kader, der weltweit in der obersten Liga spielt. Allein im Team des Departments für Verhaltens-und Kognitionsbiologie der Uni Wien, das vor 13 Jahren eingerichtet wurde und derzeit von Bugnyar geleitet wird, arbeiten 71 Forscher und Forscherinnen.

Eine von ihnen ist Barbara Klump. Dissertiert hat die gebürtige Deutsche über einen Superstar unter den Rabenvögel, die Geradschnabel-oder Neukaledonienkrähe. Wie schon der Name besagt, findet man diese auf der gleichnamigen südpazifischen Insel.

Im Film erklärt Christian Rutz, Professor an der University of St. Andrews und seinerzeit Betreuer von Klumps Dissertation, was die Spezifik dieses Habitats ausmacht: Es gibt dort Schraubenbaumwälder sowie keine Spechte. Corvus moneduloides, eine typische Inselart, hat nicht nur keine Fressfeinde, sondern auch keine Nahrungskonkurrenten, kann sich also ungestört an den fetten Larven gütlich tun, die sich in den Stämmen besagter Bäume finden.

Um an diese heranzukommen, hackt die Geradschnabelkrähe aber nicht einfach nach Spechtart mit ihrem Schnabel in die Rinde, sondern stochert nach ihrer Beute. Und genau dieses Verhalten hat ihr den Ruf eingetragen, der Obervifzack unter den an sich schon ziemlich schlauen Angehörigen des Hauses Ravenclaw zu sein.

Neukaledonienkrähen sind die einzigen bislang bekannten Vögel, die zum Werkzeuggebrauch fähig sind, ja diese selbst herzustellen vermögen, indem sie sich ihre Spieße und Haken zurechtbeißen und -biegen -ein Vorgang, den auch Barbara Klump untersucht hat.

Im Zuge der Arbeit an ihrer Dissertation hat sie herausgefunden, dass für die Materialwahl die Beschaffenheit des Stammes entscheidend ist und dass sogar verschiedene Designs existieren. Vögel verfügen über Kultur, worunter man in diesem Zusammenhang sozial erlernte Verhaltensunterschiede versteht, die über längere Zeit konstant bleiben. Zwar ist der Werkzeuggebrauch bei der Neukaledonienkrähe Teil eines genetischen Programms, die Tiere werden allerdings besser, wenn sie es von anderen gezeigt bekommen und üben, sprich: lernen. Und wie Klump durch Untersuchungen an australischen Gelbhaubenkakadus belegen konnte, werden auf diese Weise Subkulturen entwickelt: Je nachdem, in welcher Hood von Sydney diese Vögel siedeln, machen sie sich spezifische Techniken zunutze, um Mülltonnen zu öffnen.

Aber zurück zu den Krähen. Sind denn die bei uns heimischen Arten so viel blöder als die Blitzgneißer aus Neukaledonien? Davon will Barbara Klump nichts wissen. Oder, besser gesagt: Sie möchte es ganz genau wissen. Denn wann genau Werkzeuggebrauch überhaupt vorliegt und ob dieser allein schon Rückschlüsse auf die Intelligenz erlaubt, ist nicht unumstritten, wie Klump an einem Beispiel erläutert: "Wenn ein Schimpanse mit einem Stein eine Nuss aufklopft, dann ist das ganz klar Werkzeuggebrauch. Wenn hingegen eine Krähe eine Walnuss fallen lässt, ist das Ergebnis zwar das gleiche, der Definition nach aber kein Werkzeuggebrauch. Bloß: Worin soll kognitiv der Unterschied bestehen?"

Im Prinzip ist die Sache klar: Krähen lassen Nüsse aus denselben Gründen auf die Straße fallen wie Geier Knochen auf Felsen - um sie verzehrfertig zu machen. Wie weit dieses Verhalten verbreitet ist und wie es überliefert wird, möchte Klump in einem auf acht Jahre anberaumten Forschungsprojekt herausfinden.

Zu diesem Behufe wird ab nächstem Jahr mit der Handaufzucht von Rabenund Nebelkrähen am Haidlhof begonnen, um mit diesen unter kontrollierten Bedingungen Experimente durchführen und mit Beobachtungen an wilden Krähen abgleichen zu können. Dabei helfen soll die KraMobil-App, die bislang im Tiergarten Schönbrunn getestet wurde, bis Ende des Jahres aber für den allgemeinen Einsatz gebrauchsfertig gemacht werden soll. Im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts können dann alle, die über diese App verfügen, via Smartphone ihre Beobachtungen an Krähen melden und dadurch etwa die Frage beantworten helfen, warum Krähen mit Steinen werfen.

Barbara Klump: "Die banalste Hypothese wäre die, dass die halt Dinge fallen lassen, darunter auch Steine, dass wir das aber nur wahrnehmen, wenn etwas kaputtgeht. Nachdem es aber sehr oft Glasdächer betrifft, könnte es auch mit dem Glas zu tun haben: entweder, weil es spiegelt oder weil es einfach ein tolles Geräusch macht." Auch Thomas Bugnyar weiß darum, wie effektiv Citizen-Science-Projekte zur Forschung beitragen können: "Diejenigen, die langfristig mitmachen, liefern sehr verlässliche Daten." In diesem Sinne: Krähen-Nerds aller Länder, vereinigt euch!

Schlechter Ruf, gutes Gehirn: Einblick in die Welt der Raben

Anna Goldenberg in FALTER 7/2023 vom 15.02.2023 (S. 36)

T-Rex ist in Streitlaune. Der etwa sechsjährige Rabe spreizt sein Gefieder ab und stolziert so um die Futterstelle herum. Ein anderer Rabe macht dasselbe. Wer dominiert?

T-Rex haut mit dem Schnabel kurz auf den anderen hin -und erhält sogleich Hilfe vom jüngeren Ueno. Ueno verpasst T-Rex' Gegenüber einen Schnabelhieb. Der nimmt das hin, weil sich der Youngster sogleich hinter dem stärkeren T-Rex versteckt. Eine ganz normale Alltagsszene im Cumberland Wildpark im oberösterreichischen Grünau im Almtal. Dort leben Kolkraben, jene Rabenvögel, die über eine Flügelspannweite von bis zu 120 Zentimetern verfügen und Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet waren. Man jagte sie, auch aus Furcht, weil sie Aasfresser sind.

Bei Konflikten die Beziehungen der anderen miteinkalkulieren zu können ist nur einer der komplexen kognitiven Prozesse, die Raben hinbekommen -und die der Biologe Thomas Bugnyar seit vielen Jahren beobachtet. Bugnyar leitet das Department für Verhaltens-und Kognitionsbiologie der Universität Wien und ist Autor des im September erschienenen Sachbuchs "Raben. Das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz und sozialen Fähigkeiten". Es wurde soeben zum österreichischen Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie "Naturwissenschaft & Technik" gewählt.

Raben, die ihr Futter verstecken, miteinander kommunizieren, Freundschaften und Paarbeziehungen pflegen: Bugnyars Wissen ist enorm, und seinem Buch gelingt es auch über weite Strecken, die Inhalte verdaulich zu präsentieren. Wo Wissen fehlt, der Mensch vielleicht zu viel hineininterpretiert oder die Raben in ihrem Verhalten beeinflusst, wird artig reflektiert. Der gut verständliche Schreibstil ist der Journalistin Patricia McAllister-Käfer zu verdanken, die dem Professor als Ghostwriterin eine klare Sprache in den Mund legt. Und so das Gehabe von Ueno und T-Rex bildlich vorstellbar macht.