"Naturgesetze können wir nicht verändern, egal wie sehr wir sie anschreien"

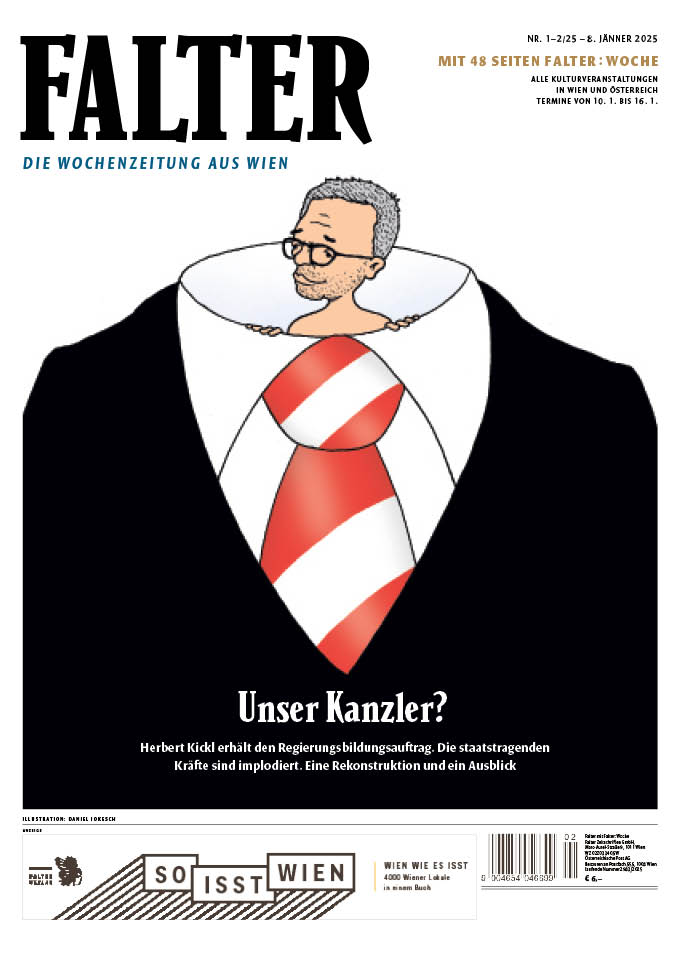

Katharina Kropshofer in FALTER 1-2/2025 vom 08.01.2025 (S. 42)

Wer Maja Göpel kontaktieren will, bekommt erst einmal eine Absage: Die Kapazitäten für Vorträge sind aufgebraucht. Für das ganze Jahr 2025. Die deutsche Transformationsforscherin und Politökonomin ist aus gutem Grund eine beliebte Gesprächspartnerin. Sie scheut immerhin nicht vor den großen Fragen zurück, allen voran diese: Wie schaffen wir es, unsere Gesellschaften so zu transformieren, dass wir auch in Zukunft ein gutes Leben auf einem weitaus intakten Planeten führen können?

Eines ihrer Rezepte: Werte. Wieso Werte für sie nicht nur ein konservatives Konzept sind, wie wir Wohlstand neu definieren können und wo auch die Grünen mit Blick auf die bevorstehenden deutschen Bundestagswahlen noch dazulernen können.

Falter: Frau Göpel, die Klimakrise schreitet rasant voran. Die meisten Länder haben ihre Klimaziele noch nicht erreicht. Sie schreiben, dass Veränderung Mut erfordert und dass wir diesen in Werten finden können. Wieso genau Werte?

Maja Göpel: Als Wissenschaftlerin frage ich mich immer, was Menschen motiviert zu handeln. Naturgesetze können wir nicht verändern, egal wie sehr wir sie anschreien. Aus der Sozialwissenschaft wissen wir, dass dieses Anschreien auch nicht zum überzeugten Handeln führt. Deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig zu überlegen, wie wir miteinander umgehen, damit es zu einem Vertrauensaufbau kommt, mit dem wir diese Veränderungen in den Griff bekommen können. Hier kommen Werte ins Spiel. Nicht nur bei meinem eigenen Verhalten, sondern auch durch Wertungen, die in viele politische oder ökonomische Strukturen eingebaut sind.

Der Begriff Werte wird oft in einem konservativen Kontext verwendet, in dem eine kleine, mächtige Gruppe etwas für viele vorgibt. Zum Beispiel, wenn Politiker "Werte-Kurse" für Geflüchtete fordern. Gibt es so etwas wie einen Wertekonsens? Göpel: Ich werbe gerne für unsere Vernunftbegabung und unsere Fähigkeit, Meinungen von Evidenz zu unterscheiden. Es geht mir also nicht darum, ein kulturelles Leitbild zu beurteilen, sondern die grundlegenden Werte zu identifizieren, die in fast allen Verfassungen eingeschrieben sind: Menschenwürde, ein respektvoller Umgang, ähnliche Chancen für alle. Nehmen wir Menschenrechte ernst, kommen wir gar nicht umhin, uns auch Nachhaltigkeitsstrategien und ökologische Thematiken anzusehen, etwa den Zugang zu Ressourcen, die Verteilung von Lebensraum. Auch die Wohlstandsforschung zeigt, unter welchen Bedingungen sich Menschen gut versorgt fühlen: saubere Luft, sauberes Wasser, Zugang zu Wohnraum, ein sicheres Arbeitsverhältnis, Teilhabe. Das sind Voraussetzungen, auf die wir uns meist einigen können. Und auf denen können sich Lebensstile möglichst frei aufbauen. Nur gilt es dann zu berücksichtigen, wie mein Lebensstil die Voraussetzungen anderer beschränkt.

Trotzdem wird Klimaschutz oft als Verzichtsdebatte geführt. Wie kommen wir davon weg? Göpel: Die Frage ist ja eher: Warum sind wir selbst in den reichsten Ländern nicht zufrieden? So dass wir weiter die Idee kultivieren, noch mehr Besitz und Reisen und Überkonsum würde ein gutes Leben bringen? Hier spielt nicht das objektive Maß eine Rolle, sondern der relative Vergleich und eine inszenierte Konsumkultur. Wir werden das Problem erst in den Griff bekommen, wenn wir uns darauf verlassen können, dass die anderen auch ihren Beitrag leisten. Und da sind Konzepte wie Solidarität zentral.

Nehmen wir ein Beispiel: Wir haben in Österreich ein riesiges Problem mit Flächenverbrauch. Trotzdem sehen viele das Einfamilienhaus als erstrebenswerteste Wohnform. Wie werden "solidarischere" Alternativen zum Konsens?

Göpel: Wir sehen bei fast allen Konsumentscheidungen, dass viele einzelne Zuwächse in der Summe ein Problem ergeben. Das war mal normal, jetzt hat sich die Realität so verändert, dass wir diesen Trend anpassen müssen. Beim Einfamilienhaus suchen wir nach dieser Trendwende. Es geht darum, auf positive Effekte zu verweisen, etwa die Vorteile von Mehrgenerationenwohnen. Die Lebensphase zwischen 30 und 45 ist ohnehin eine maximale Herausforderung - da hilft es, ein sprichwörtliches Dorf zu haben, um Kinder großzuziehen, kurze Alltagswege zu haben. Älteren, einsamen Personen wäre so auch geholfen.

Sie haben in einem Podcast erzählt, dass Sie in einem solchen Mehrfamilienhaus wohnen. Das klingt für viele nach einem urbanen Bobo-Lifestyle, dabei ist es auch ein altes, ländliches Konzept.

Göpel: Das Bewahrende wird ja oft mit dem Verändern-Wollen in Konflikt gesetzt und künstlich als unauflösbar positioniert. Genau das wäre aber ein Beispiel, bei dem wir Gemeinsamkeiten finden können. Menschen wollen Zugehörigkeit, Respekt, Teilhabe. In der Realität haben wir uns materiell verkürzt in diesem seltsamen Gedanken, was Wohlstand ausmacht, und schauen uns "Unboxing"-Videos an, in denen Menschen Plunder aus einem Haufen Müll rausziehen.

Wie würden Sie Wohlstand definieren?

Göpel: Für mich wäre Wohlstand tatsächlich Versorgungssicherheit, wenn ich keine Sorge haben muss, dass morgen alles zusammenbricht. Deshalb ist für mich ein Maß an materiellem Wohlstand zielführend, der nicht über die Fähigkeit des Planeten hinausgeht, sich zu regenerieren. Das wäre das eigentliche Fortschrittsversprechen: naturwissenschaftliche Gesetze gut zu verstehen, um das Wirtschaften -sei es durch soziale oder technologische Innovation -immer wieder daran auszurichten.

Bei rezenten Wahlen haben ökologische Themen keine Konjunktur mehr. Wo stecken wir fest in dieser Transformation?

Göpel: Wir sehen, dass in jede Nutzung von Ressourcen auch Macht und Interessen eingewoben sind. Wir haben Influencer-Netzwerke aus Russland, aber auch Finanzströme aus der fossilen Industrie, die bestimmte Thinktanks unterstützen oder "Studien" produzieren lassen, die beweisen sollen, dass das alles nicht so stimmt. Dazu kommt nun eine libertär-reaktionäre Front, die den Staat so klein wie möglich machen will und dann von "Freiheit" spricht. Bei der Ungleichverteilung heute, in der einzelne Konzerne ganze Sektoren dominieren, wird das im Ergebnis autokratisch bis hin zu feudal. Das Verrückte ist, dass dem Staat immer unterstellt wird, er würde Freiheit nehmen. Aber wir brauchen staatliche Intervention, um Freiheit für viele zu sichern und Marktmacht in einigen Bereichen zurückzudrängen. Das würde sehr viel Kreativität freisetzen und neuen Geschäftsmodellen den fairen Wettbewerb bieten, mit dem sie den Menschen Angebote für ein nachhaltiges, preisgünstigeres Leben anbieten können.

Unternehmen, die strengere Regeln für ökologisches Handeln fordern, werden nicht gehört. Warum eigentlich?

Göpel: Weil es ein Kräftezerren zwischen Besitzstandswahrern und Vorreitern ist. Ideal wäre ein Innovationsansatz: Ich schaue mir an, was die Versorgungsrisiken in meinen Geschäftsmodellen sind, und komme so zu den Potenzialen. Das ist ja auch etwas, was konservative Werte anspricht. Unternehmen in Deutschland und Österreich haben ja Stolz, wenn sie eine Region geprägt haben. Transformationspolitik wie das Lieferkettengesetz (durch das Unternehmen Menschenrechte und Umweltauflagen entlang der ganzen Lieferkette wahren müssen, Anm.) sollten deshalb so unbürokratisch wie möglich gestaltet werden. Momentan sind diese Regularien in der Umsetzung sehr aufwändig. Es wäre aber Quatsch, diese Errungenschaften nun wieder abzudrehen und jene zu bestrafen, die soziale und ökologische Betriebsergebnisse bereits ernst nehmen.

Selbst in Deutschland spricht der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck davon, das "Lieferkettengesetz mit der Kettensäge zerschlagen" zu wollen. Zerbricht so nicht Vertrauen in eine grüne Bewegung?

Göpel: Das ist sicher unglücklich. Aber wir haben eine Art Hetzjagd auf Robert Habeck gesehen. Egal, was er angefasst hat, es wurde von der Opposition per se als ideologisch, paternalistisch, freiheitsberaubend dargestellt. Es gibt eine Studie des Progressiven Zentrums in Berlin, die verglichen hat, wie einzelne Medien über das sogenannte Heizungsgesetz berichtet haben (das ein Ende von Gas-und Ölheizungen vorsah, aber noch vor Inkrafttreten aufgrund intensiver öffentlicher Debatten abgeschwächt wurde, Anm.). Da wurde zum Teil über Effekte geschrieben, die es so gar nicht geben würde. Ich frage mich also: Wie kommen wir da raus? Auch hier ist das Thema Werte für mich so zentral: Die Zielwerte einer Nachhaltigkeitsstrategie gelten für alle Regierungskonstellationen. Medien, Wirtschaft und Gesellschaft könnten wirkungsvolles Regieren dann daraufhin bewerten.

Das klingt so, als würden Sie die Grünen komplett aus der Verantwortung nehmen.

Göpel: Das tue ich nicht. Niemand macht alles richtig. Fest steht: Wie mit dem Heizungsgesetz umgegangen wurde, ist ein wichtiger Lernprozess. Betroffene Akteure wurden wohl viel zu wenig konsultiert. Deshalb braucht es starke Stimmen aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, die sagen: Vielleicht finde ich Herrn Habeck oder die grüne Partei doof, aber ohne Sachlichkeit torpedieren wir das politische Klima in einer Form, die es auch für eine konservative Folgeregierung schwer macht, überhaupt noch gut zu regieren.

Beobachten Sie das im aktuellen Bundestagswahlkampf?

Göpel: Ja. Wir brauchen die Bereitschaft zum Kompromiss. Mit welcher Beteiligung funktioniert das? Wo zieht man gemeinsam verbindliche Linien? Das hat in Deutschland nach dem Beginn des Ukrainekriegs funktioniert, als das grüne Projekt der Erneuerbaren zu "Freiheitsenergien" wurde. Plötzlich war klar, dass das auch eine Sicherheits-, ja eine "Freiheits"-Thematik ist.

Wir brauchen neue Erzählungen.

Göpel: Ja. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Frage nach Helden und Heldinnen. Meist feiern wir Männer ab, die sehr viel Geld verdienen oder Technologien entwickeln, auch wenn diese so einiges kaputtmachen. Dabei gibt es auch eine andere Form der Führung, das "system stewardship". Als Jeff Bezos sich etwa von seiner Frau, Mackenzie Scott, getrennt hat, konnte man gut beobachten, wie sie jeweils mit ihren Milliarden umgegangen sind. Der eine hat eine Bezos Foundation, einen Bezos Fund, eine Bezos Academy, Bezos dies und das. Scott hat überall angerufen und geguckt, wer gute Sachen macht, welche Akteurinnen und Akteure gute Nischen besetzt haben, um zu verstehen, wie man das System besser machen kann. Und dann recht geräuschlos 19 Milliarden US-Dollar verteilt. Das zeugt von Demut und wahnsinniger Intelligenz.

Jetzt sehen wir aber, dass nicht einmal mehr die Jungen grün wählen. Was ist da passiert? Göpel: Gerade bei der EU-Wahl muss man hier genauer hinschauen. Bei der Auswertung wurden im Grunde nur die Stimmen für Parteien mit mehr als fünf Prozent gezählt. Wir hatten aber in Deutschland 18 Prozent der Stimmen - gerade von Jungen - die progressive Kleinstparteien gewählt haben: von der ÖDP, also der Ökologische Partei, zur Tierschutzpartei oder auch Volt. Natürlich sehen wir auch die Begeisterung einer jungen Generation für die AfD, das war bei den Landtagswahlen 2024 deutlich. Es ist eine Schwachstelle demokratischer Parteien, dass erst so spät auf ihr Social-Media-Nutzungsverhalten reagiert wurde.

Es gab Kampagnen wie "Reclaim TikTok", bei der junge Menschen, die etwa für Fridays for Future auf der Straße waren, gezielt andere Informationen eingebracht haben. Wir brauchen aber noch mehr die Bereitschaft, sich die Sorgen der jungen Menschen direkt anzuhören und über Zusammenhänge aufzuklären. Dazu zählen auch Versuche, Räume handy-oder Social-Media-frei zu gestalten.

Wollen die Menschen diese Komplexität überhaupt oder sind wir längst im postfaktischen Zeitalter angekommen?

Göpel: Ich glaube immer an Trends und Gegentrends. Selbstwirksam im Sinne der Problemlösung werden wir nur, wenn wir wieder mehr verstehen wollen. Die Suche danach, was uns verbindet anstatt trennt, ist in geschützten Räumen ein Dauerthema. Ich habe tolle Erlebnisse bei Kulturveranstaltungen oder geschlossenen Diskussionsrunden. Da versuche ich, möglichst wenig aufzeichnen zu lassen und sich so auf eine gemeinsame Reise zu begeben, bei der alle Fragen Raum finden und offen wie fair diskutiert wird. Wenn das gelingt, merkt man richtig, wie alle bereit sind, einem Gedankengang zu folgen, sich darauf einzulassen, andere Perspektiven einzunehmen. Danach kriege ich immer die schönsten Rückmeldungen: Jetzt habe ich wieder Mut, jetzt habe ich wieder eine Inspiration, jetzt fühle ich mich wieder geankert, jetzt habe ich eine neue Perspektive.

Kommen wir kurz noch zu einem anderen Thema: Nicht nur ein stabiles Klima, sondern auch intakte Ökosysteme sind aktuell in Gefahr. Manche Menschen vertreten den Ansatz, dass wir die Natur als Ressource sehen und ihr einen Geldwert geben müssen. Wer Flüsse freier fließen lässt, könnte sich so Geld für Hochwasserschäden sparen. Muss Natur immer einen expliziten Wert haben? Göpel: Die Debatte ist ganz frickelig. Dadurch, dass das Ökonomische so dominant geworden ist, war es ein Versuch, der Natur durch diese Inwertsetzung Sichtbarkeit, quasi eine Stimme zu geben. Nur bietet sich dann auch die Logik an, damit möglichst viel Geld machen zu wollen.

Dem gegenüber stehen Initiativen aus Südamerika, Flüssen oder Lebewesen Rechte zu geben.

Göpel: Die Natur als Rechtssubjekt ist ja etwas, das in unseren Kulturkreisen nicht wirklich vorkommt. Es ist die vielleicht größte Fehlstellung der Aufklärung: Dieses fiktive Denken, dass Menschen getrennt von der Natur seien und sie somit nicht nur "untertan" machen zu können, sondern auch frei nach Gusto zu ersetzen. Das zeigt sich durch unseren Umgang mit Tieren. Es ist ja völlig verrückt, dass wir von Verzicht und Verbot sprechen, wenn jemand sagt, der Fleischkonsum heute sei zu hoch. Anstatt dass wir alle mal ausatmen und uns fragen: Wie konnte uns das eigentlich passieren, dass wir so zerstörerische, rücksichtslose, quälende Umgangsformen normalisiert haben? Nur damit wir viel mehr Fleisch essen, als für unsere Körper gesund ist, das Grundwasser und die Küsten verseuchen, die Regenwälder roden und eine Antibiotikaresistenz heraufbeschwören?

Bräuchten wir also ein Zeitalter einer neuen Aufklärung?

Göpel: Ich glaube schon. Aufklärung aber klingt so, als hätten wir auf einmal Erleuchtungsblitze gehabt und dann, schwupp, hatte sich die Welt verändert. Aber das war ja hochpolitisch und nicht selten brutal, gerade in den Teilen der Welt, die dann "aufgeklärt" wurden. Wir sollten die demokratischen Errungenschaften verteidigen und eine partizipativere Variante der Erneuerung vorantreiben.

Wer könnte das anstoßen?

Göpel: Ich würde raten, Europa zum Ort der verbindenden Lösungen zu machen und damit eine gewisse Größe und Einfluss zu behalten. Hier sind auch gute Grundlagen gelegt. Wir sehen das bei Diskussionen rund um Mindestlohnversprechen oder die Besteuerungen von Unternehmen und digitale Rechte. Die nationale Ebene ist für alle europäischen Länder heute zu klein.

Es gibt ja nicht nur Kipppunkte im Klimasystem, etwa auftauende Polkappen, die so die Erderhitzung noch beschleunigen. Sondern auch das Konzept der sozialen Kipppunkte, wonach gesellschaftliche Prozesse plötzlich ganz schnell geschehen und positive Folgen nach sich ziehen können. Können Werte solche sozialen Kipppunkte sein?

Göpel: In der Forschung zu sozialen Kipppunkten gibt es mehrere Kategorien: Werden wirklich die notwendigen politischen Entscheidungen getroffen? Ist die Infrastruktur dafür verfügbar? Und ist das Preisgefüge so, dass man Zugang dazu hat? Dann setzen sich Trends durch. Aber es gibt auch soziokulturelle Faktoren, die diese Entwicklungen vorbereiten: Liegt Transparenz über die Vor-und Nachteile vor, um Risiken abzuwägen? Erlauben Bildung und Kommunikation, Zusammenhänge nachzuvollziehen? Und der dritte Punkt sind tatsächlich Werte. Das wohl berühmteste Beispiel für einen sozialen Kipppunkt ist in einem Video von einem Konzert festgehalten, wo alle nur faul in der Ecke liegen. Es beginnt einer ausgelassen zu tanzen und entscheidend ist dann, was die anderen tun: Beobachten sie ihn wie einen Freak oder lassen sie sich anstecken? Das Aufstehen und Mitmachen ist für eine Trendwende mindestens so wichtig wie die erste Initiative. Heute wird in unseren Gesellschaften sehr hart geurteilt, was uns abtrainiert, spontan und kreativ zu handeln. Das hemmt Veränderungsfreude. Dabei sollten wir uns die nicht nehmen lassen.