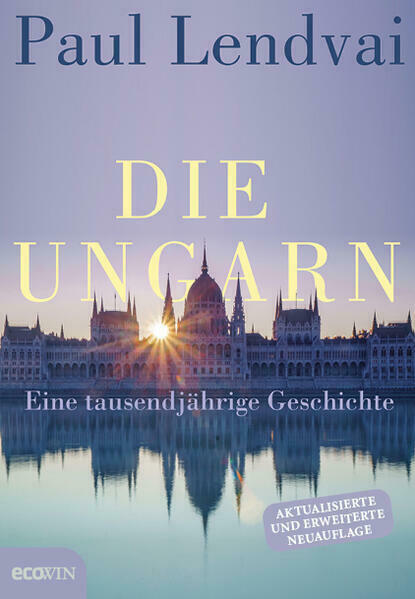

Nachruf auf ein Nachbarland ohne Grautöne

in FALTER 46/2020 vom 11.11.2020 (S. 29)

Wie ein Politthriller liest sich das erweiterte Standardwerk des Osteuropa-Experten Paul Lendvai. Das wechselvolle Schicksal des ungarischen Volkes wird lebendig in einer Mischung aus geschichtlichem Überblick, biografischen Skizzen und unterhaltsamen Anekdoten. Das Werk spannt einen Bogen von der Besetzung des Karpatenbeckens durch die Magyaren Ende des 9. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit. Der Autor hat die jüngste Ausgabe um zwei Kapitel ergänzt. Sie behandeln Ungarn nach der Wende bis heute.

Charakteristisch für das Werk ist sein Ansatz, die Ungarn aus freundlicher, aber kritischer Distanz zu beschreiben. Nur in den jüngsten Kapiteln wird der Ton leidenschaftlich. Die Sorge des Autors um Ungarns Demokratie in Viktor Orbáns zunehmend autoritärem Regime wird deutlich.

Das Werk hilft zu verstehen, warum Orbáns Reden über das tausendjährige Ungarn, die Einsamkeit der Nation und ihre einzigartige ungarische Sprache für Außenstehende so haarsträubend nationalistisch klingen, bei vielen Ungarn aber einen Nerv treffen. Es geht etwa um die ambivalente Beziehung der Ungarn zu Nachbarn und Minderheiten. Nach dem Durchmarsch der Mongolen im Jahr 1241 und der anderthalb Jahrhunderte dauernden Besatzung Ungarns durch das Osmanische Reich (1526–1686) erfolgte die Eingliederung Ungarns in die Habsburgermonarchie.

Durch Einwanderung und geplante Ansiedlungen wurde Ungarn zum „Schmelztigel“ der Völker. Aus Angst vor dem Verlust der ungarischen Identität entstand im 19. Jahrhundert eine nationale Erneuerungsbewegung und mit ihr auch die zunehmende Ausgrenzung der sich nicht zum „Ungarntum“ bekennenden Ethnien im Königreich. Dieses „Ungarntum“, so Lendvai, definierte sich über die Jahrhunderte vor allem über die gemeinsame Sprache und Kultur und nicht so sehr über die ethnische Abstammung. Dem gegenüber steht die heutige Haltung der Orbán-Regierung, die ungarische Sprache und Kultur sei durch Einwanderung bedroht. Die Idee vom ethnischen Selbstverständnis der Nation wurde von der Orbán-Regierung 2011 in der Präambel der Verfassung verankert.

Lendvai erklärt, dass die Weichen für Ungarns Zertrümmerung im Vertrag von Trianon (1920) – Ungarn verlor zwei Drittel seines Territoriums – somit schon ein Jahrhundert vorher gestellt wurden. Das nationale Trauma bot später den Nährboden für die Hitler-Sympathie der Bevölkerung. Hitler versprach den Ungarn die Wiedereroberung der verlorenen Gebiete, und Reichsverweser Miklós Horthy schloss einen Pakt mit dem Teufel.

Dem Autor gelingt eine kritische Beschreibung Horthys ebenso wie der Rolle Ungarns im Zweiten Weltkrieg. Im heutigen Geschichtsbild der Orbán-Regierung erscheint Ungarn dagegen als Opfer der deutschen Besatzungsmacht. In den neuen Kapiteln beschreibt Lendvai den Wandel Viktor Orbáns vom 26-jährigen liberalen Jungpolitiker (1989) zum autoritären Staatslenker. Bei dem von Orbán herbeigeführten starken Rechtsruck seiner Fidesz-Partei handle es sich um einen brillant ausgeführten Strategiewechsel um des politischen Überlebens willen. Das letzte Kapitel ist daher auch eine Warnung.

Der Autor ist ein harscher Kritiker Orbáns. Ich teile seine Sorge um Ungarns Demokratie. Gerade deshalb hätte ich mir eine distanziertere Betrachtungsweise gewünscht, adjektivarm und mit mehr Varianz an Quellen. Das Problem ist, in der ungarischen Politik gibt es keine Grautöne mehr – das Land ist hoffnungslos gespalten. Und so sind es auch seine Historiker und Experten.