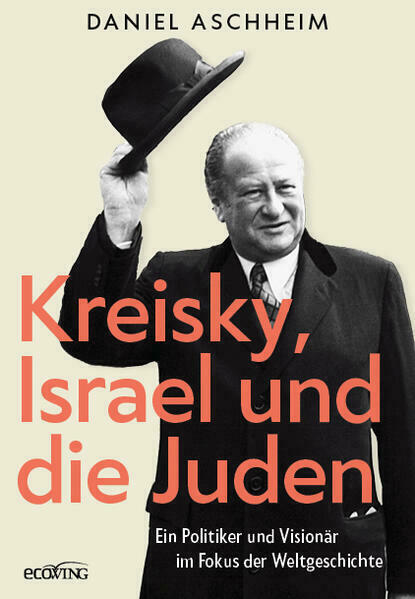

Als Bruno Kreisky Golda Meir eine Dusche anbot

Tessa Szyszkowitz in FALTER 14/2025 vom 02.04.2025 (S. 19)

Über Bruno Kreisky, Österreichs Bundeskanzler von 1970 bis 1983, ist schon viel geschrieben worden. Vor allem oder gerade über sein auffällig emotionales und auch kritisches Verhältnis zu Israel und zu seiner eigenen jüdischen Identität. Die israelische Premierministerin Golda Meir habe von ihm, wie sie behauptete, nicht einmal "ein Glas Wasser angeboten bekommen".

Daniel Aschheim, ein junger israelischer Diplomat und Historiker, hat jetzt noch einmal einige der Wegbegleiter befragt und auszuloten versucht, wie jüdisch Kreisky tickte und wie seine Identität seine Politik beeinflusste. Neu dabei: Durch Aschheims Kontakte im israelischen Außenministerium wird deutlich, wie sehr Kreisky in dieser Zeit in Israel verteufelt wurde. Die Qualität von Aschheims Buch liegt auch darin, dass er als junger Diplomat differenzierter auf Kreisky und seine Politik blickt.

Für jüngere Leser in Österreich wiederum dürften die ersten Kapitel in "Kreisky, Israel und die Juden" über den familiären Hintergrund der Familie interessant sein. Der sozialistische "Sonnenkönig" stammte aus dem jüdischen Großbürgertum im tschechischen Teil des Habsburgerreiches: "Die Mutter war die Tochter eines Industriellen, sein Vater Direktor einer Textilfabrik." Bruno trat mit fünfzehn Jahren dem Jugendverband der Sozialistischen Partei Österreichs bei, das entsprach den Gepflogenheiten vieler bürgerlicher Sprösslinge dieser Ära. Mit sechzehn ließ er seinen Namen dann aber auch aus den Listen des "Wiener Judenbundes" streichen. Aschheim stellt fest: "In der neueren Forschung wird ein scharfer Unterschied zwischen 'Assimilation' und 'Akkulturation' gemacht." Die Kreiskys seien nicht assimiliert gewesen, weder seine Eltern noch Bruno Kreisky selbst haben je "ihre Abstammung verleugnet". Kreisky sei ein "akkulturierter Österreicher" gewesen, der jüdische Identitätsmuster aufwies, sich aber nicht religiös bestimmen wollte.

Den Zionismus lehnte Kreisky ab, er wollte gerne Österreicher bleiben und nicht nach Israel umziehen. Er landete unter dem Austrofaschismus im Gefängnis, freundete sich dort mit illegalen Nazis an, konnte ins schwedische Exil fliehen, und als er zurückkam, baute er das demokratische Österreich auf. Dass er dabei eine gewisse Vorsicht walten ließ, was seine jüdische Identität anging, ist verständlich, er wusste ja, mit welch antisemitischem Eifer sich Österreich ins "Dritte Reich" integriert hatte.

Aus heutiger Sicht ist es schon sehr befremdlich, dass Kreisky der SPÖ 1970 zur Macht verhalf, indem er ehemalige Nazis in sein Kabinett holte.

Dass Johann Öllinger ein ehemaliger SS-Untersturmführer war, wurde vom Spiegel aufgedeckt, der diese Information von "Nazi-Jäger" Simon Wiesenthal erhalten hatte. Die Affäre war der Beginn einer lebenslangen Kontroverse zwischen Kreisky und Wiesenthal, wie der Kreisky-Vertraute Wolfgang Petritsch Aschheim erzählte.

Kreisky suchte 1975 auch die Nähe zur FPÖ. Deren Vorsitzender Friedrich Peter hatte in der Waffen-SS gedient. Kreiskys persönliche Vendetta gegen Wiesenthal gehört ebenfalls nicht zu seinen Sternstunden.

In puncto Nahostpolitik kann Kreisky dagegen für sich in Anspruch nehmen, dass er früh erkannt hatte, dass Israel sich mit der PLO auf Koexistenz einigen sollte. Aschheim lässt die arabische Seite kaum zu Wort kommen, das ist eine Schwäche des Buches. Ein Gerücht aber räumt er aus: Golda Meir habe bei ihrem Besuch in Wien 1973 "nicht mal ein Glas Wasser angeboten" bekommen? Aschheim stellt das richtig: Kreisky habe mit seiner Bürochefin Margit Schmidt im Vorfeld überlegt, Golda Meir koscheres Essen anzubieten. Und eine Dusche.