"Zwei Heimwehrmänner schieß ich noch ab"

Erich Klein in FALTER 6/2014 vom 05.02.2014 (S. 18)

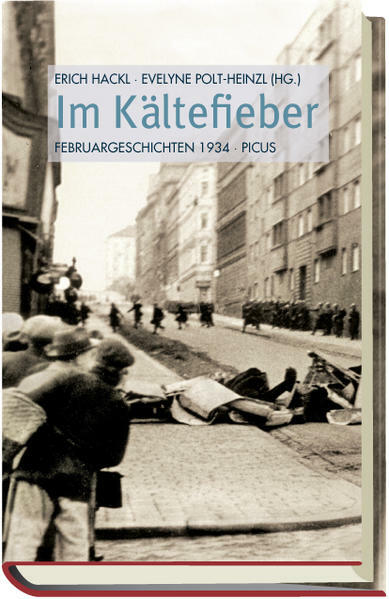

Vor 80 Jahren versank Österreich im Bürgerkrieg. Eine Sammlung von literarischen Texten holt die Februarkämpfe 1934 zurück ins Jetzt

Die ideologischen Konfrontationen des Bürgerkrieges im Februar 1934 mochten die Geschichte der Zweiten Republik entscheidend beeinflussen – zu den Merkwürdigkeiten ihrer Literaturgeschichte gehört es, dass die Februarkämpfe mit ihren Hunderten von Verletzten, eintausend Toten und unzähligen Verhaftungen kaum Gegenstand der Darstellung wurden. Ausnahmen wie Hilde Spiel bestätigten dabei die Regel, die in ihren Erinnerungen auf fast provokante Weise bemerkte: "Niemand will jenen glauben, für die der Februar 1934 einen härteren Einschnitt bedeutet hat als der Anschluß."

Diesen Ansatz legen der Schriftsteller Erich Hackl und die Literaturwissenschaftlerin Evelyne Polt-Heinzl ihrer Anthologie "Im Kältefieber" zugrunde. Hackl führt den Zusammenhang unserer Sicht auf das Jahr 1934 und den Zusammenhang mit der Nazigeschichte des Landes in seinem umfangreichen Vorwort genauer aus: Wer in der jüngeren österreichischen Geschichte nur "Lebenslüge" sehe, vergesse das "Anstößige" des Februar 1934, den Widerstand und Freiheitswillen. "Österreich war, früher als Spanien, das erste Land, in dem demokratische Errungenschaften gegen den Faschismus verteidigt wurden." Der gut patriotische Schluss: Hätten sich aber Sieger und Besiegte des Jahres 1934 gegen die Nazis zusammengeschlossen, wäre "die Annexion 1938 nicht zur Vollstreckung des Unheils der Jahre zuvor" geworden.

"Vorbereitung zum Selbstmord"

Diese Was-wäre-gewesen-wenn-Version bemüht Erich Hackl auch, um der heute vorherrschenden "Rückprojektion der eigenen stumpfbürgerlichen Misere" entgegenzutreten und "Kraft und Lehren für die Gegenwart" aus der Literatur über den Februar 1934 zu ziehen.

Eröffnet wird die aus 40 Beiträgen bestehende Anthologie, die prominente Schriftsteller wie Anna Seghers oder Jean Améry gleichrangig neben kaum bekannte Zeitzeugen-Autoren stellt, mit einem furiosen Wiener Totentanz des sowjetischen Journalisten und Autors Ilja Ehrenburg. Gebrechliche Generale, Großgrundbesitzer, Tiroler Großbauern, Jesuiten, die Banden der Heimwehr, die Patrioten, die ihre Löhnung in italienischen Lire empfingen, und der bourgeoise Pöbel vom Ring marschieren gegen die Arbeiter auf, mit von der Partie die Heimwehr, die sich besäuft und verwegen grinst. Wie alle anderen Autoren mokiert sich Ehrenburg über die Unfähigkeit der Sozialdemokratie zum bewaffneten Widerstand – der Propagandist von Stalins Gnaden nennt die Kapitulation der sozialistischen Führer um Otto Bauer "Vorbereitung zum Selbstmord".

Im Auszug aus Jura Soyfers Romanfragment "Der Tod einer Partei" blitzt der auch in den Reihen der Sozialisten bisweilen grassierende Antisemitismus auf – "Diese Juden in der Parteiführung haben uns lang genug ruiniert, jetzt müssen wir die Sache selber in die Hand nehmen, oder es ist zu spät." Mit heute vergessenen Autoren wie Franz Leschanz, Franz Taucher oder Margarete Petrides entsteht ein plastisches Bild der eigentlichen Kampfhandlungen zwischen Wien und Linz: Angst und Unruhe beherrschen die Bewohner des George-Washington-Hofes, junge Genossen warten ungeduldig auf die Ausrufung des Generalstreiks und den Befehl, endlich mit Waffengewalt gegen den Austrofaschismus loszuschlagen.

Die Hoffnung, Kommunisten und Sozialisten würden sich gegen den christlichen Ständestaat verbünden, erweist sich als Illusion – Chaos und Angst regieren im Arbeiterheim in Ottakring und in den belagerten Arbeiterfestungen. In Veza Canettis knapper Groteske "Drei Helden und eine Frau" führt eine Hausmeisterin die hausdurchsuchende Polizei an der Nase herum. Jean Améry befindet in einem deskriptiven Essay trocken lakonisch: "Die Revolution ist tot, der Alltag der kleriko-faschistischen Diktatur beginnt."

Showdown im Karl-Marx-Hof

Der literarisch eindringlichste Text der Anthologie, ein Auszug aus Tibor Derys "Der unvollendete Satz", beschreibt den Aufstand aus der Sicht einer jungen ungarischen Revolutionärin – der tragische Showdown im Karl-Marx-Hof ist dabei nicht ohne Skurrilität samt Lokalkolorit: "Zwei Heimwehrmänner schieß ich noch ab, bevor man mich erledigt. Um soviel weniger Dreck laß ich hinter mir auf der Welt. Das ist schließlich auch ein Gewinn." – "Red jetzt keinen Unsinn, Genosse Stransky", rief der Mann mit dem verbundenen Kopf, "pack deine Buchteln zusammen und komm um zehn Uhr auf den Hof sieben!" Derys Befund in seiner späteren Autobiografie, die Rolle und Bedeutung der kommunistischen Intellektuellen im Wiener Februar seien ohne jegliche Arbeiterbasis "gleich null" gewesen, erwähnen die beiden Herausgeber übrigens nicht.

Walter Fischer verweist in seinem Bericht über das sogenannte Anhaltelager Wöllersdorf auf den unhaltbaren Umstand, dass zahlreiche Sozialisten nach 1934 Mitglieder der illegalen SA wurden, Anna Seghers trifft bei ihrer Spurensuche nach dem Arbeiterführer Koloman Wallisch in der steirischen Provinz auf die Verkommenheit des Kleinbürgertums (siehe Seite 45). Im steirischen Kapfenberg lässt Melita Breznik den Transport von Schutzbund-Kindern in die Sowjetunion beginnen, der allerdings an der Grenze von Stalins Reich endet.

Kurz: Düsterer Sarkasmus beherrscht alle Texte der Anthologie, der mit Karl Wiesingers Erzählung über den in Linz hingerichteten Aufständischen Bulgari oder dem Spott eines Alfred Hirschberger wahrhafte Funde gelingen. Die Erzählungen des zu Unrecht immer wieder vergessenen Franz Kain über den Versöhnungsversuch eines Heimwehrsoldaten und das Begräbnis des Heimwehrführers Starhemberg gehören längst in die Lesebücher.